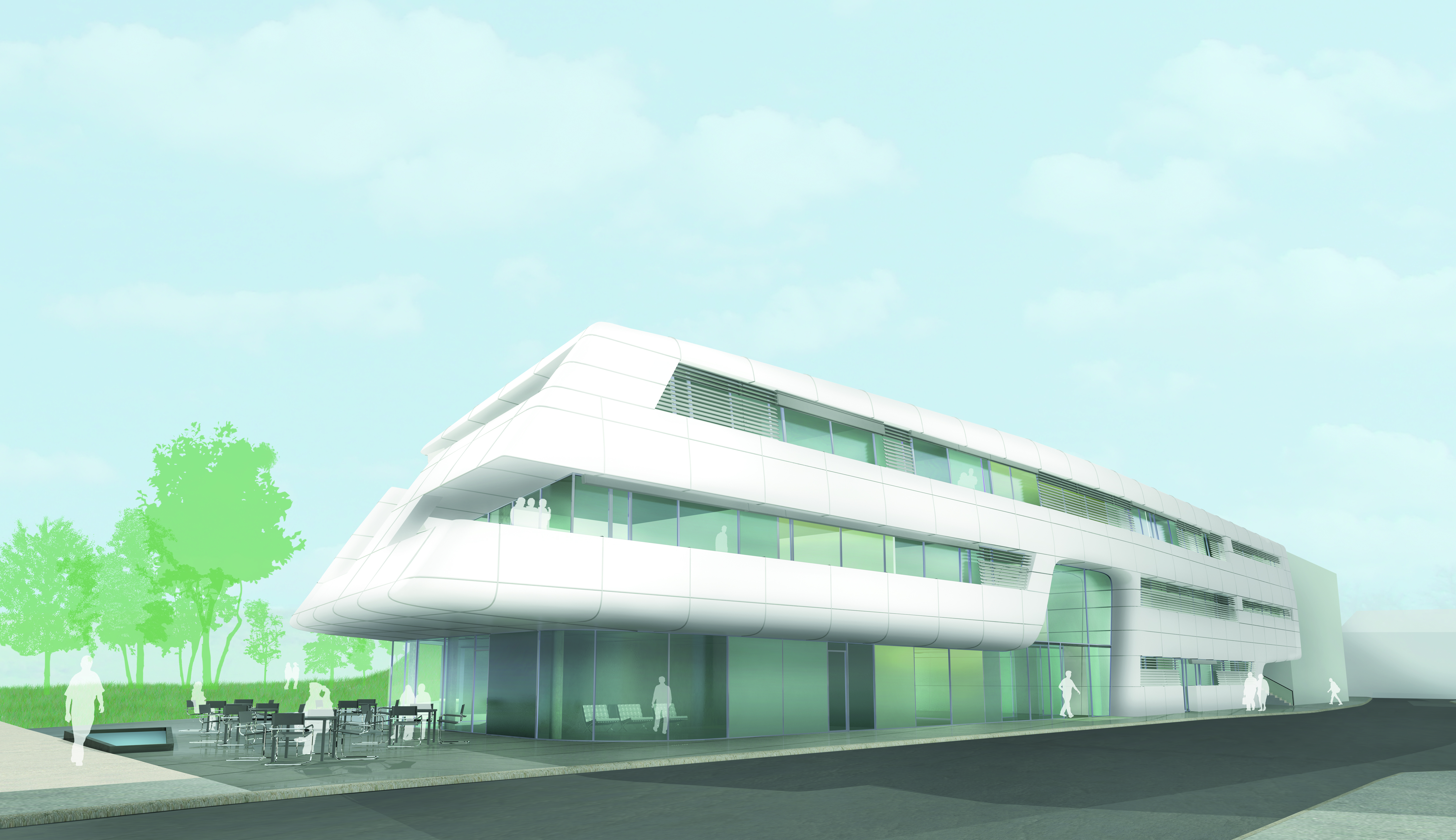

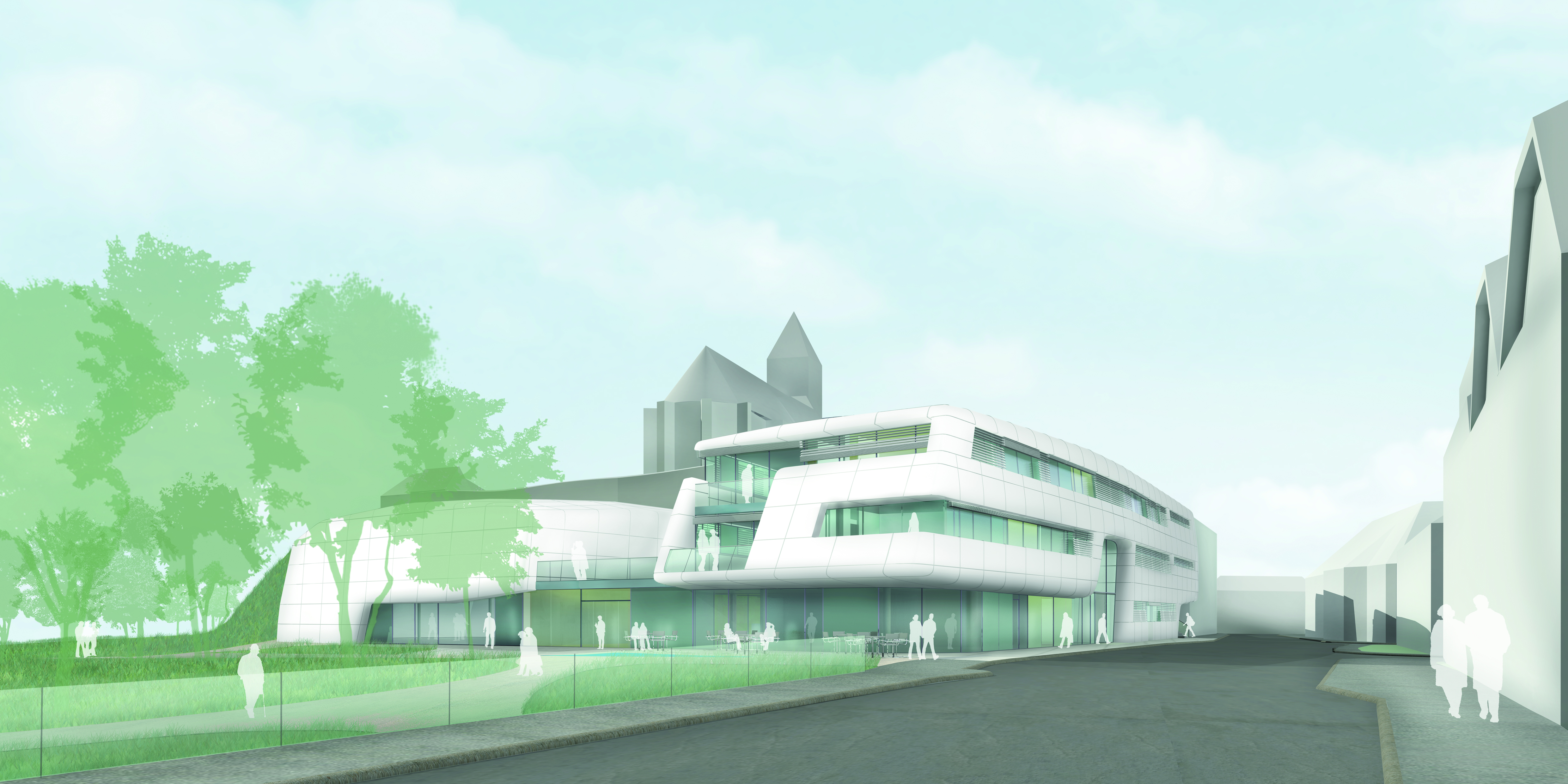

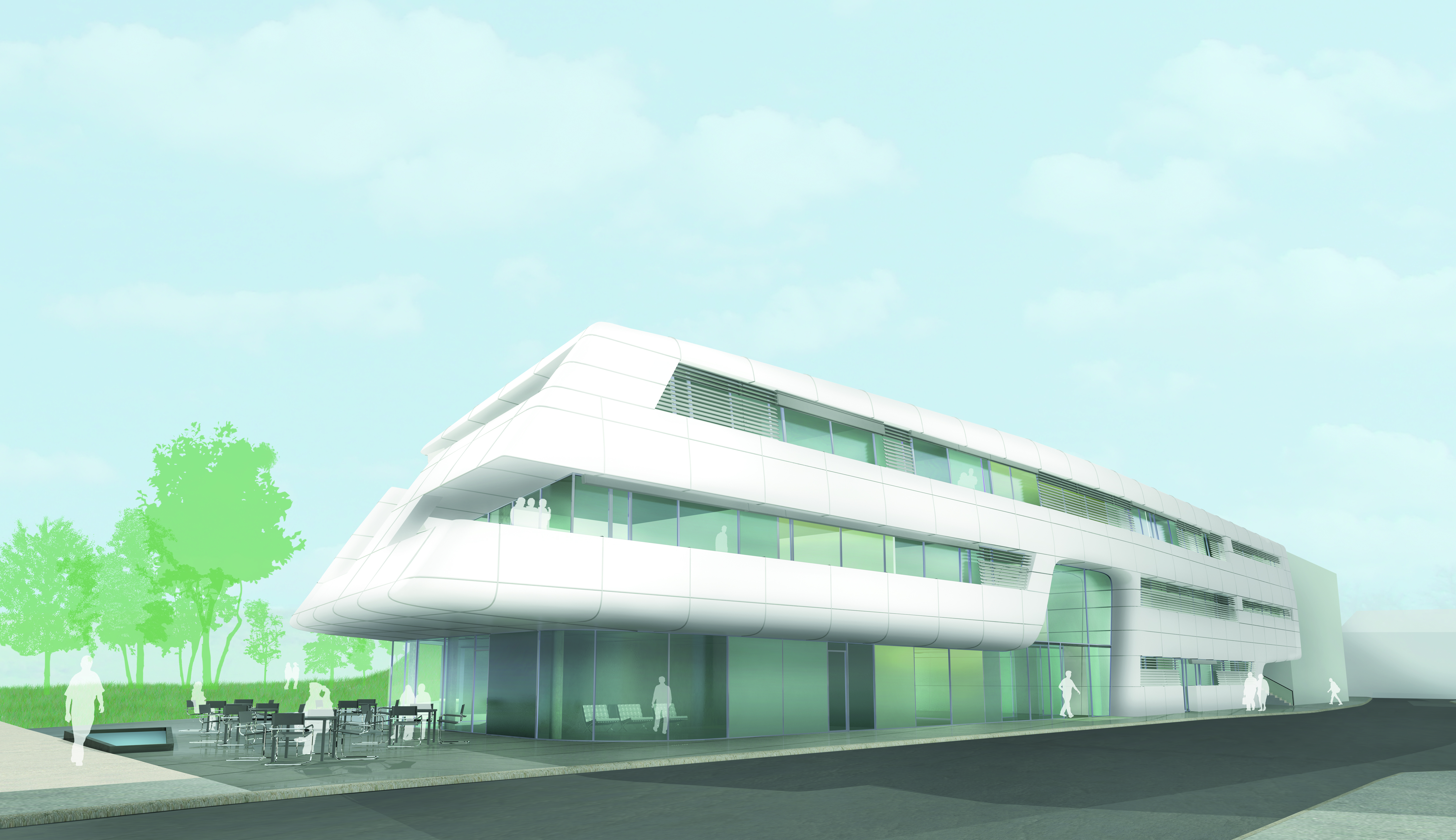

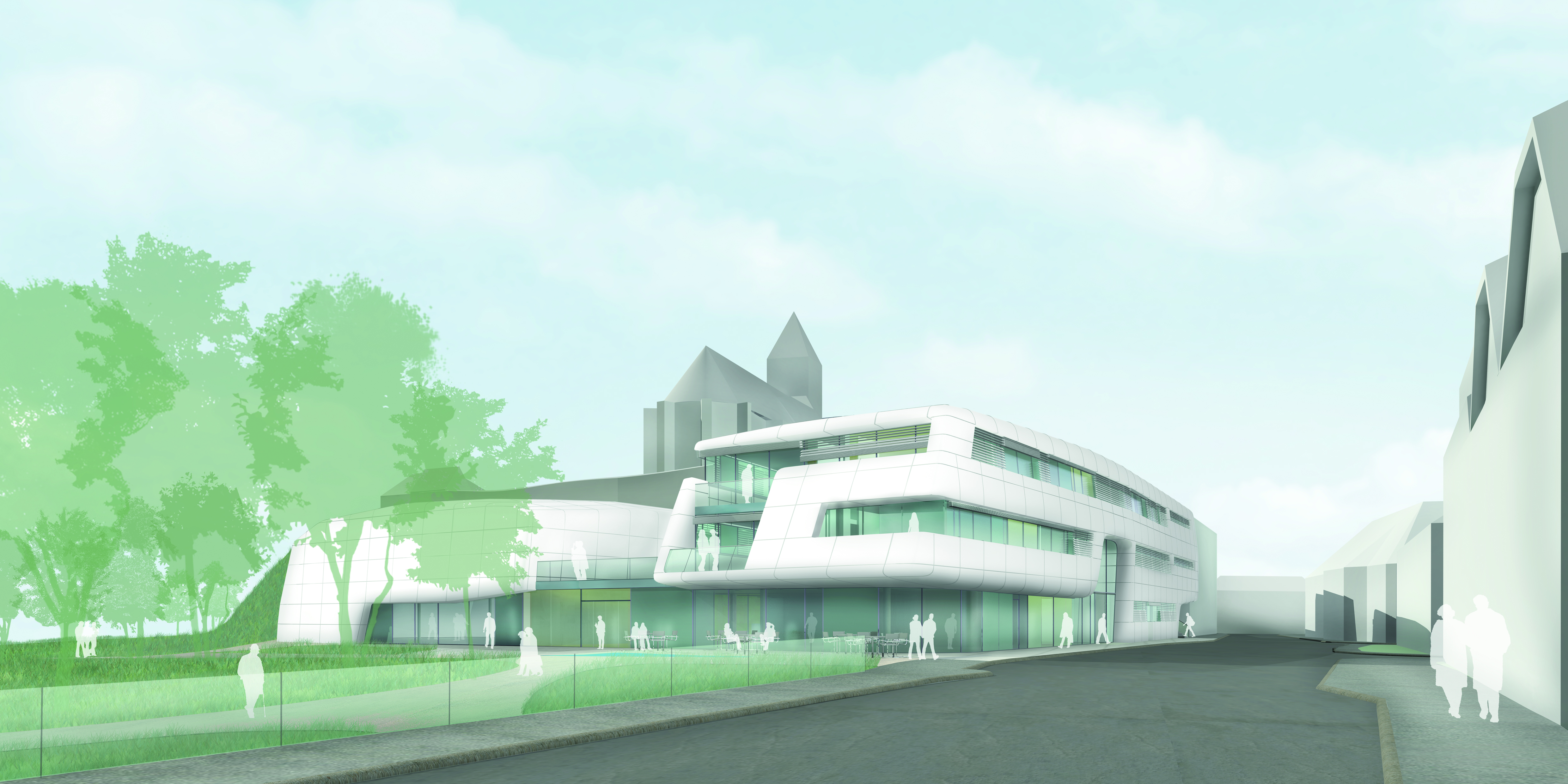

Ein Haupteingang ist an der Unteren Hauptstraße situiert und fungiert in erster Linie als Eingang zum Bürgerzentrum. Der zweite Haupteingang ist an der östlichen Gebäudeseite platziert und versteht sich primär als Zu- und Ausgang für Veranstaltungen aller Art. Der Platz außerhalb des östlichen Haupteingangs kann als Erweiterung des großen Veranstaltungssaales genutzt werden und dient darüber hinaus auch als Treffpunkt, Sammelplatz und Pausenbereich. Beide Haupteingänge sind durch ein großzügig angelegtes Foyer miteinander verbunden. So führt ein öffentlicher Weg durch das neue Gebäude,- lässt es zum aktiven Teil des Ortes werden und verbindet Hauptstraße und Park auf direktem Wege miteinander. Das Projekt ist als Stahlbetonskelettbau konzipiert. Die Geschossdecken sollen mit Bauteilaktivierung zum Kühlen und Heizen ausgestattet werden. In Bereichen des Erdgeschosses und bei Teilen der Obergeschosse soll eine zeitgemäße und funktionelle Fassadenkonstruktion in Form einer Pfosten/Riegelfassade – Structural Glazing, z.b. Schüco SFC 85 SG zum Einsatz kommen. Großteils aber ist eine vorgehängte Fassade mit Glasfaserbetonplatten, z.b. Rieder – Fibre C projektiert.

Ort: Böheimkirchen, Niederösterreich

Baujahr: Europaweiter Wettbewerb 2012, 2.Preis

Nutzfläche: ca. 3000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

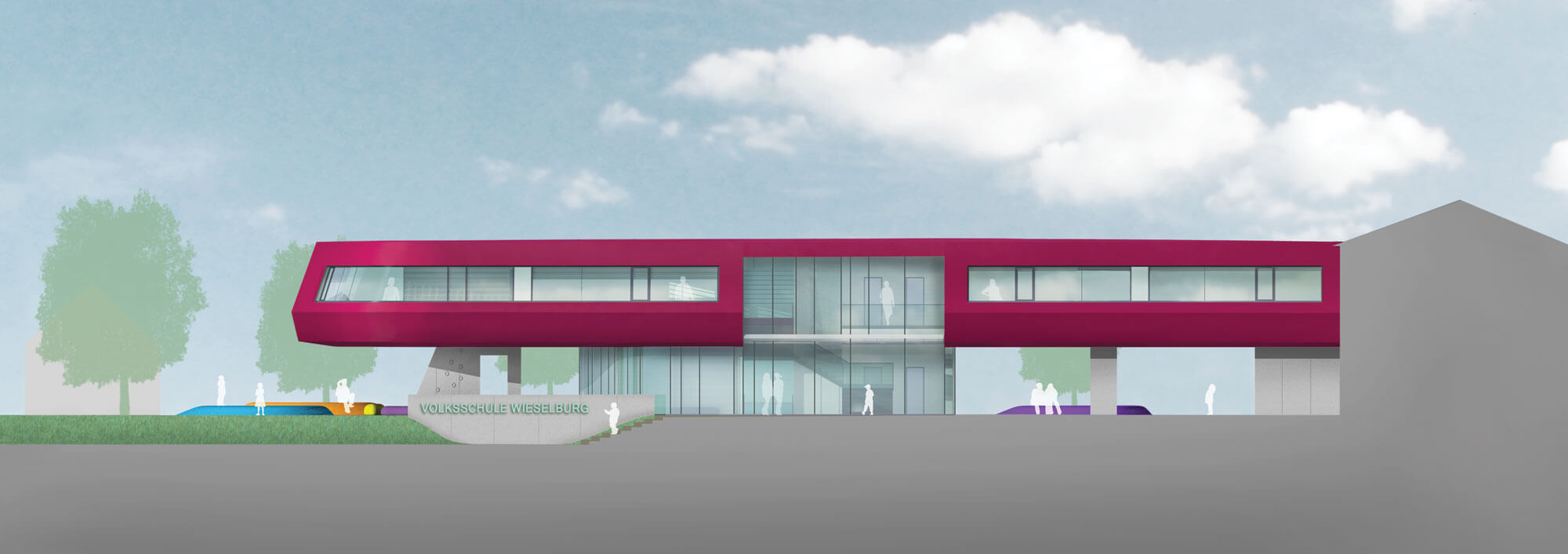

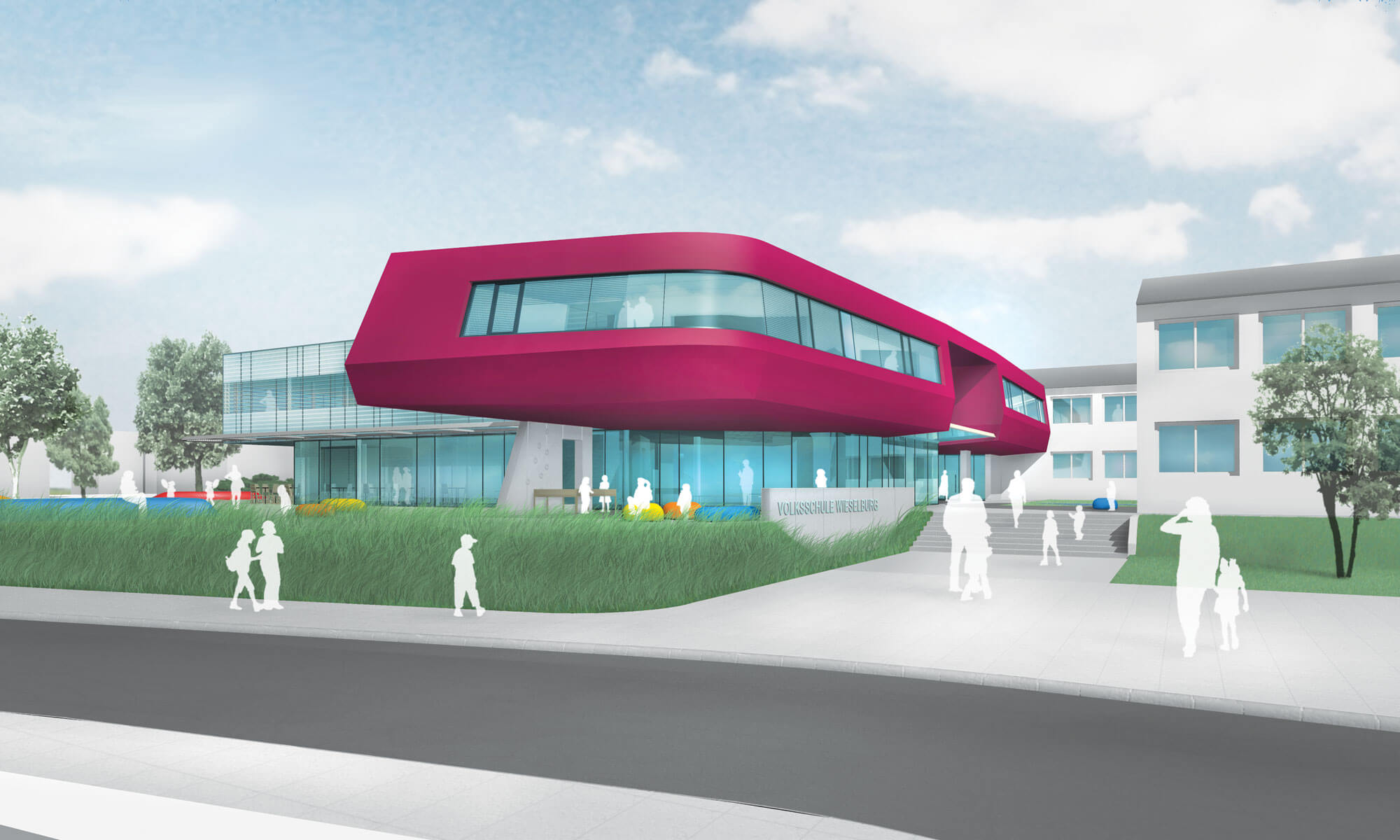

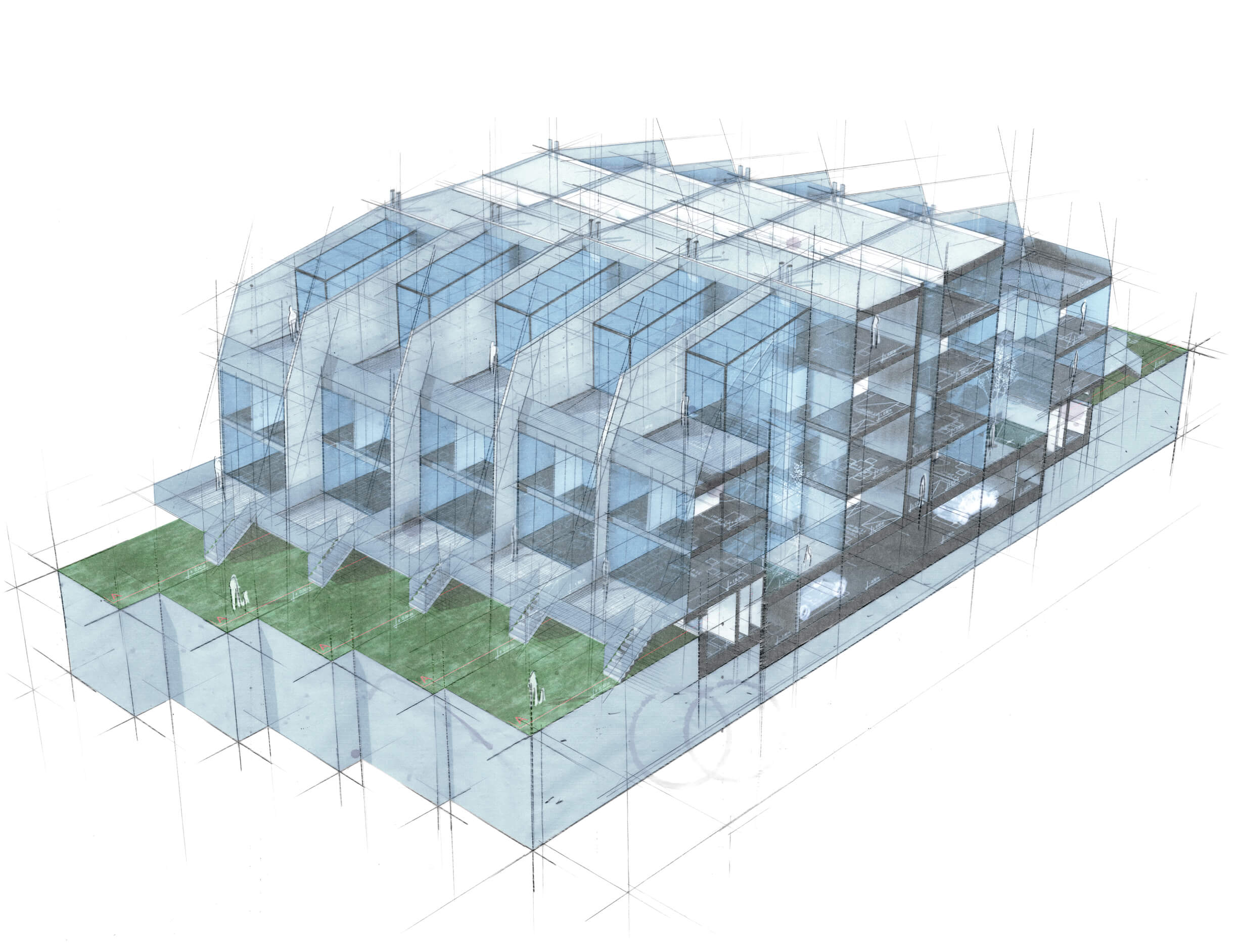

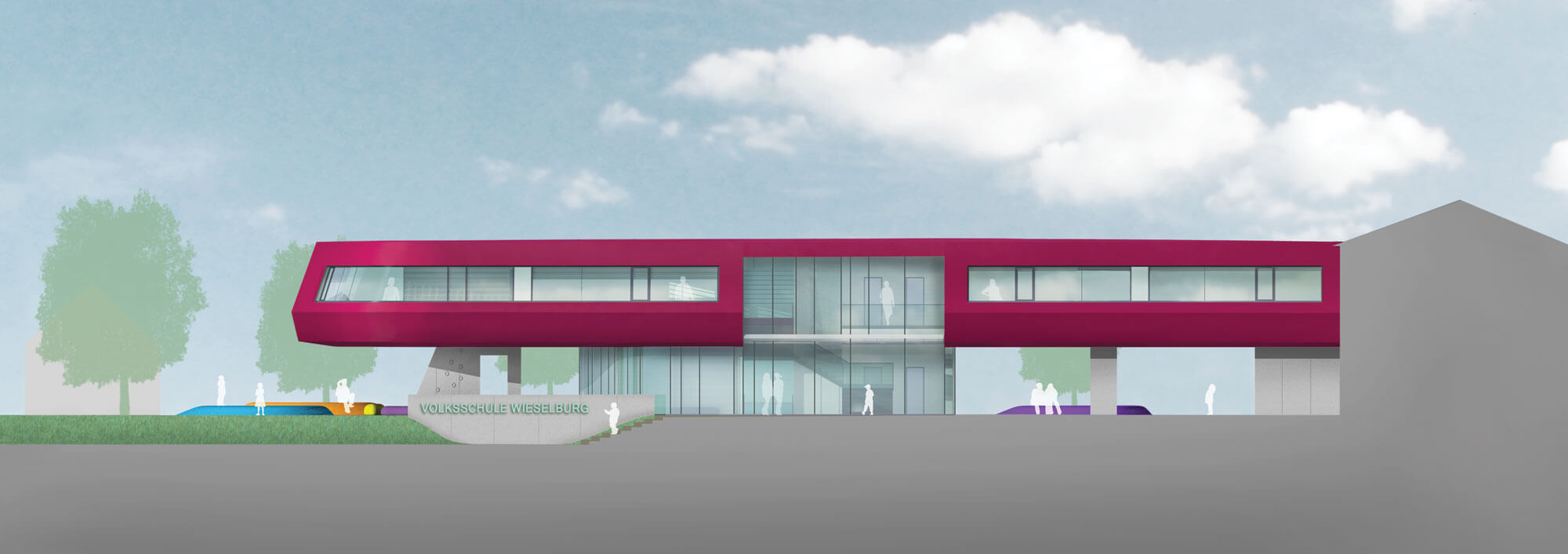

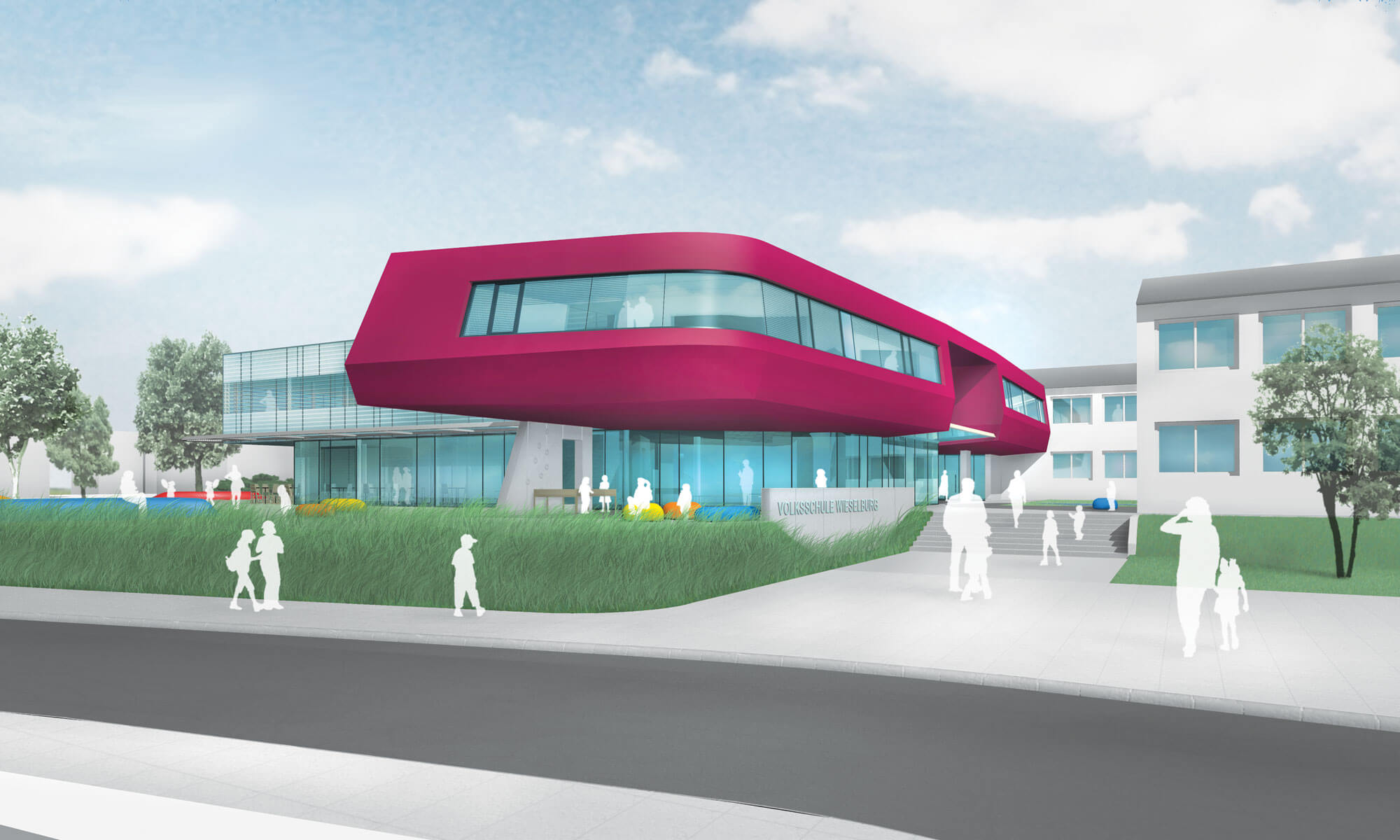

Der vorliegende Entwurf weist dem pädagogischen Konzept der Ganztagsschule eine entsprechende architektonische Form zu. Die vorgeschlagene räumliche Konfiguration soll kreative und soziale Prozesse begünstigen und das Schulklima positiv beeinflussen. Der Erweiterungsbau teilt sich in zwei Bereiche: Die Brücke, die an den Bestand im Obergeschoß andockt und die Box, die zweigeschossig konzipiert und inmitten des Schulgartens positioniert ist. Der dritte Eckpfeiler ist der Freiraum, der um und teilweise auch unter dem neuen Gebäude angeordnet ist. Eine Außenstiege regelt den Zugang neu. Ein gedeckter Weg führt unter die Brücke und von hier aus in das Schulgebäude. Der Platz unter der Brücke kann vielseitig genutzt werden. Funktional sind in der Brücke drei Ganztagsklassen und die Musikklasse untergebracht. In der Box sind alle anderen Räumlichkeiten situiert: Foyer, WCs, Küche, Lager, Bibliothek, Speisesaal, Chill-out Bereich im Erdgeschoß, Lehrerbereich, WCs, Ganztagsklasse im Obergeschoß. Die Baukörper des Erweiterungsbaus sind unterschiedlich ausgebildet: Die Box ist sehr schlicht gehalten und die Brücke zeichnet sich durch kräftige Farbakzente aus. Das neue Gebäude kann im UG mit dem Altbau verbunden werden. Zahlreiche multifunktionale Erlebnisräume sind in den Grünraum inselartig eingelagert. Kreisförmige Sitzmulden ermöglichen den Unterricht im Gartenbereich im Freien. Ein zentrales Spiel- und Bewegungsband animiert gemeinsam mit einem Wiesenbereich zur Bewegung. Ein gebäudenaher Naschgarten mit Wasserstelle lädt die Kinder zum “garteln” ein und veranschaulicht gemeinsam mit dem vorhandenen Biotop natürliche Kreisläufe.

Ort: Wieselburg, Niederösterreich

Baujahr: geladener Wettbewerb 2012

Nutzfläche: ca. 1000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Fritz Göbl, Oliver Ulrich

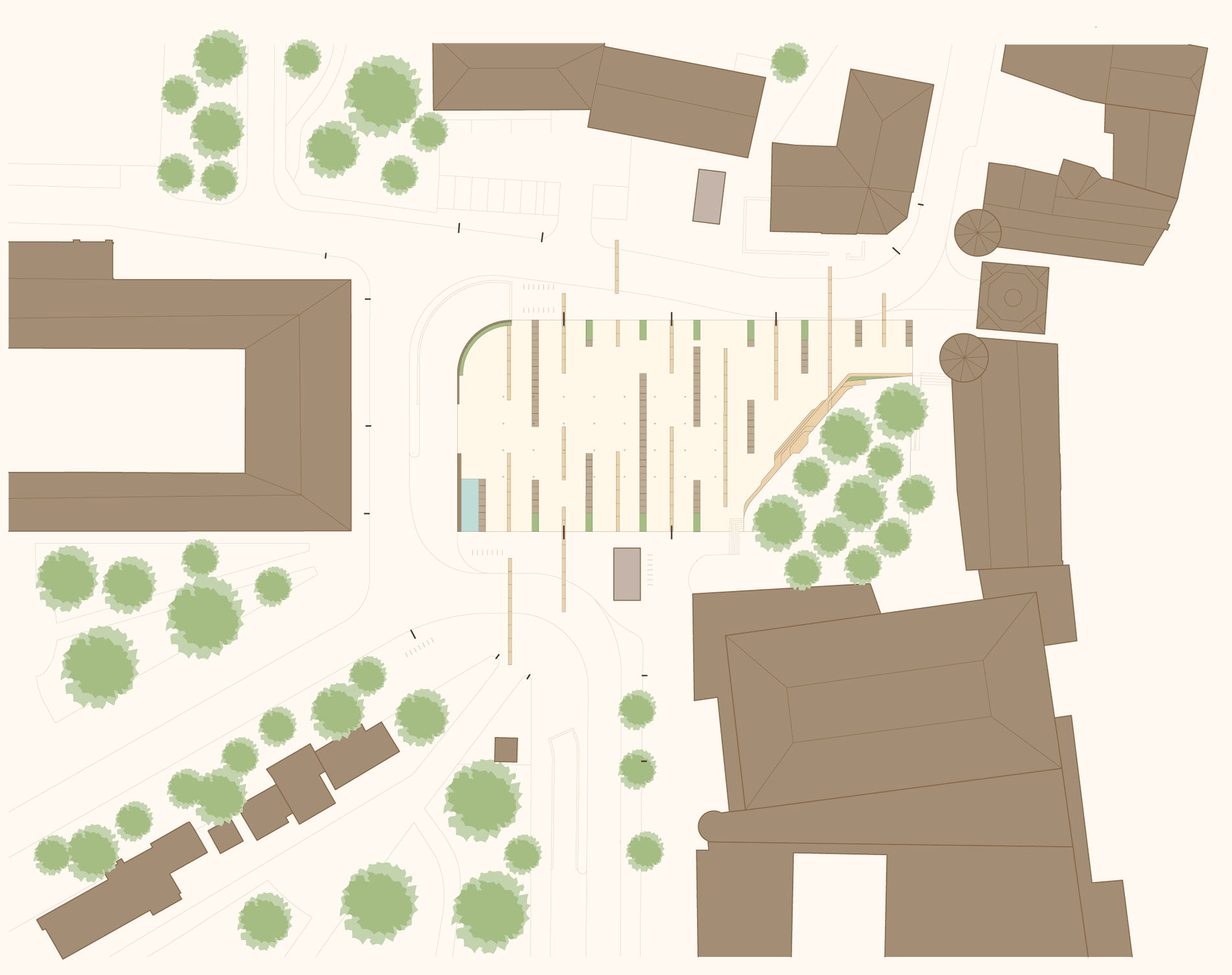

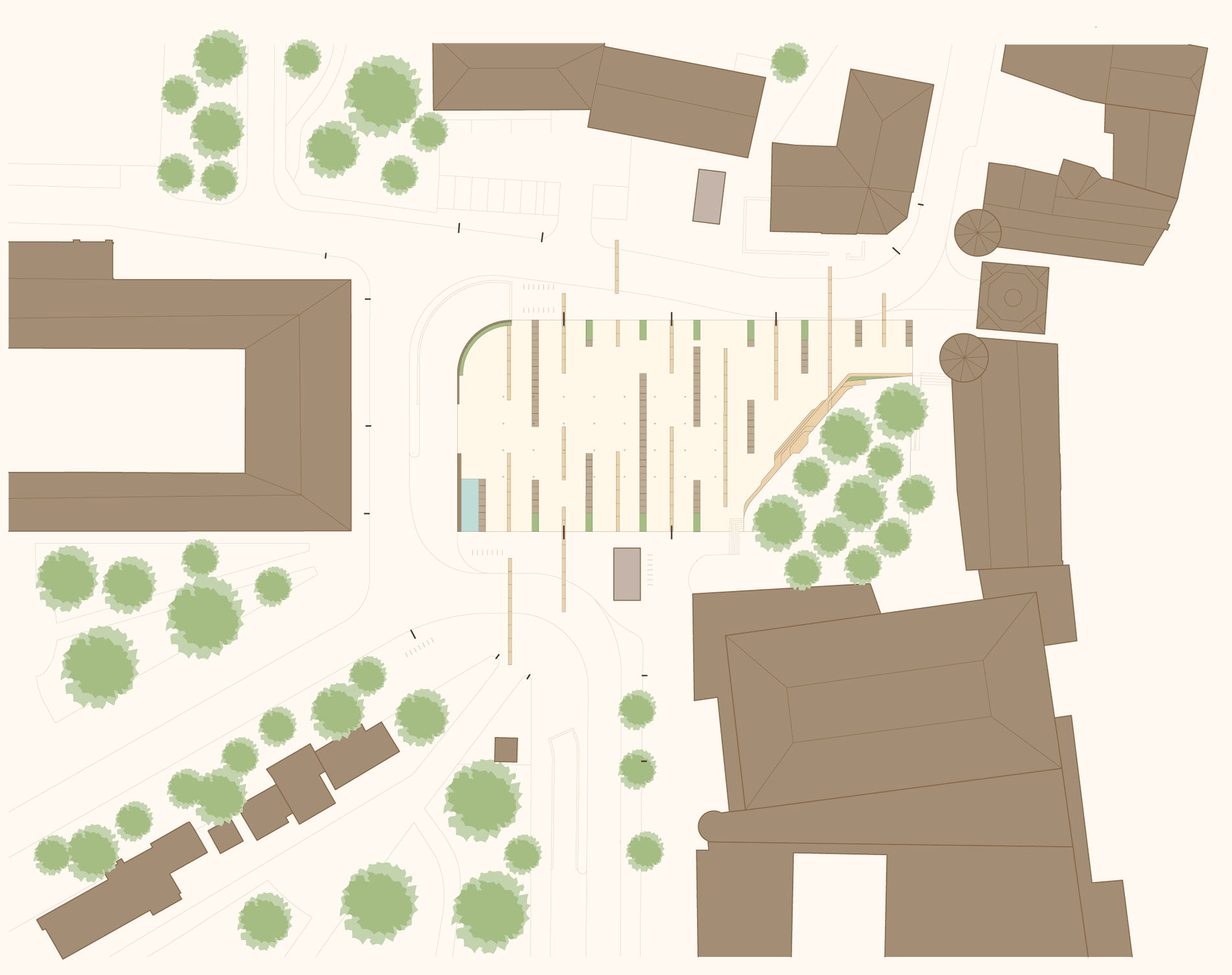

Der Südtirolerplatz wird durch die Projektierung eines nutzungsoffenen und hochqualitativen Raums aufgewertet. Die Idee des neuen Südtirolerplatzes entwickelt sich aus dem Prinzip einer historischen Piazza. Der neue Platz soll eine zeitgemäße Bühne für das städtische Leben bieten. Der Leitidee eines respektvollen Miteinanders folgend wird eine Begegnungszone vorgeschlagen. Dadurch wird dieser bedeutende Platz in seiner Straßenraum-Attraktivität verbessert und in seiner Verkehrssicherheit erhöht. Es wird eine eindeutige Führung des Fahrzeugverkehrs durch optische und gestalterische Maßnahmen erreicht. Der zentrale Bereich des Platzes wird durch ein Rechteck definiert: Diese große Geste greift ordnend in die unübersichtlichen Verhältnisse des Ortes ein. Diversen Veranstaltungen sollen ihren Platz finden: Stadtfeste, Märkte, Konzerte, Public Viewings und vieles mehr. Die neue Platzebene eignet sich zum Verweilen und Durchqueren, das Steiner Tor wird durch die neue Gestaltung inszeniert. Um eine einheitliche Wirkung der Piazza zu erzielen, wird ein speziell eingefärbter Betonstein herangezogen. Diese hochwertige und homogene Fläche wird durch quer liegende Streifen aus Wachauer Marmor und Waldviertler Granit differenziert. Die Natursteinstreifen greifen teilweise über die Grenzen der zentralen Fläche des Platzes hinaus und leiten so in die umgebenden Bereiche. Gemeinsam mit den Fassadenfarben der den Platz flankierenden Gebäude und den umliegendn Granit- und Asphaltoberflächen der Straßen ergibt sich nun eine aufeinander abgestimmte und harmonische Wirkung.

Lageplan

Schnittansicht

Schnittansicht

Ort: Südtirolerplatz, Krems

Baujahr: Verhindert durch Anrainer

Auftraggeber: Stadtgemeinde Krems

Nutzfläche: ca. 4.500 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Alexander Enz, Andrés España und Jan Kovatsch

Verkehrsplanung: IGP-Adolf Hasenzagl

Photos: Göbl Architektur

Der Naturparkcampus Ötschertor vermittelt den Gästen das Ankommen in einer spektakulären Naturlandschaft. Die traditionelle voralpine Bauweise richtet sich seit jeher nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und der lokalen Verfügbarkeit von Materialien. Die Elemente Feuer, Wasser, Holz, Metall und Erde prägen den Charakter der Region. Das Projekt ist ein Bildnis der umgebenden Landschaft: schön und rau zugleich. Durch Verlegung der bestehenden Zugangsstraße und der Brücke entsteht eine ideale Situierung des neuen Gebäudes als Tor zum Naturpark. Eine überdachte Stiegen- und Rampenkonstruktion öffnet das Naturparkzentrum den Ankommenden und führt sie auf eine Terrasse. Von hier aus erschließt sich das Welcome Center, das Restaurant mit Seeterrasse sowie die Büros und der Multifunktionsraum. Ein Atrium als Einschnitt im Gebäude soll den gesamten Baukörper öffnen, durchlüften und die Innenbereiche belichten. Der Windturbinenturm dient als weit sichtbares Zeichen und Energielieferant und führt auf die begehbare Dachlandschaft. Der Entwurf sieht auch ein Strandhaus mit Bootsanlegestelle und eigenem Strandbereich vor. Dieses Ensemble ist vom neuen Parkplatz und dem Welcome Center über einen Steg direkt erreichbar. Das Ötscher Camp stellt Beherberungsmöglichkeiten für 100 Personen, aufgeteilt auf Lodges, Zelte und Camper, bereit. Das Retentionsbecken ist als Schwimmteich gestaltet. Zentral gelegen versorgt ein Sanitärhaus das Camp mit Koch-, Dusch- und Waschgelegenheiten. Grill- und Feuerplätze sind zahlreich am Gelände vorhanden. Die Lodges schweben über dem Campusgelände: Zwei Module bieten die Möglichkeit einer einfachen Unterkunft oder den Komfort eines eigenen Sanitär- und Küchenbereiches.

Ort: Wienerbruck, Niederösterreich

Baujahr: Wettbewerb 2013, 2. Preis

Nutzfläche: ca. 1000 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Petra Gschanes

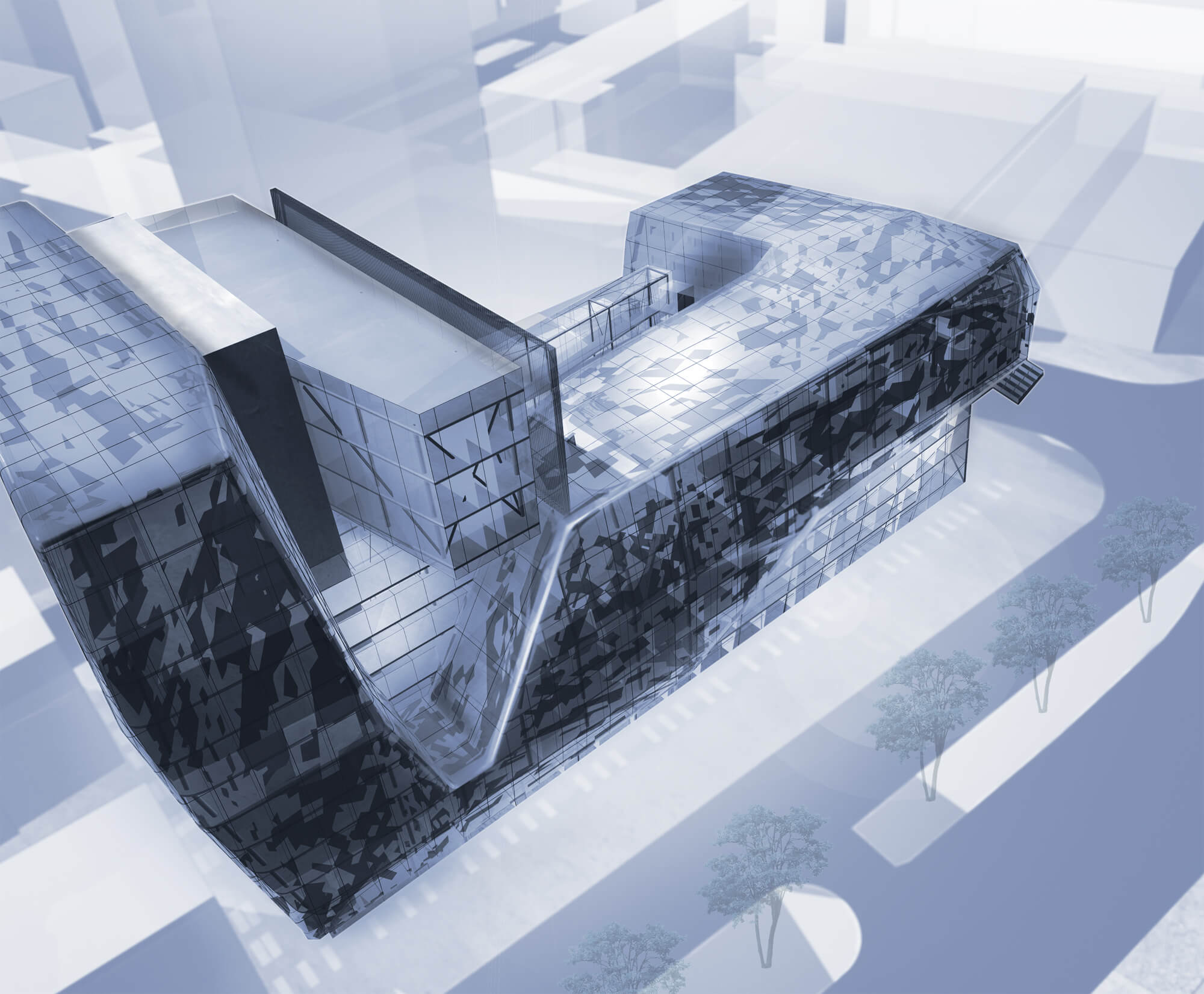

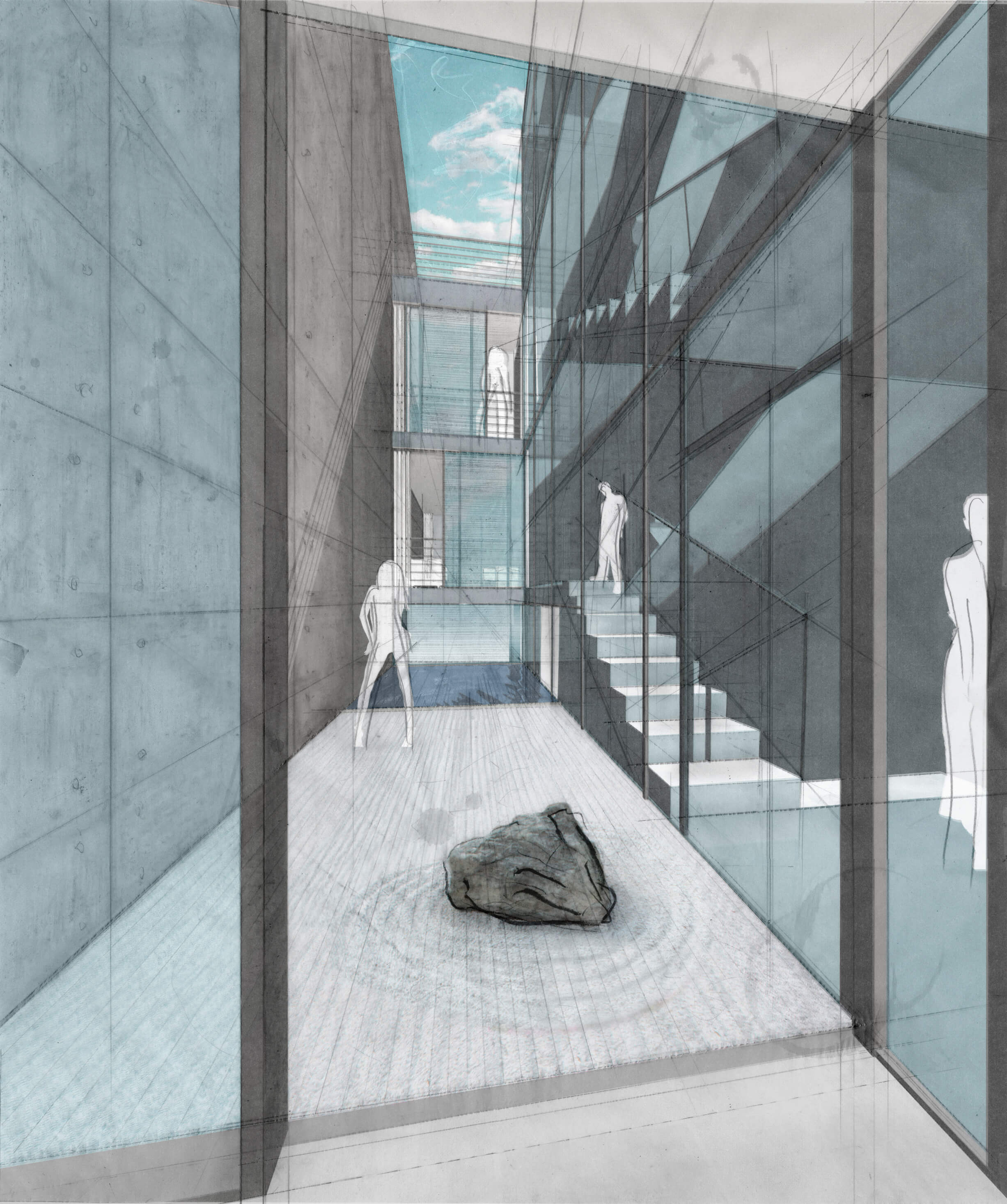

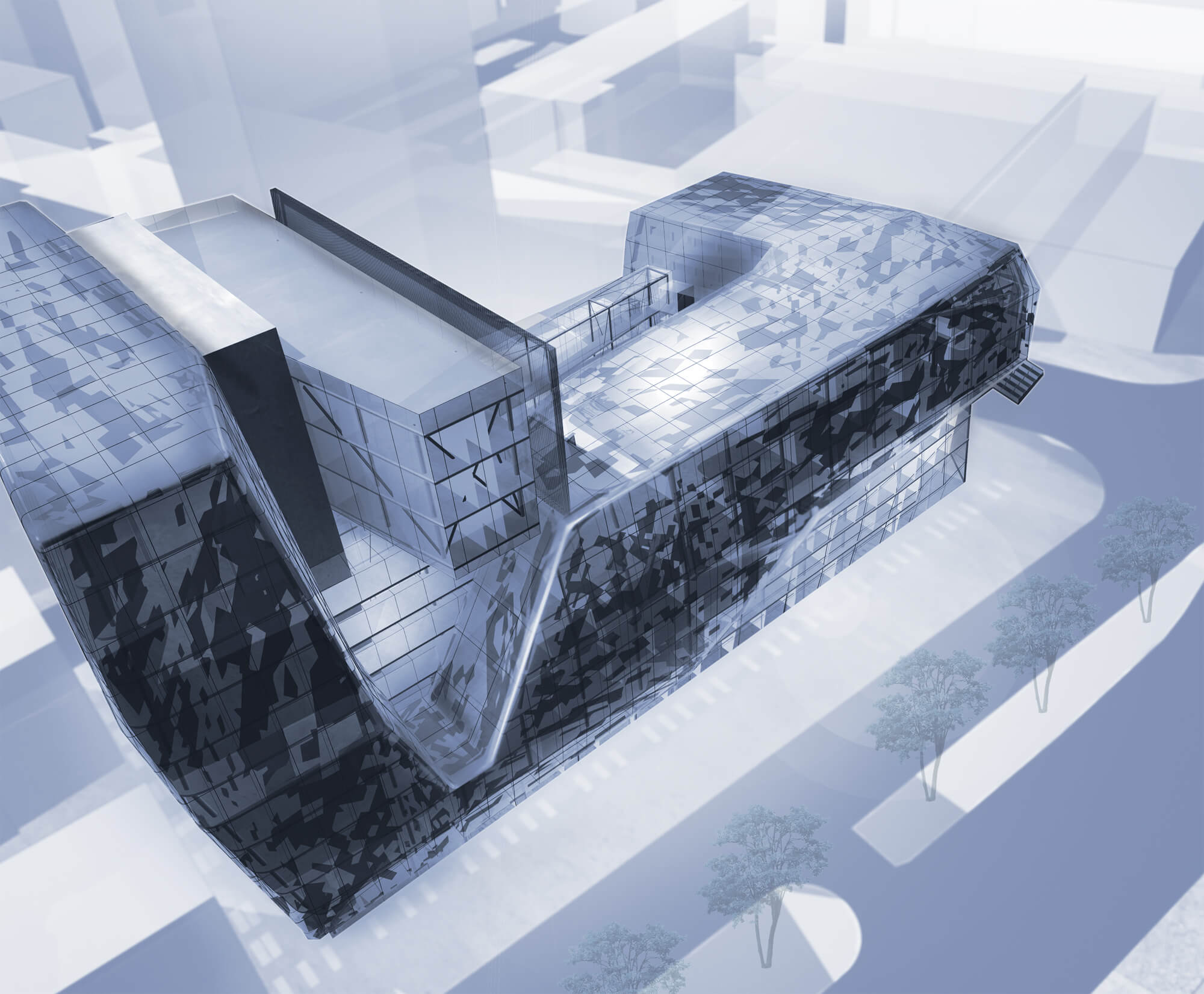

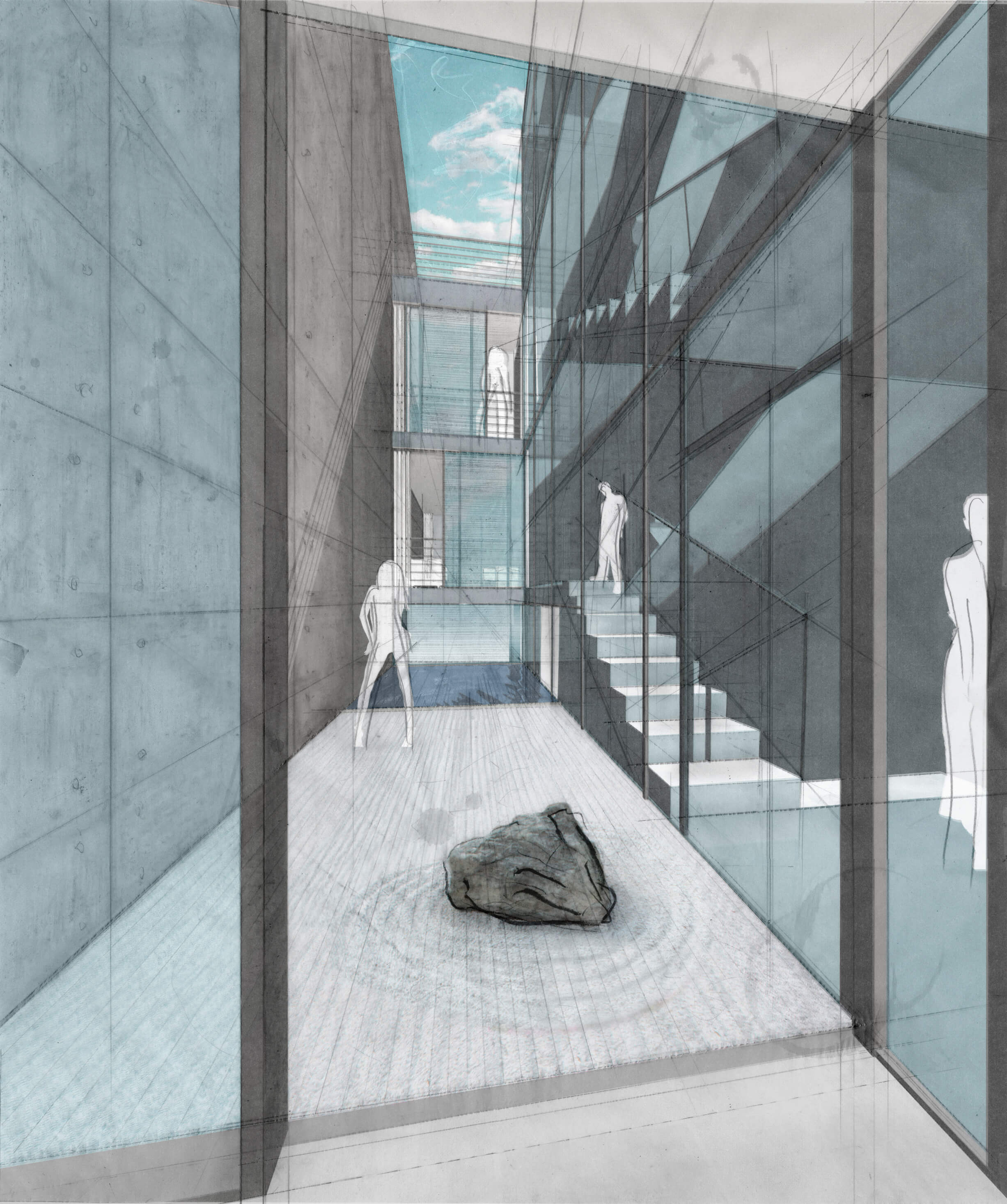

Die neue Galerie Niederösterreich positioniert sich als selbstbewusster, identitätsstiftender und internationaler Dreh- und Angelpunkt der Kunstmeile Krems. Das dementsprechende Gebäude ist eine kompakte, räumlich anspruchsvolle und auf dem Grundprinzip des „White Cube“ aufbauende Funktionsskulptur. Die angestrebte städtische Situation wird durch die Schaffung einer Fußgängerzone mit Gastgarten, Wasserbecken und Grünzonen sowie dem zentral positionierten Haupteingang unterstützt. Die Anbindung an das Weltkulturerbezentrum erfolgt über einen Steg, der an der Westfassade des Museums entlang und auf den Platz vor der Kunsthalle führt. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist an der Steiner Donaulände situiert, zwischen Galerie und Karikaturmuseum. Der 24 m hohe Neubau ist gleichzeitig als Solitär und Bindeglied zwischen den bestehenden Kultureinrichtungen konzipiert und wird von einem öffentlichen Platz umgeben. Dieser verbindet Kunsthalle, Karikaturmuseum und Galerie Niederösterreich und soll dem Stadtteil neue Impulse geben. Die flexibel bespielbaren Ausstellungsräume im Neubau sind auf vier Ebenen verteilt und 3,50 bzw. 4,50 m hoch, wobei der Hauptraum eine Höhe von 7 m aufweist. Ein Atrium dient als Erweiterung der Ausstellungsräume ins Freie. Kunsthalle und Karikaturmuseum sind im 1. OG mit der neuen Galerie Niederösterreich verbunden; das garantiert einfache Wegeführungen und ermöglicht Synergien der Museumsbetriebe. Verschiedene Besuchsszenarien und Rundgänge können angeboten werden. Der Event- und Catering-Bereich (mit Terrasse) ist im 4. OG angesiedelt. Das vergrößerte Restaurant im EG der Kunsthalle kann unabhängig der Museumsöffnungszeiten betrieben werden.

Ort: Krems an der Donau

Baujahr: Wettbewerb 2015

Nutzfläche: 10.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Andrés España, Alexander Enz

[Be]greifen

Pflanzen und ernten oder pflücken der Produkte des Pavillons

[Ver]arbeiten

Verarbeiten geernteter und gepflückter Produkte

[Ver]kosten

Konsumieren und genießen der selbstproduzierten Produkte

[Er]forschen

Zuschauen und beobachten, neugierig sein, forschen, fragen und diskutieren

[Er]lernen

Spielerisches erlernen von Wissenswertem zum Thema Ernährung und Energie

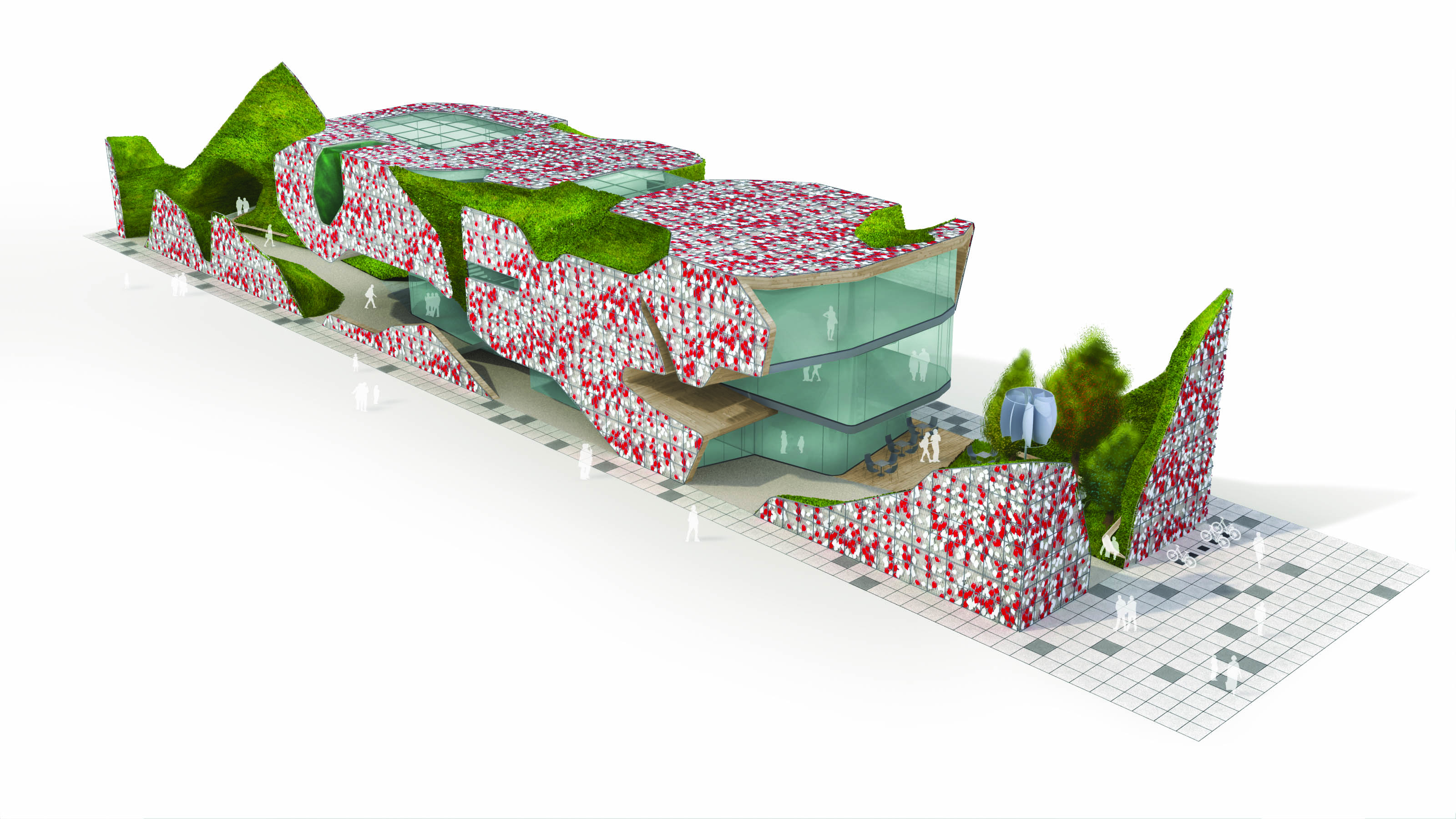

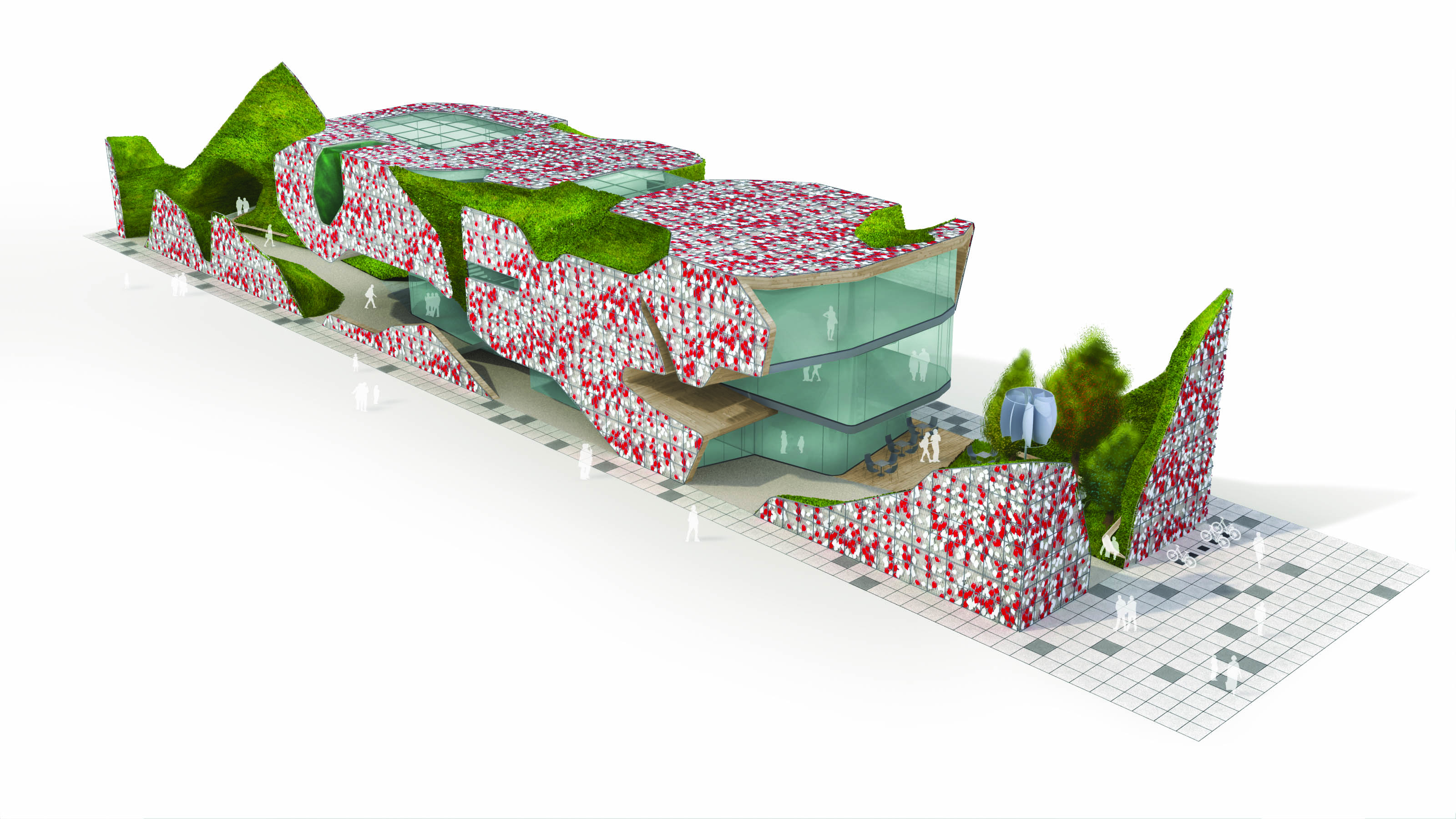

In das zur Verfügung stehende Volumen von 83 x 15 x 12 m wird der österreichische Pavillon eingeschrieben. Dieses Gebäude vereint Land und Stadt, Natur und Technik, Landschaft und Gebäude – es bildet die Bühne des österreichischen Auftritts auf der EXPO 2015, der bestimmt ist von Besonderheiten, Schönheiten und Neuheiten Österreichs im Hinblick auf alternative Ernährungs- und Lebensformen. Der österreichische Pavillion wird aus heimischen Fichtenhölzern gebaut. Holz ist ein rasch nachwachsender und deshalb nachhaltiger Werkstoff, dessen Verarbeitung in Österreich große Tradition hat. Teile des Pavillons sind durch verschiedenste Grünflächen bespielt. Österreichische Firmen haben Befestigungs- und Bewässerungssysteme für Fassadenbegrünungen entwickelt und bereits umgesetzt. Die vorgehängte Fassade ist nicht nur Blickfänger, sondern generiert Energie. Sogenannte Solar Ivys (in den Nationalfarben Rot und Weiß) hängen in einem Stahl-Grid und erzeugen elektrischen Strom. Die Windtulpe, ein oberösterreichisches Erzeugnis, produziert geräuschlos sauberen Strom.

.

Ort: Mailand, Italien

Baujahr: Wettbewerb 2013

Nutzfläche: ca. 1000 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Alexander Enz, Roxana Clep, Boris Steiner

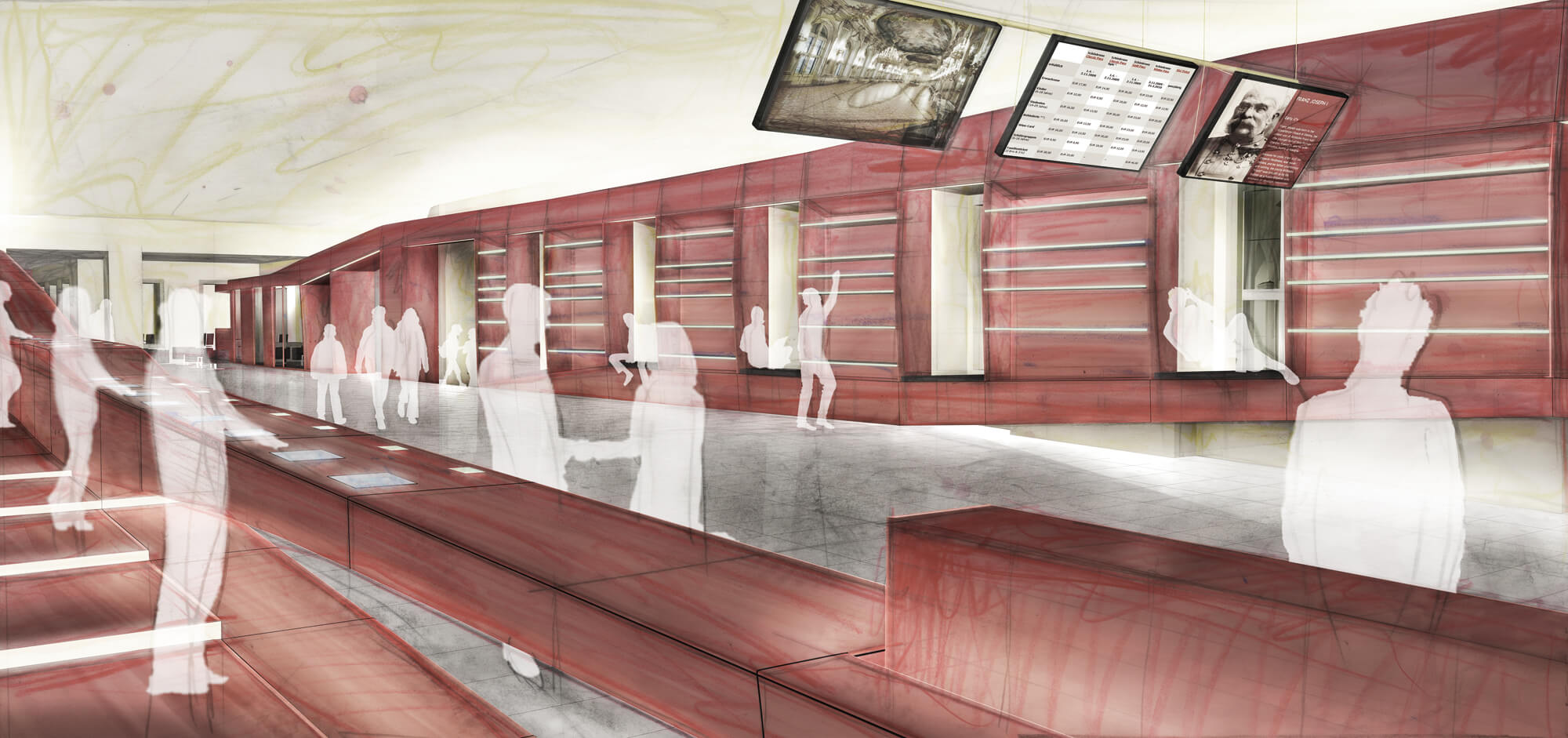

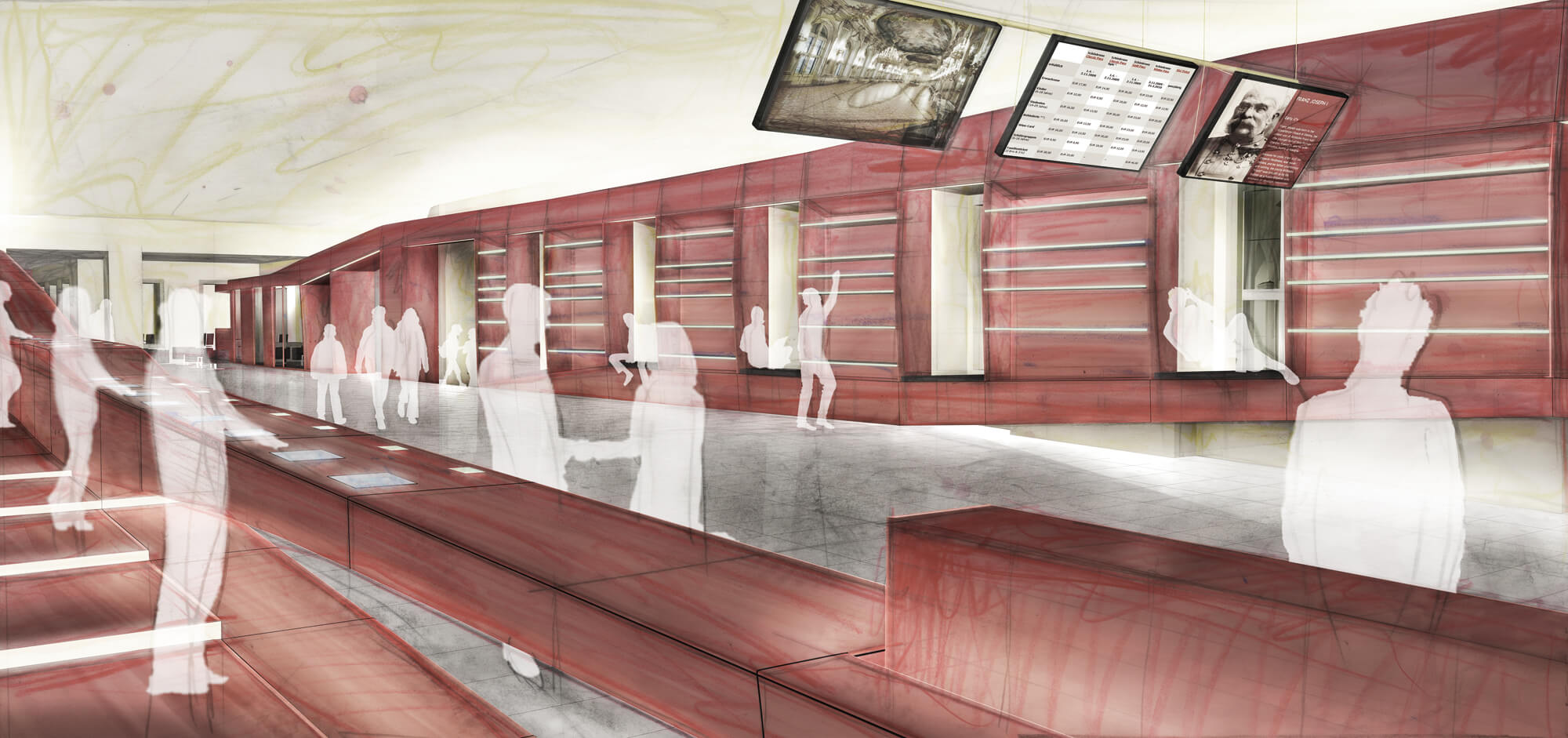

Der Entwurf für die Renovierung des Gardetrakts der Schlossanlage nutzt die Möglichkeiten des effektvollen und zugleich funktionalen Zusammenspiels von zeitgenössischer und barocker Formensprache. Da der Umgang mit der bestehenden Bausubstanz höchste Sensibilität erfordert, sind für die Fassade kaum Änderungen vorgesehen. Sechs ausgemauerte Bögen werden zugunsten der Etablierung einer angemessenen Eingangssituation durch Glaskonstruktionen ersetzt. Diese Maßnahme führt zur gezielten Betonung der Arkadenwirkung im Eingangsbereich, bringt ausreichend Licht in den Innenraum und öffnet das Gebäude in Richtung Hauptzugang zum Schloss Schönbrunn. Die Verstärkung der vorhandenen Dachkonstruktion des eingeschossigen Gebäudeteils ermöglicht die Entfernung sämtlicher Innenwände. Resultat dieser Entkernung ist eine stützenfreie Halle, welche ausreichend Raum für die Aufnahme und Verteilung der eintreffenden Besucherströme bietet. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wurde für die nun großformatige Halle ein multifunktionales Möbel entwickelt, das als kontinuierliche Form in die historischen Räume eingeführt wird. Dieses wird aus Holz gefertigt und direkt auf dem Estrich angebracht, um maximale Reversibilität zu gewähren. Kassenbereich, Shop, Café, Bar, Büros, Küche und WC-Anlagen, aber auch Anschlüsse und Leitungen sind im Möbel integriert. Zusätzliche mobile Trennwände ermöglichen verschiedene räumliche Szenarien und sichern durch die optionale Unterteilung der Halle ein Nebeneinander von ruhigen Aufenthaltsorten und administrativem Betrieb.

Ort: 1130 Wien

Baujahr: Wettbewerb 2009

Nutzfläche: 1000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

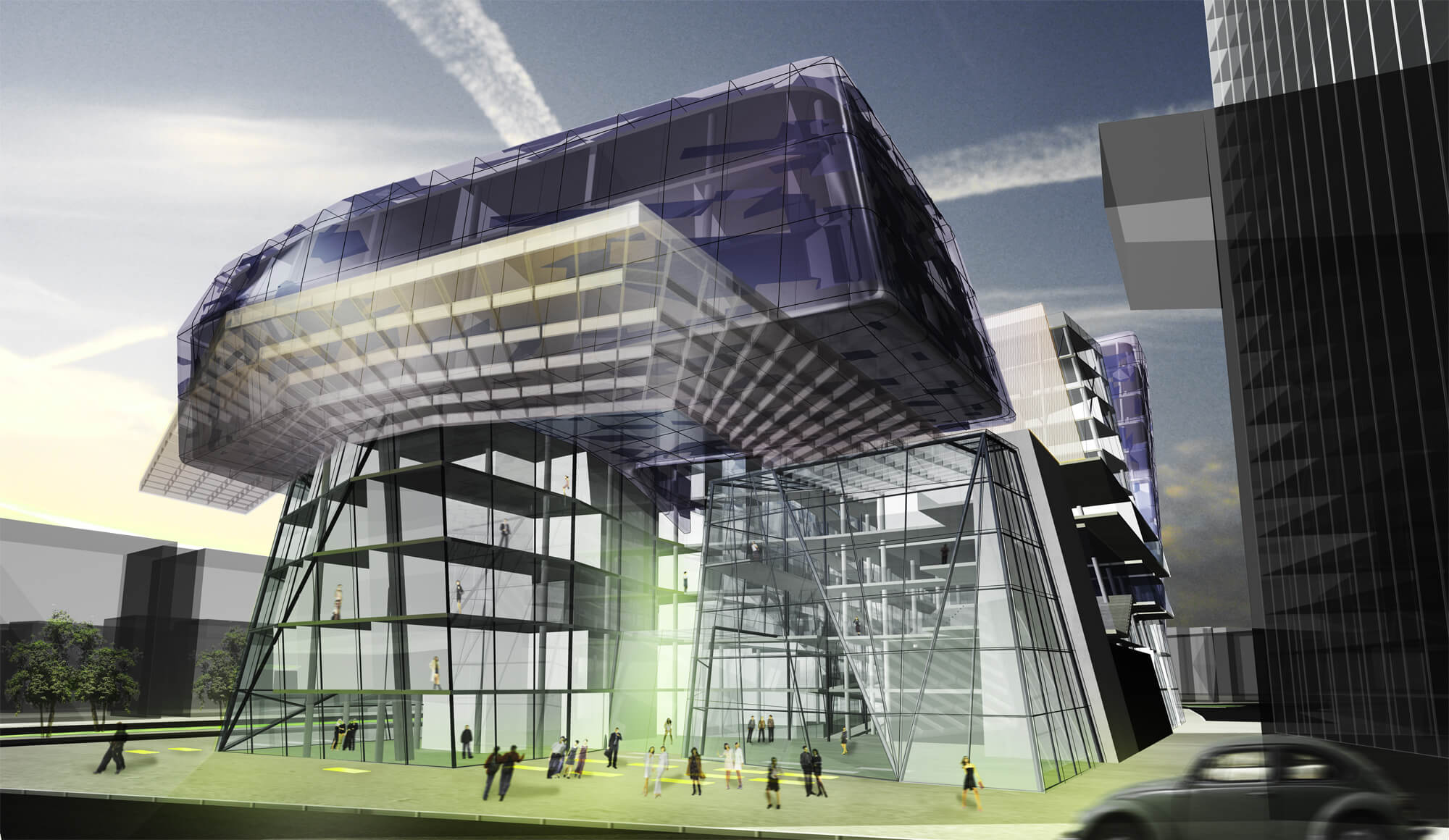

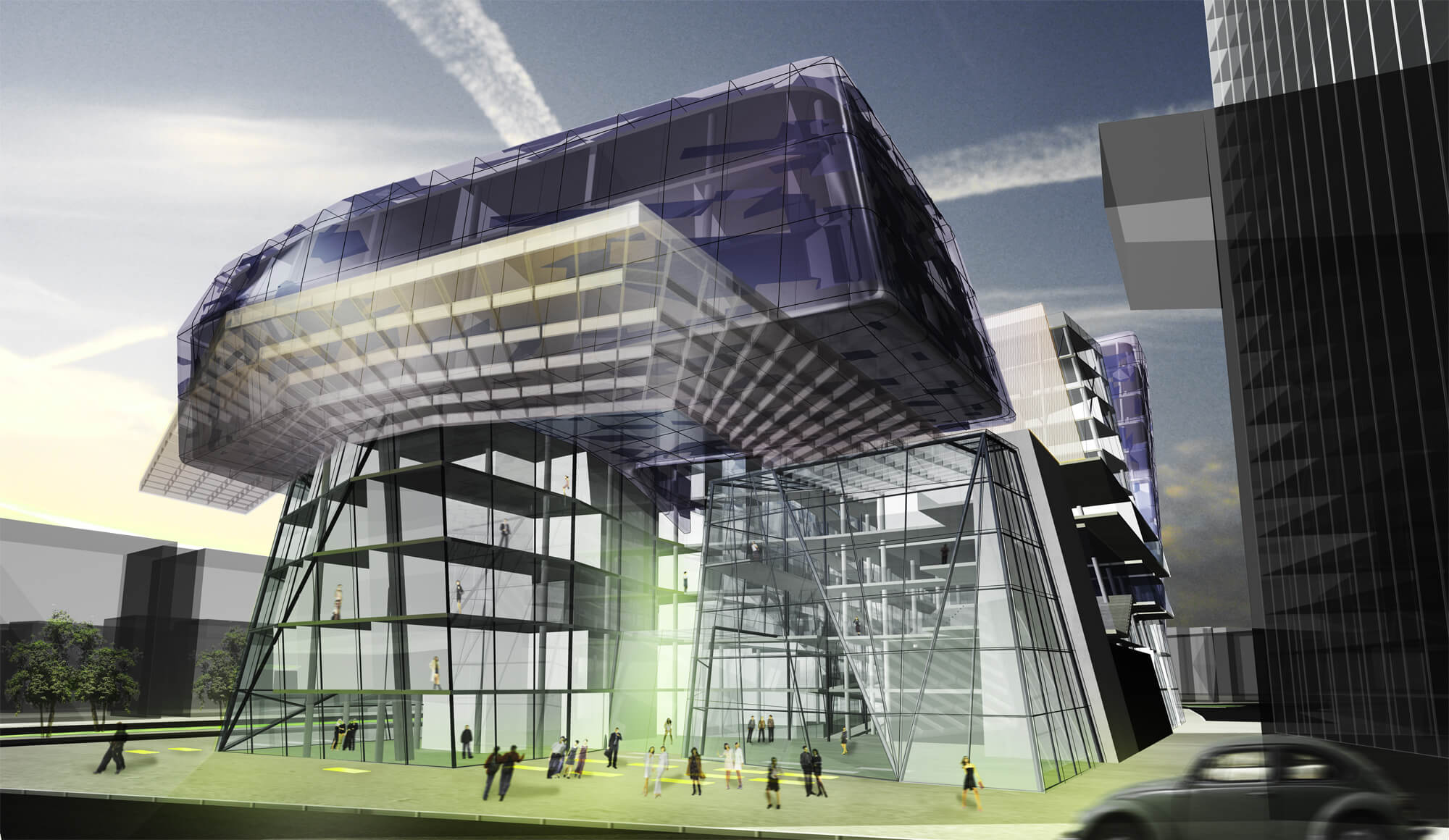

Zwischen streng geometrischen Strukturen und organischer Anmutung entfaltet sich das Spektrum der Entwurfsidee für das Universitätsgebäude der Kunsthochschule. Souverän und selbstsicher ragt der ungewöhnliche Turm des Akademiegebäudes zwischen den Hochhäusern im Geschäftsviertel Tallinns auf. Trotz gekonnter Einfügung bricht er mit der Formensprache der Umgebung – der Turm resultiert aus dem Aufeinandertreffen der beiden Hauptvolumina des Universitätsgebäudes: einem organischen Körper und einem geometrisch-exakten Konstrukt, das an Tetris-Elemente erinnert. Der zentrale Aspekt der Verschmelzung und Interaktion kulminiert architektonisch im Turm der Akademie und repräsentiert thematisch den vonseiten der Universität forcierten Verzahnung von Wissenschaft und Kunst. Ein großzügiges System aus Gehwegen durchzieht den größtenteils öffentlich zugänglichen ebenerdigen Innenraum der Universität. Die Integration von öffentlichen Plätzen setzt sich in den Obergeschoßen fort. Auf dem zentralen Dach über dem Vorlesungstrakt befindet sich der Haupthof des Campus. Der Dachgarten stellt nicht nur einen idealen Ort des Treffpunkts dar, sondern fungiert auch als außergewöhnlicher Veranstaltungsort. Die auf den umliegenden Fassaden installierten Screens können von den Studierenden bespielt werden und dienen als Haupttransmitter der universitätsintern entstandenen Kunst nach außen. Durch die Minimierung der tragenden Wände weißt der Bau maximale Flexibilität auf. Die damit einhergehende Leichtigkeit wird schließlich auch an der Glasfassade des Universitätsgebäudes sichtbar.

Ort: Tallinn (Estland)

Baujahr: Wettbewerb 2008

Nutzfläche: 20.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

Am Stadtrand von Tartu verbindet das estnische Nationalmuseum eine Vielzahl individueller Elemente zu einem neuen, dynamischen Ganzen. Topografie, natürlich vorgegebene Linien und landschaftliche Elemente waren entscheidend für die Konzeption des Gebäudes. Die äußere Erscheinung tritt in ein dialogisches Verhältnis mit der Umgebung. Eine öffentlich zugängliche ebenerdige Passage beherbergt die gesamte ticketfreie Zone und stellt, rund um die Uhr zugänglich, einen Ort des öffentlichen Stadtgeschehens dar. Ein Raum der Begegnung, der intendiert, dass das Museum nicht abgekapselt, sondern als Ort Aufeinandertreffens wahrgenommen wird. Weit über die Wasseroberfläche hinausragend, treten im Obergeschoß die großen Ausstellungsräume am offensichtlichsten in direkte Kommunikation mit der unmittelbaren landschaftlichen Situation. Das Spiel mit der Wasseroberfläche ist eröffnet, der Faszination der spiegelnden Reflexion wird Raum gegeben. Eine netzartige Metallkonstruktion verbindet den großen Ausstellungsraum mit weiteren „Bausteinen“, in welchen temporäre Ausstellungen gezeigt werden sollen. Die vielfältigen Bauelemente des Museums werden durch das Dach zusammengehalten. In seiner ästhetischen Erscheinung – der architektonischen Bündelung dynamischer Kräfte und energetischer Felder – steht das estnische Nationalmuseum in der Tradition dekonstruktivistischer Architektur.

Ort: Tartu (Estland)

Baujahr: Wettbewerb 2005

Nutzfläche: ca. 20.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Judith Schafelner, Florian Medicus

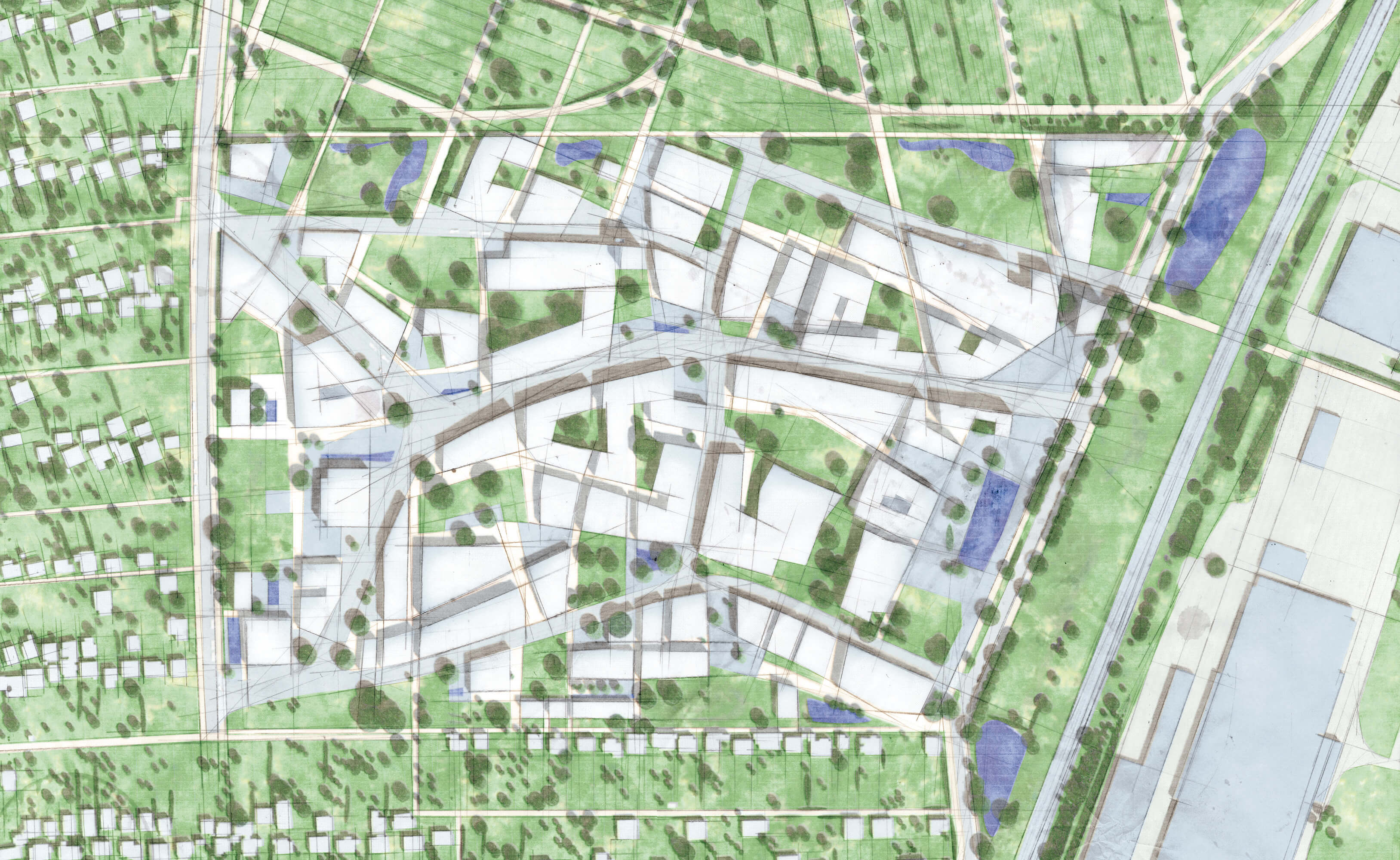

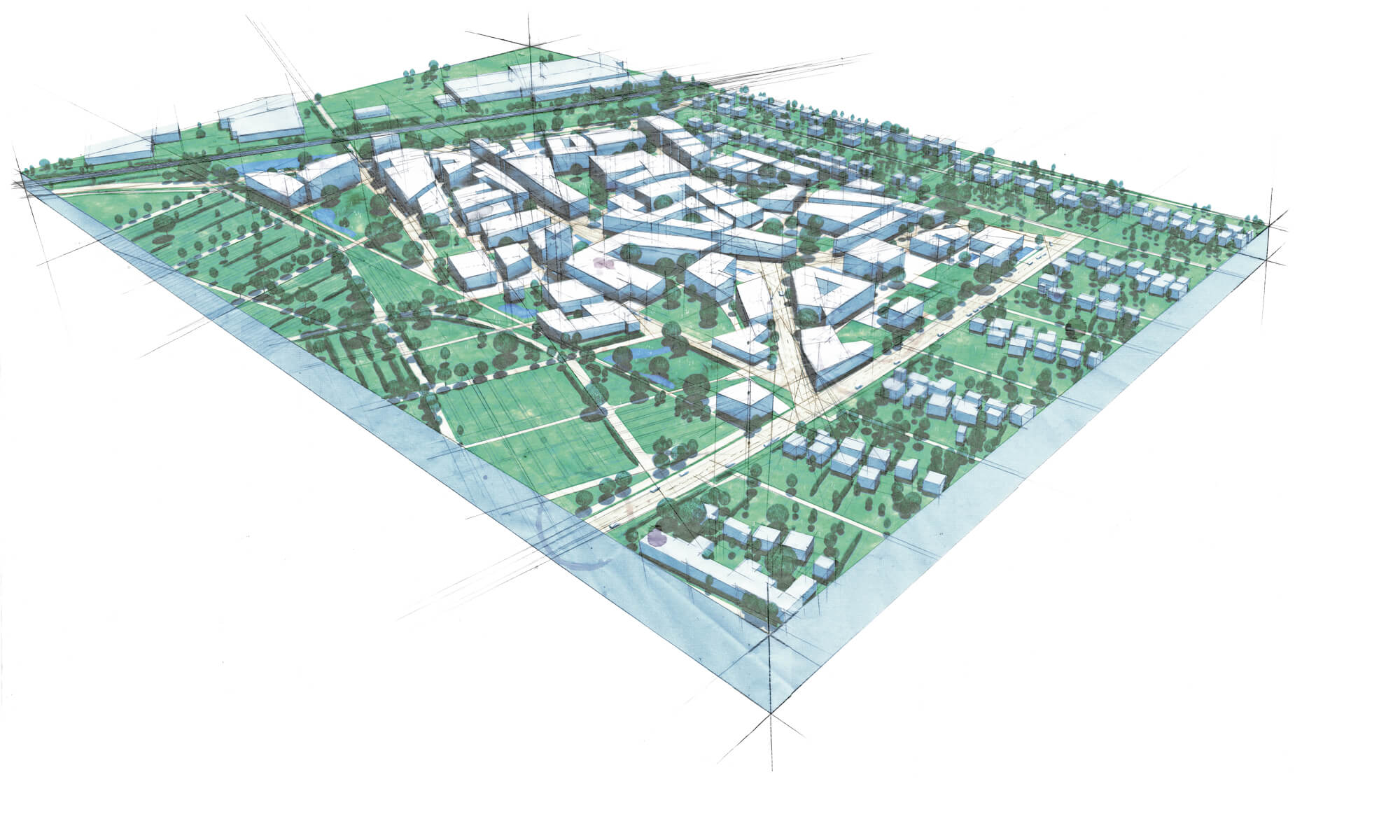

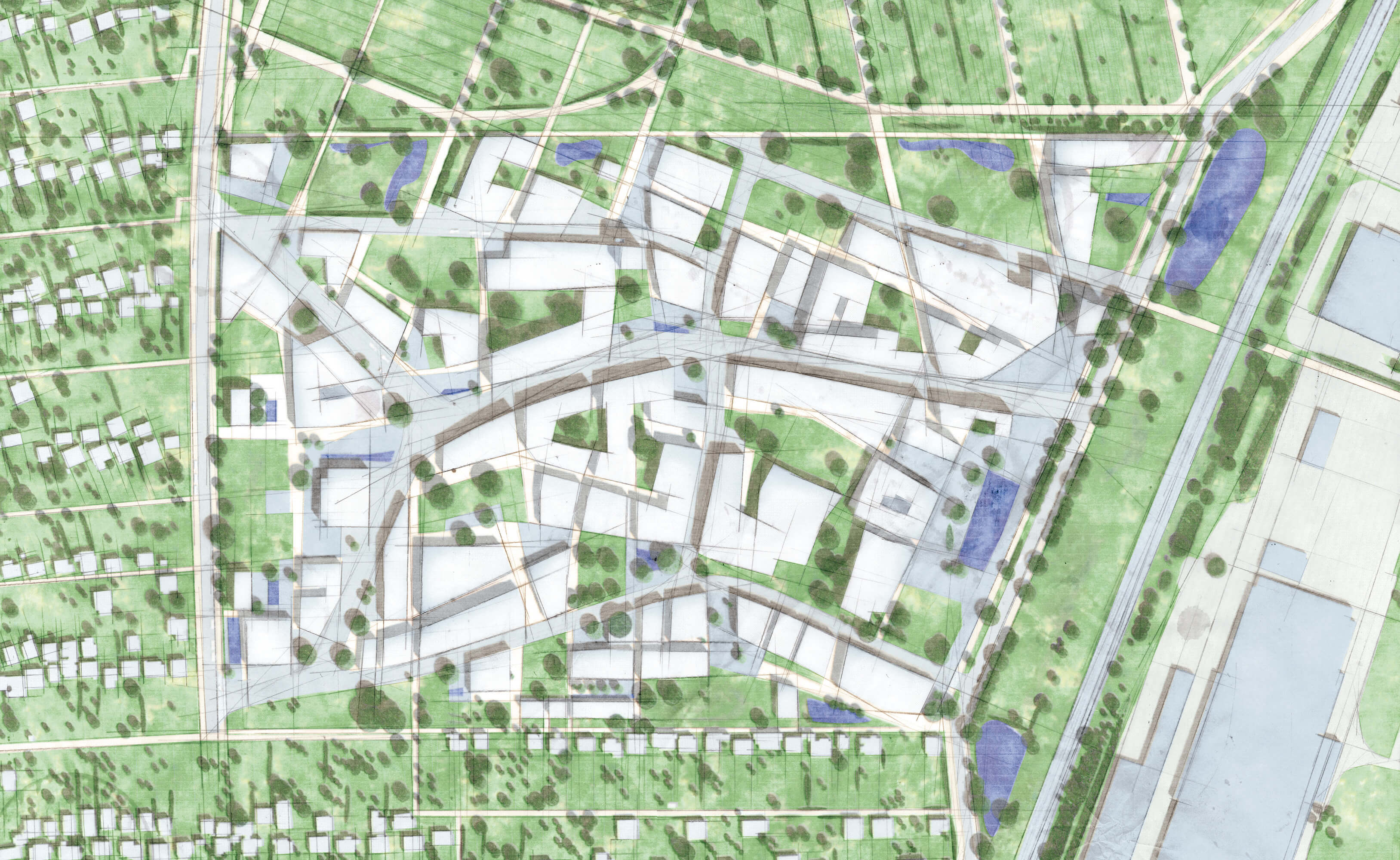

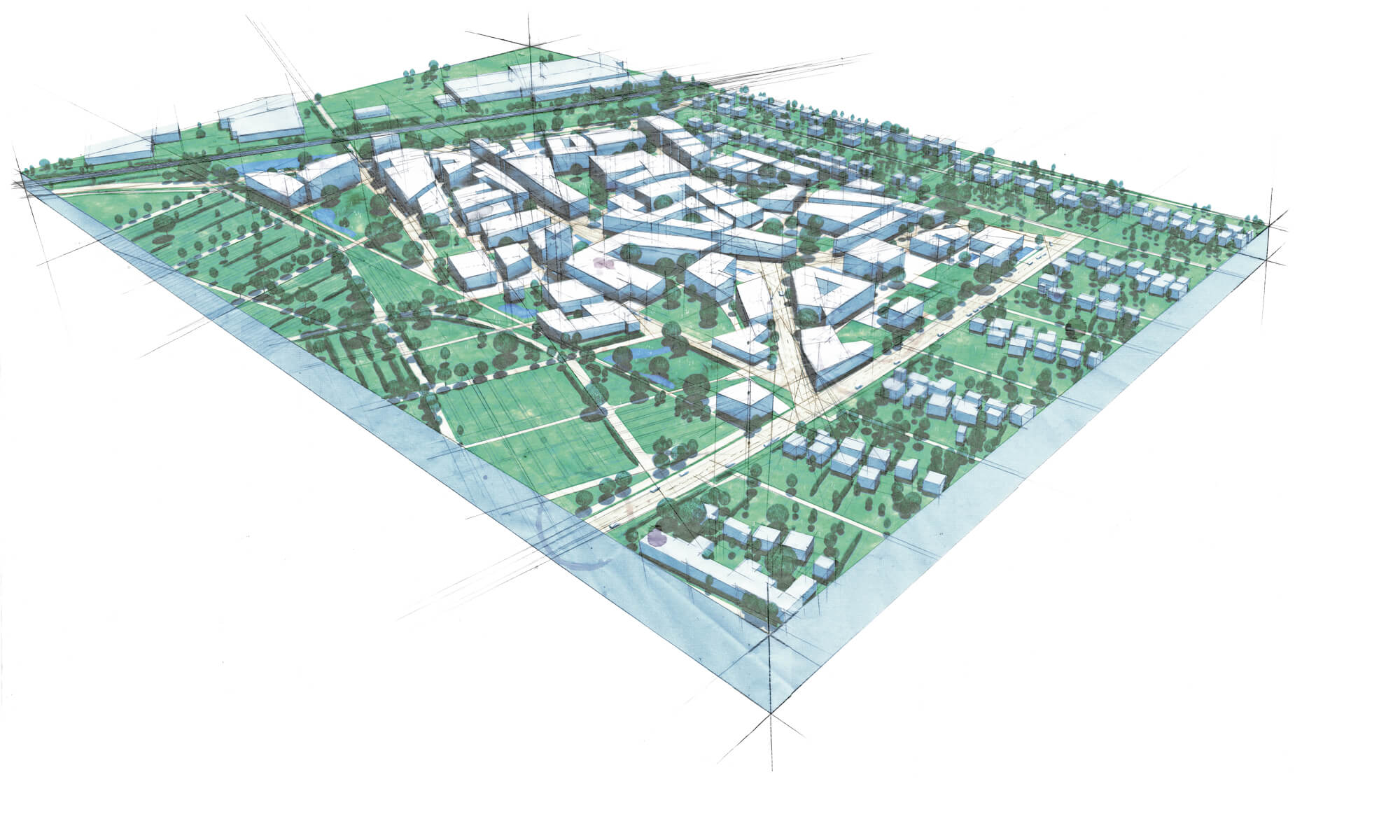

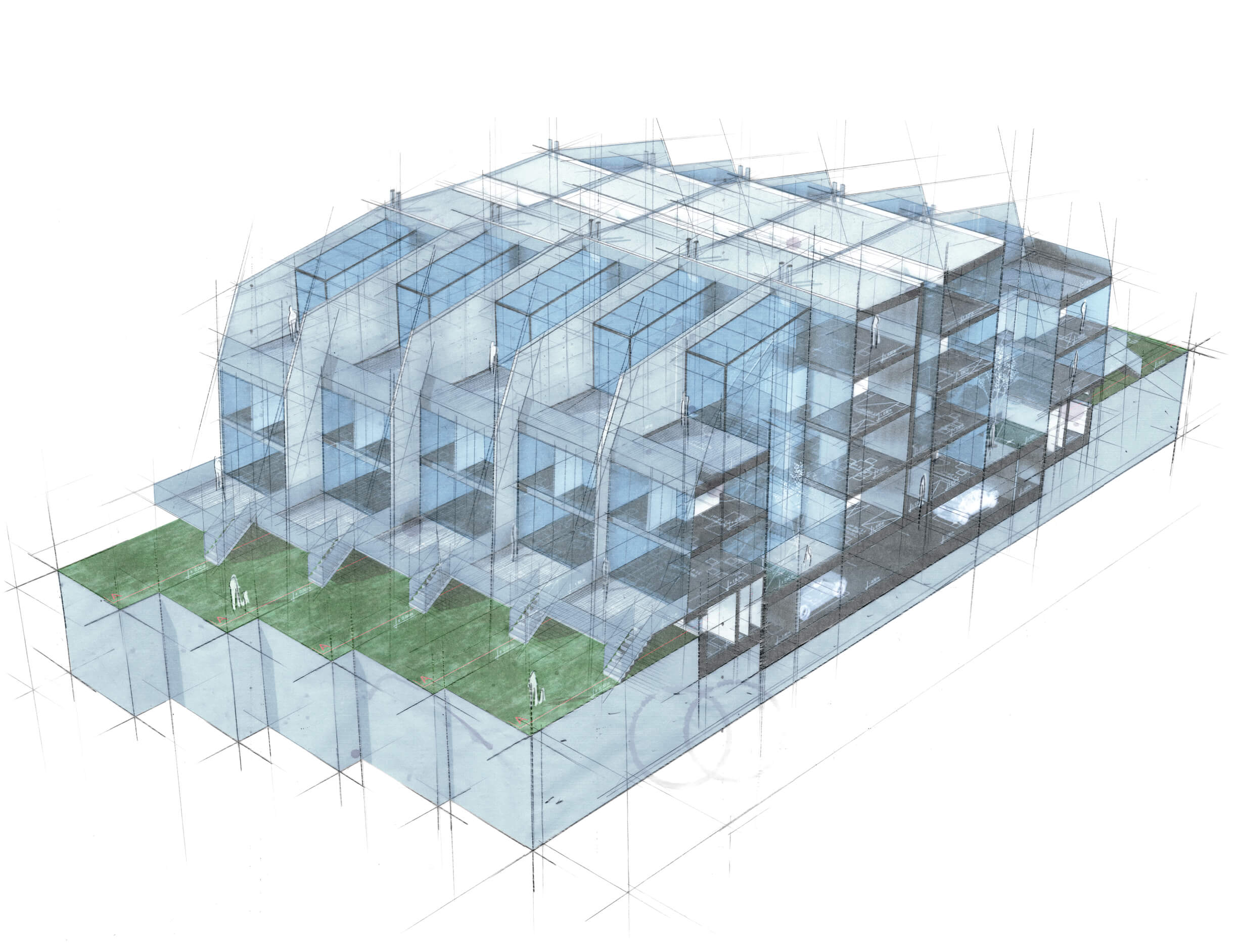

Die vorliegende Siedlung repräsentiert die Vereinigung von zwei scheinbaren Gegensätzen: Stadt und Dorf. Mehrwert an Lebensqualität, gute soziale Vernetzung, hoher Grünflächenanteil sowie wenig Lärm und Schadstoffemissionen fließen als ländliche Qualitäten in die Siedlung in Wien-Liesing ein. Städtische Vorzüge, wie kulturelle und kommerzielle Infrastruktur und hohe Mobilität werden gleichberechtigt berücksichtigt. Städtische Plätze und Boulevards, dörfliche Wege und Gassen, Wiesen, Wälder und Parks bilden ein Konglomerat qualitativ unterschiedlichster Freiräume und sollen das Bild dieses neuen Stadtteils von Liesing prägen. Typologische Vielfalt sowie Förderung der sozialen Interaktion garantieren einen hohen Grad an räumlichem Abwechslungsreichtum. Bestimmte Gebäudetypen werden zu urbanen Blöcken zusammengefasst und bilden – im Sinne klassischer „Neighbourhoods“ – übergeordnete Einheiten. Diese wiederum dienen als Grundlage für weitere Differenzierungen. Die gezielte Variation zwischen privaten, öffentlichen und teilöffentlichen Bereichen ermöglicht eine Bandbreite, die das weite Feld von dörflichen bis hin zu dichteren städtischen Strukturen abdeckt. Der städtebauliche Entwurf zeichnet sich außerdem durch maximale Flexibilität aus. Die Andeutung zweier Szenarien hebt die optimale Anpassungsfähigkeit der vorgeschlagenen Siedlungsentwicklung hervor.

Ort: 1230 Wien

Baujahr: Wettbewerb 2009

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich