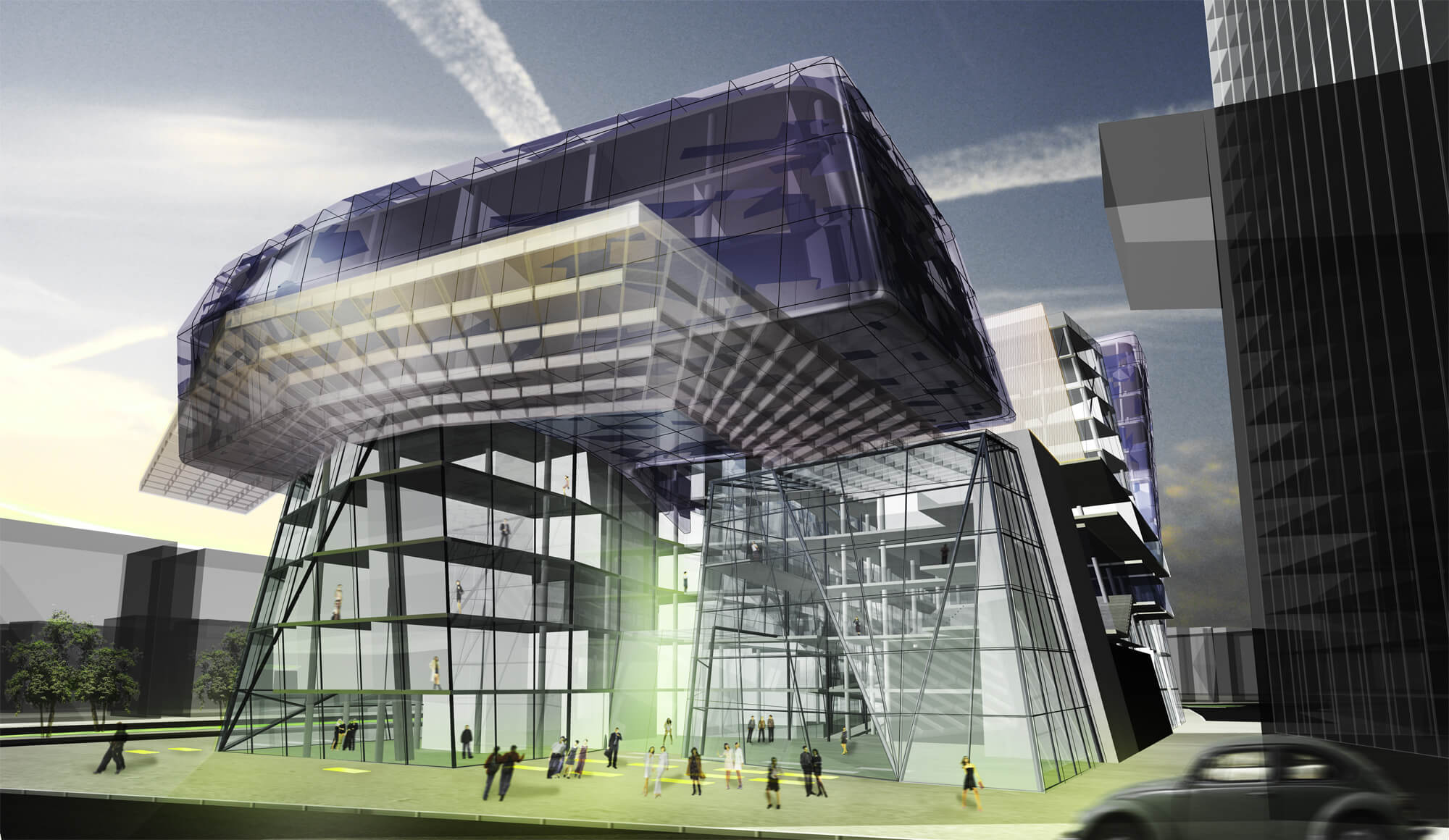

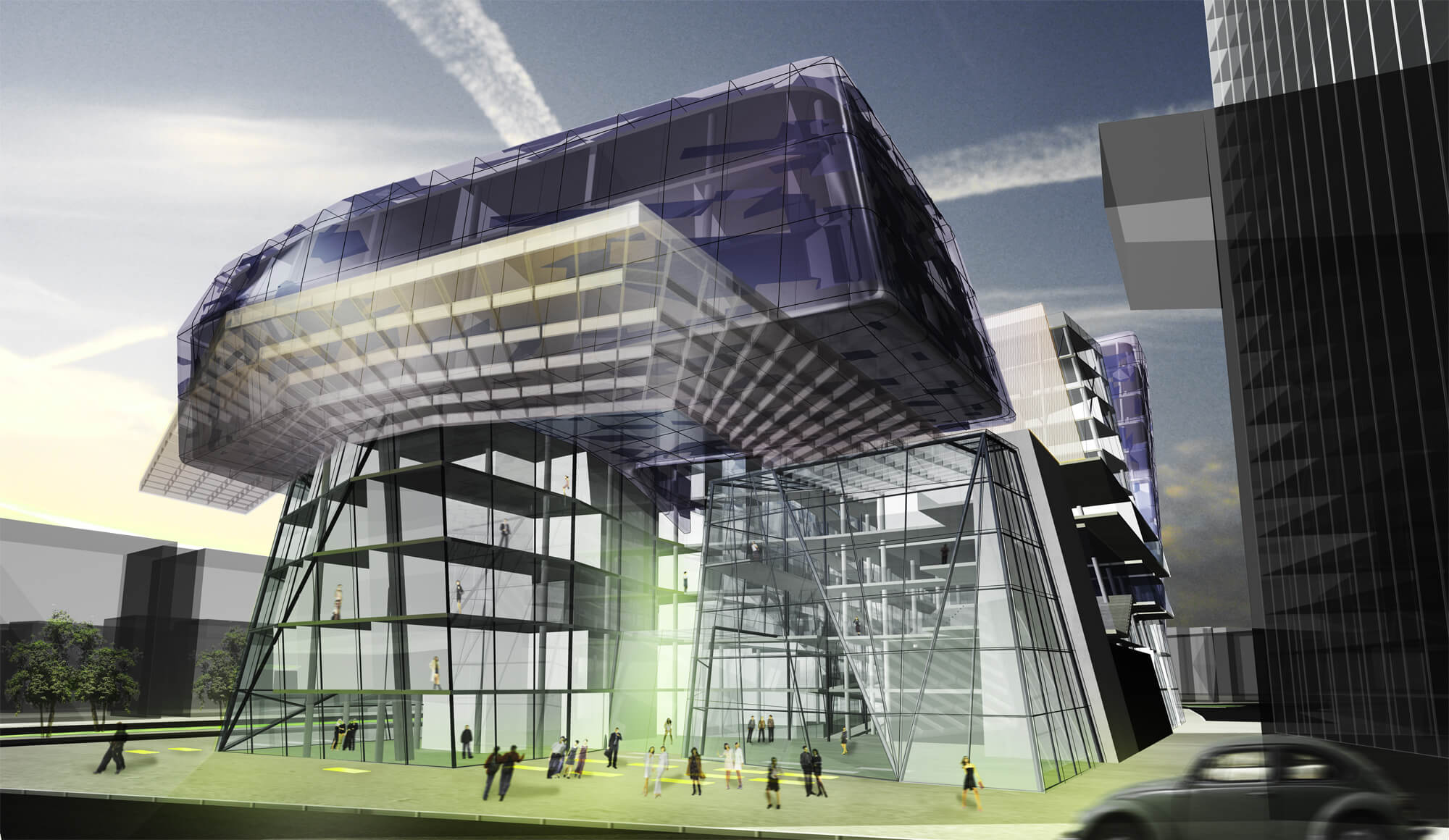

Zwischen streng geometrischen Strukturen und organischer Anmutung entfaltet sich das Spektrum der Entwurfsidee für das Universitätsgebäude der Kunsthochschule. Souverän und selbstsicher ragt der ungewöhnliche Turm des Akademiegebäudes zwischen den Hochhäusern im Geschäftsviertel Tallinns auf. Trotz gekonnter Einfügung bricht er mit der Formensprache der Umgebung – der Turm resultiert aus dem Aufeinandertreffen der beiden Hauptvolumina des Universitätsgebäudes: einem organischen Körper und einem geometrisch-exakten Konstrukt, das an Tetris-Elemente erinnert. Der zentrale Aspekt der Verschmelzung und Interaktion kulminiert architektonisch im Turm der Akademie und repräsentiert thematisch den vonseiten der Universität forcierten Verzahnung von Wissenschaft und Kunst. Ein großzügiges System aus Gehwegen durchzieht den größtenteils öffentlich zugänglichen ebenerdigen Innenraum der Universität. Die Integration von öffentlichen Plätzen setzt sich in den Obergeschoßen fort. Auf dem zentralen Dach über dem Vorlesungstrakt befindet sich der Haupthof des Campus. Der Dachgarten stellt nicht nur einen idealen Ort des Treffpunkts dar, sondern fungiert auch als außergewöhnlicher Veranstaltungsort. Die auf den umliegenden Fassaden installierten Screens können von den Studierenden bespielt werden und dienen als Haupttransmitter der universitätsintern entstandenen Kunst nach außen. Durch die Minimierung der tragenden Wände weißt der Bau maximale Flexibilität auf. Die damit einhergehende Leichtigkeit wird schließlich auch an der Glasfassade des Universitätsgebäudes sichtbar.

Ort: Tallinn (Estland)

Baujahr: Wettbewerb 2008

Nutzfläche: 20.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

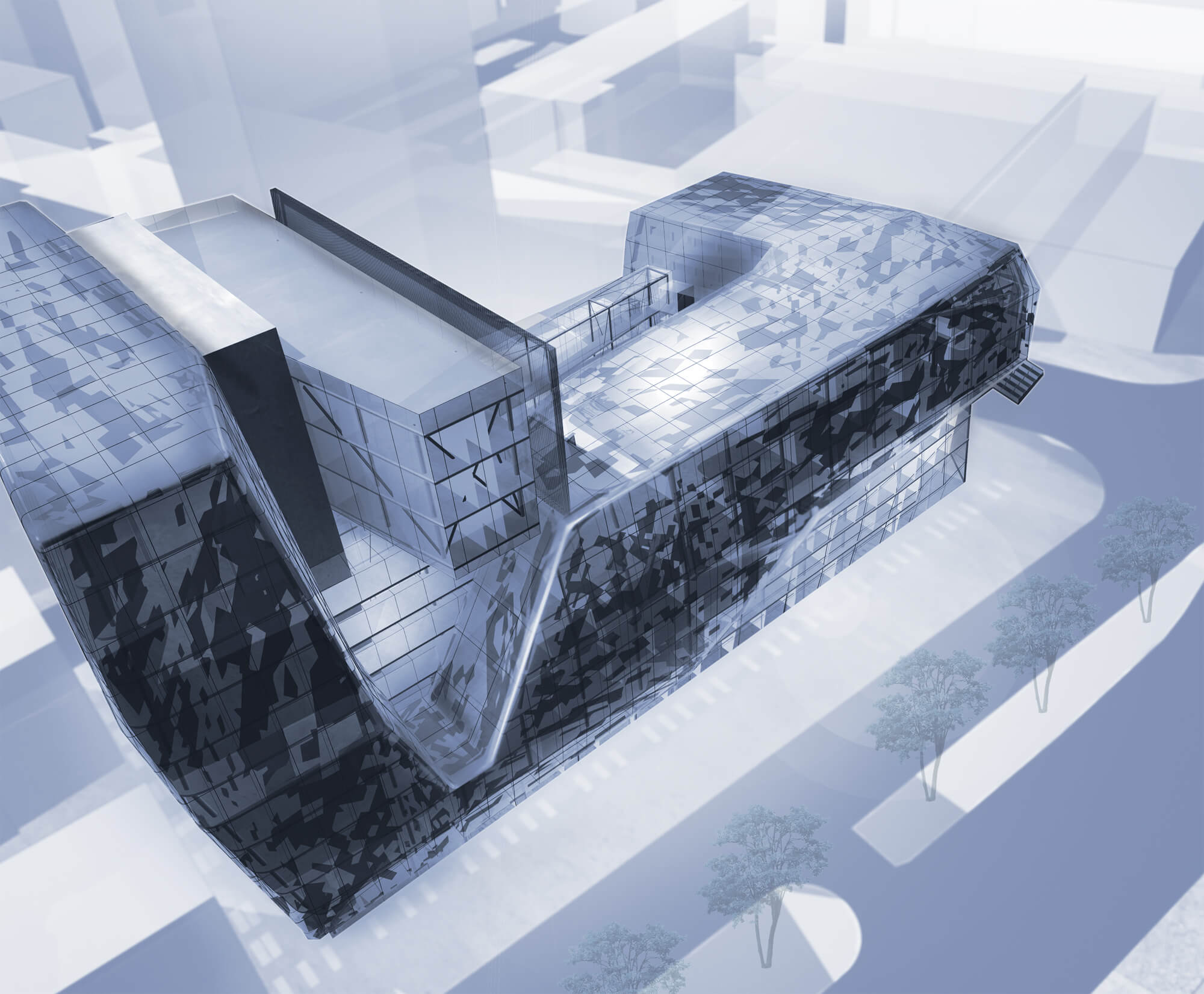

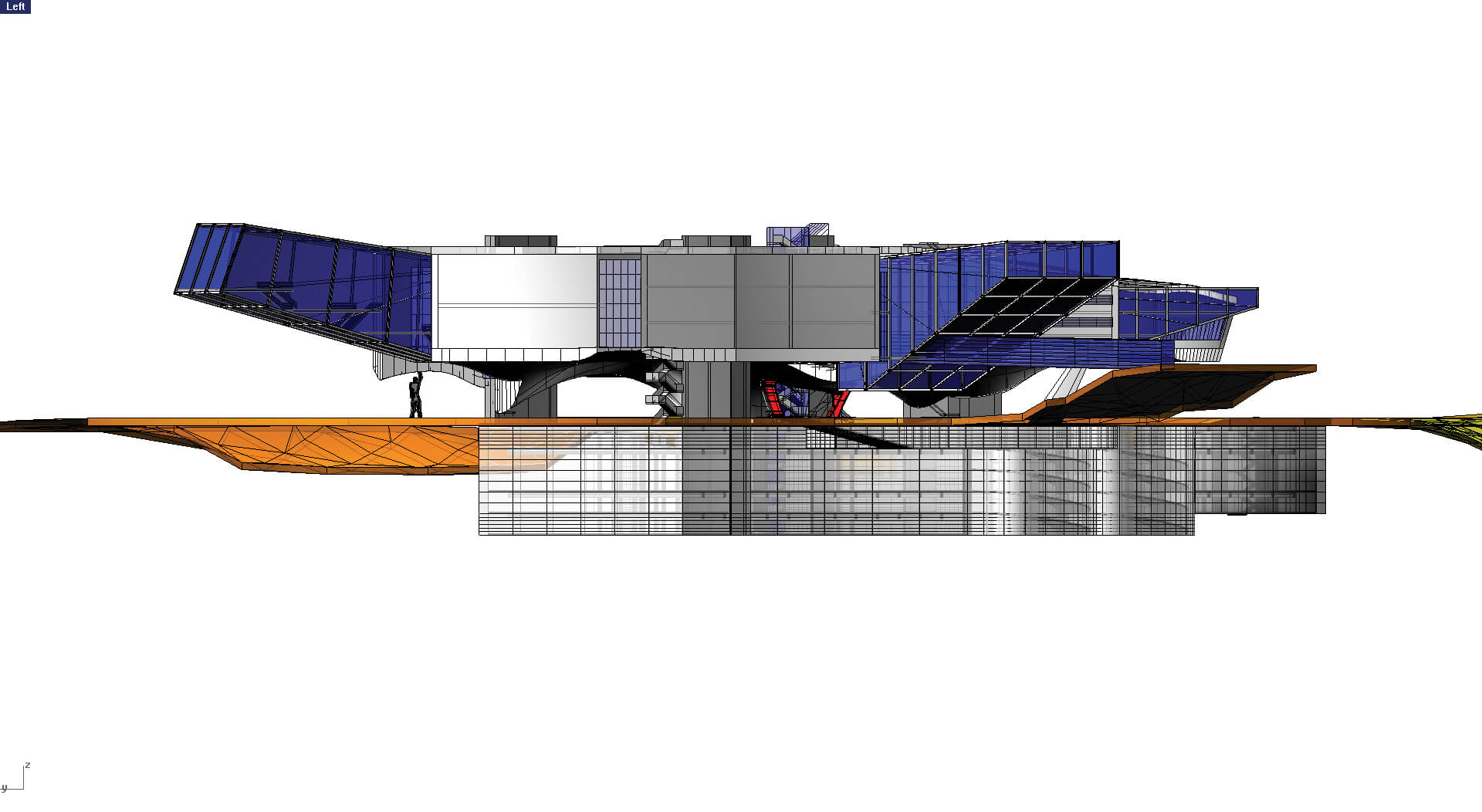

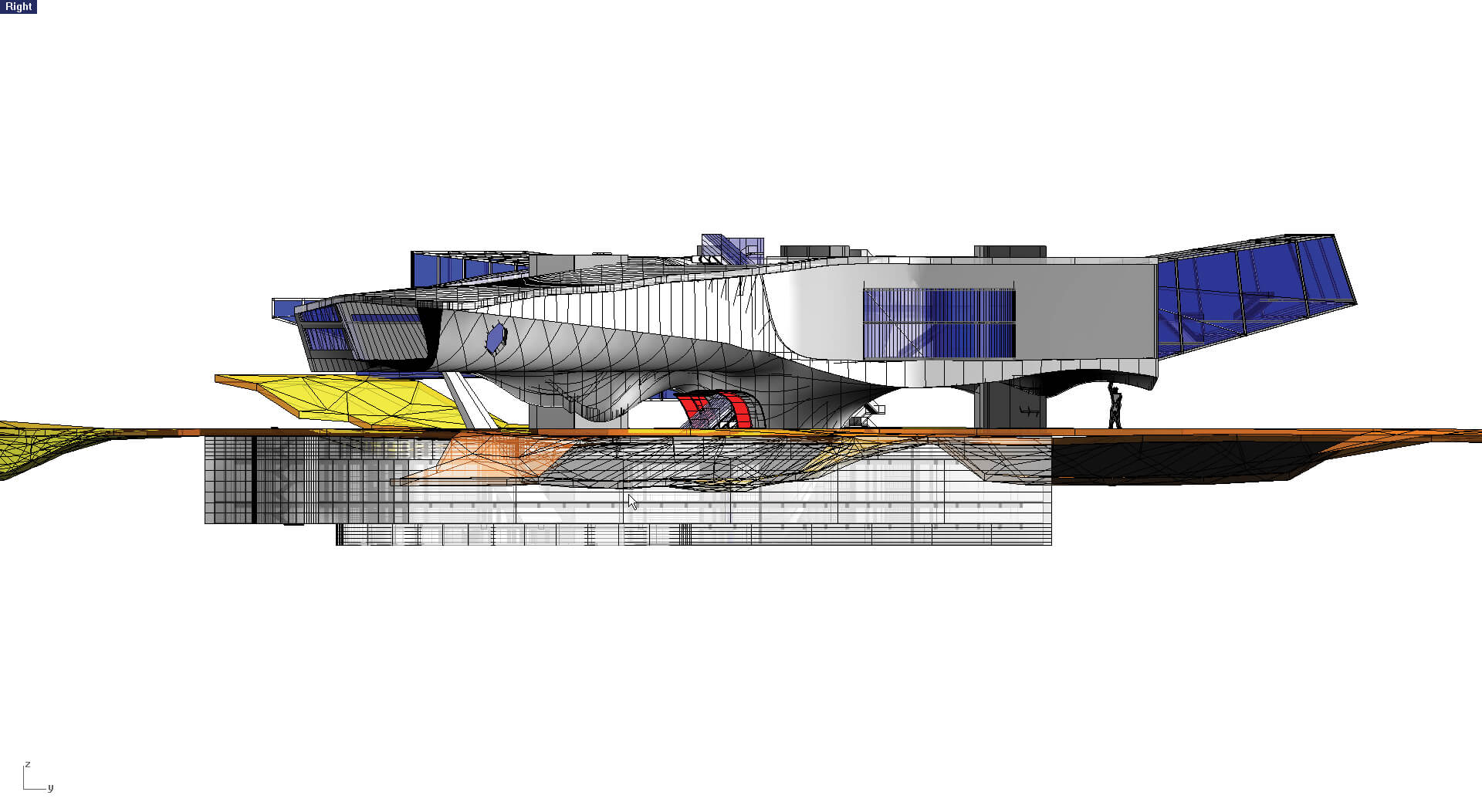

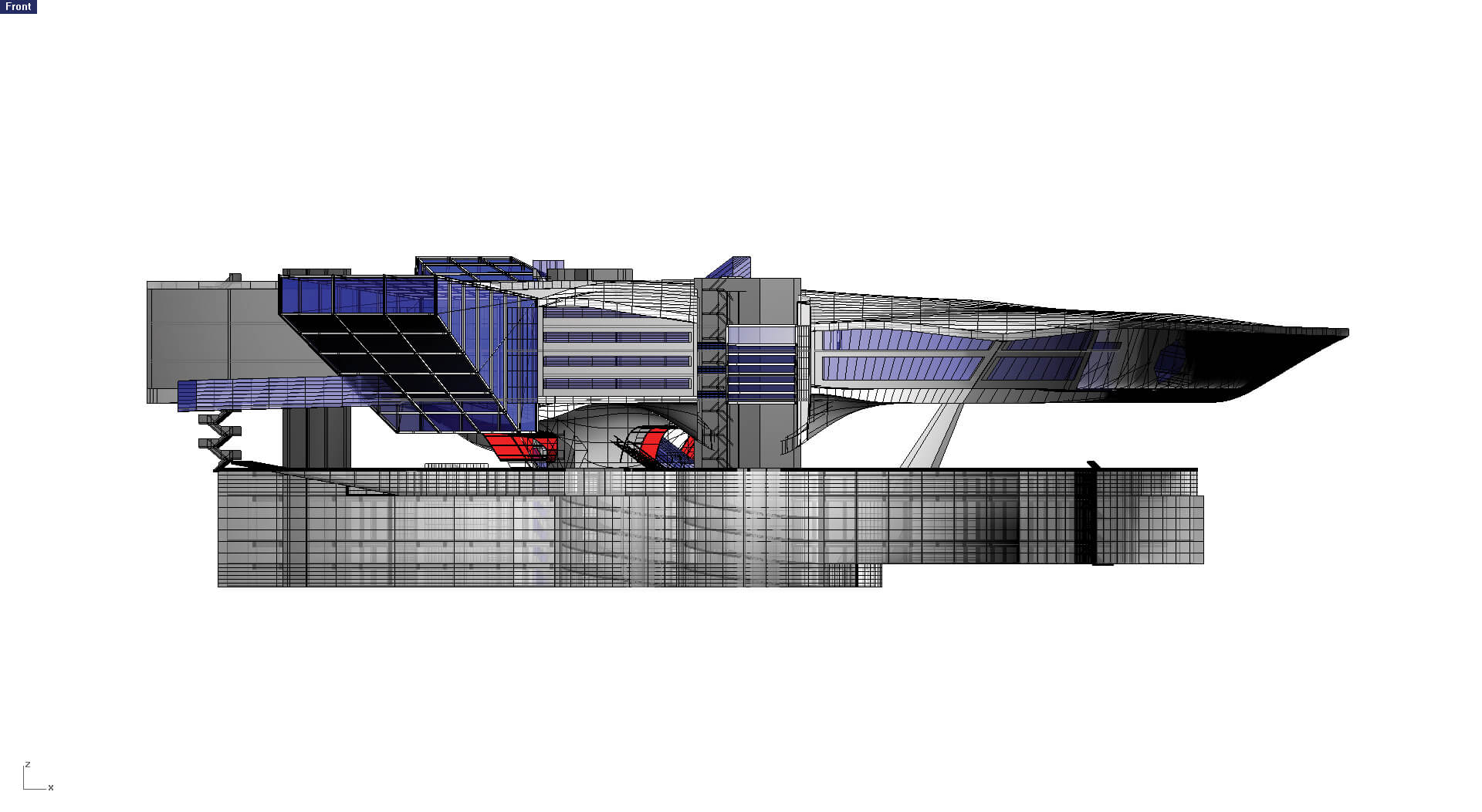

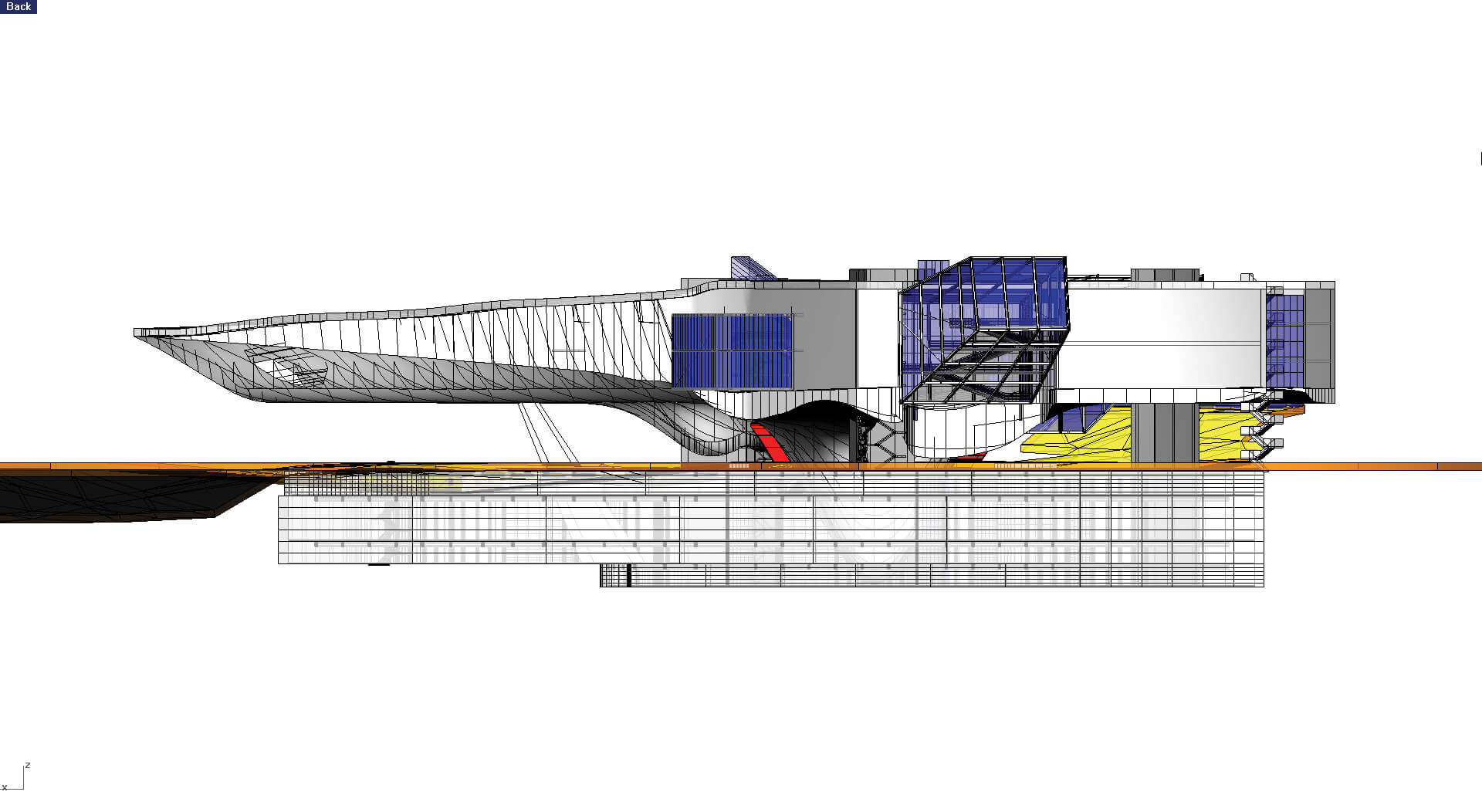

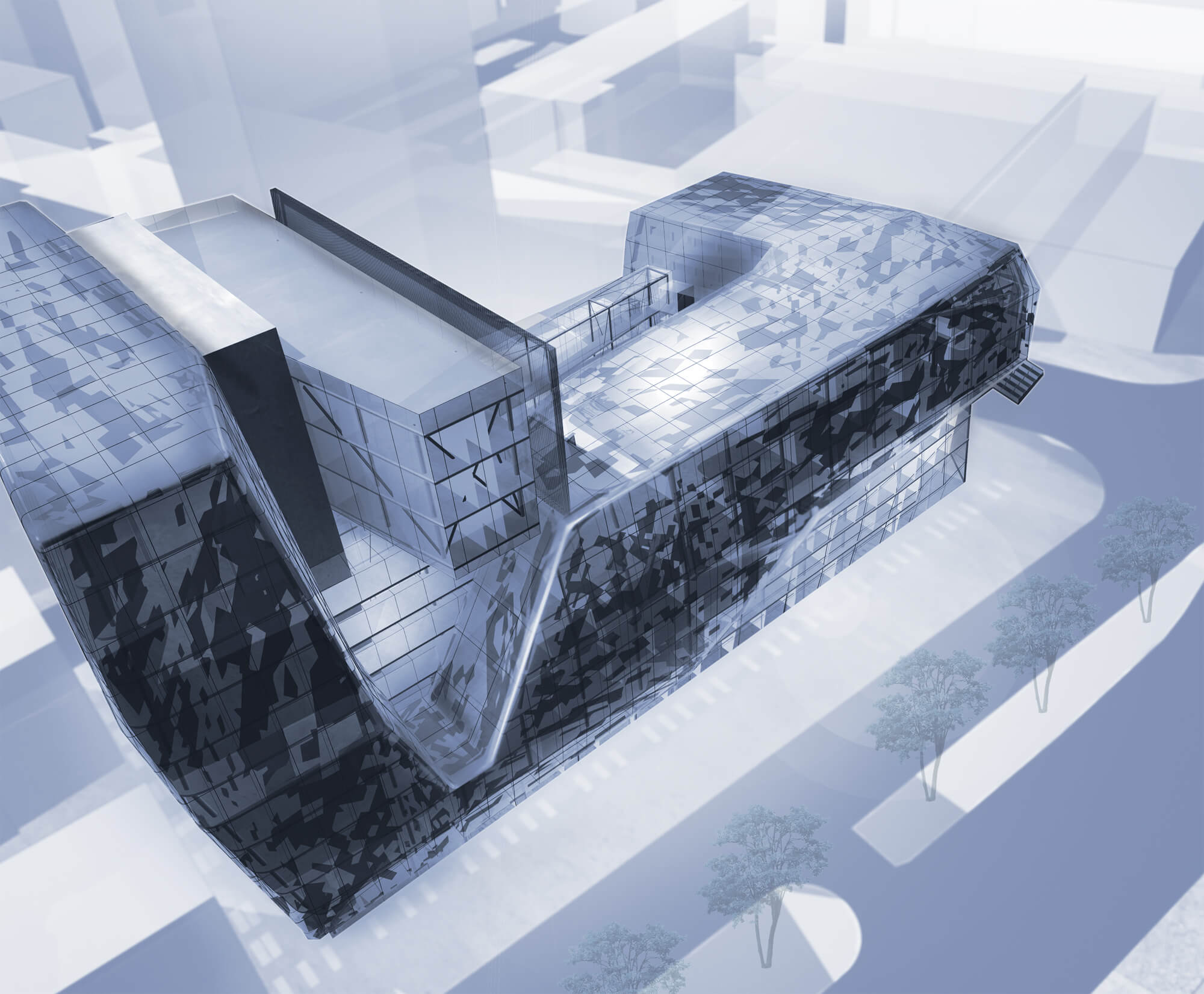

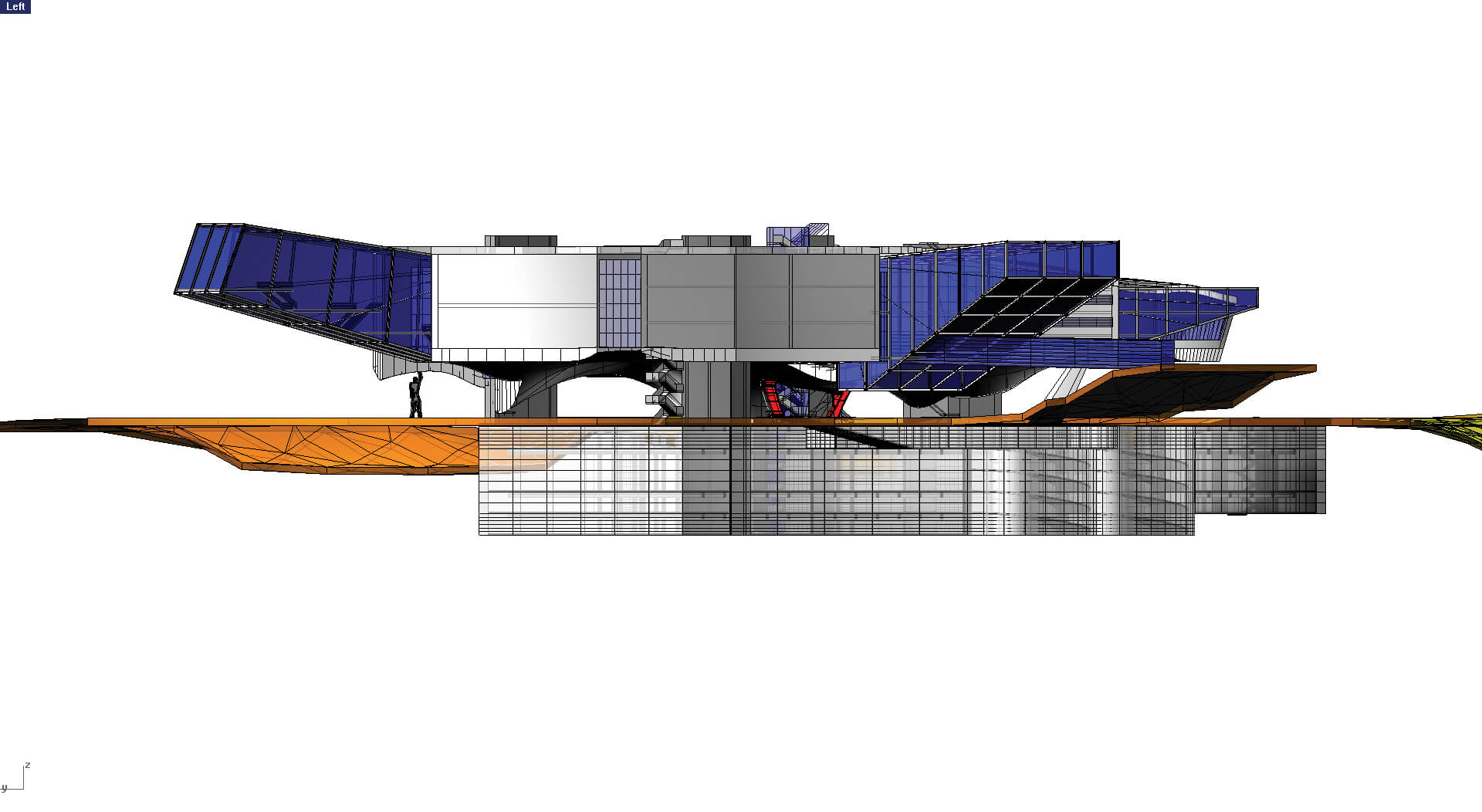

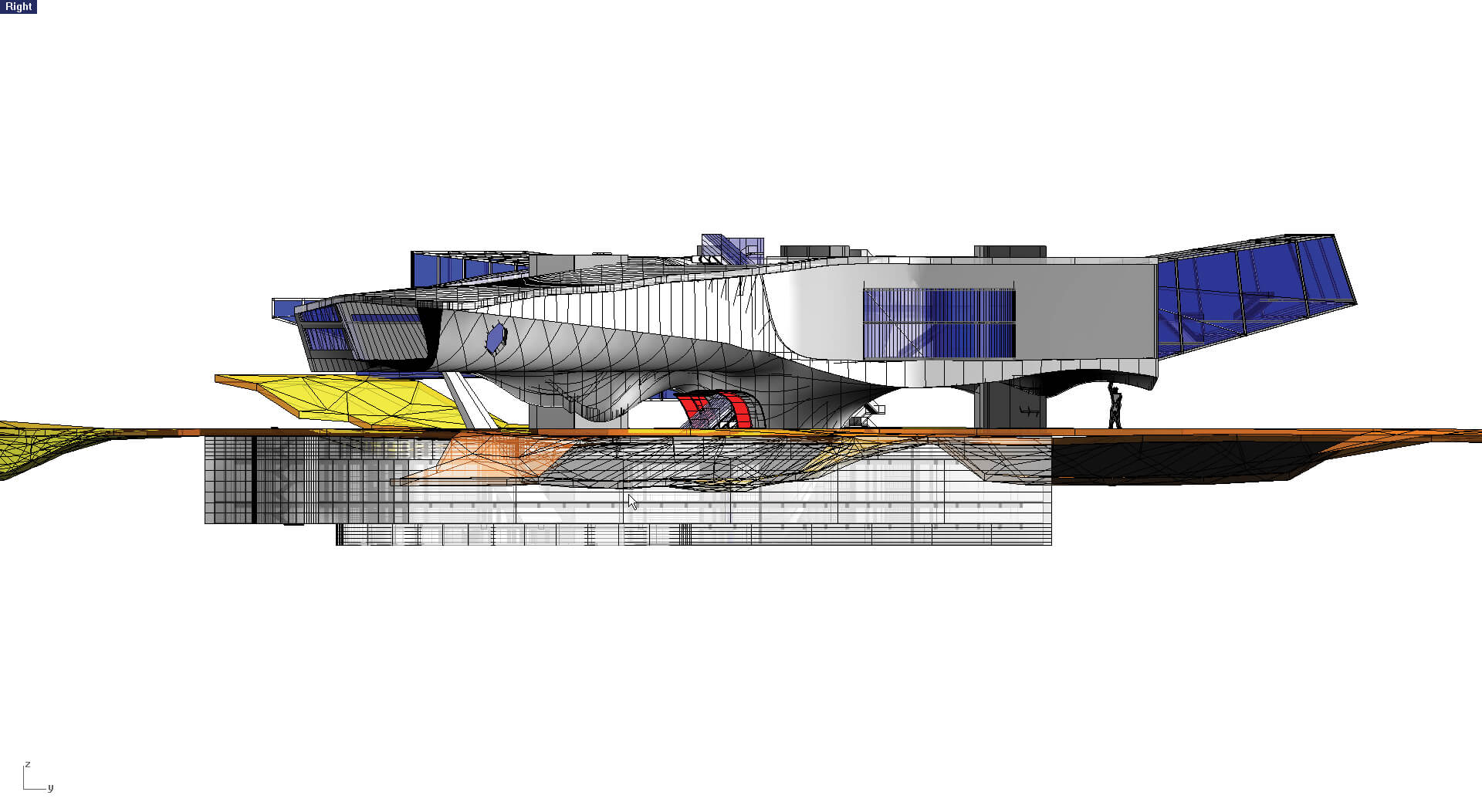

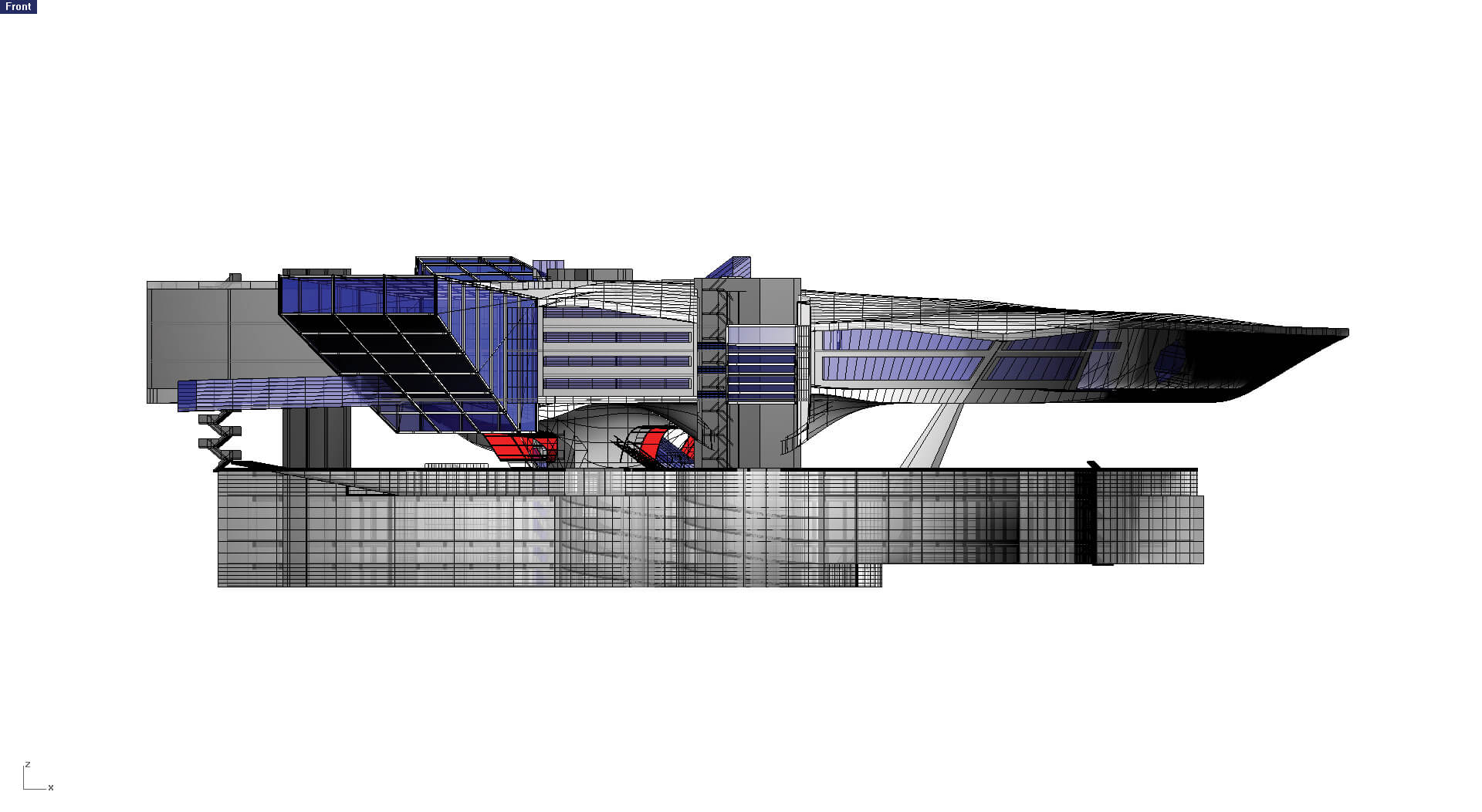

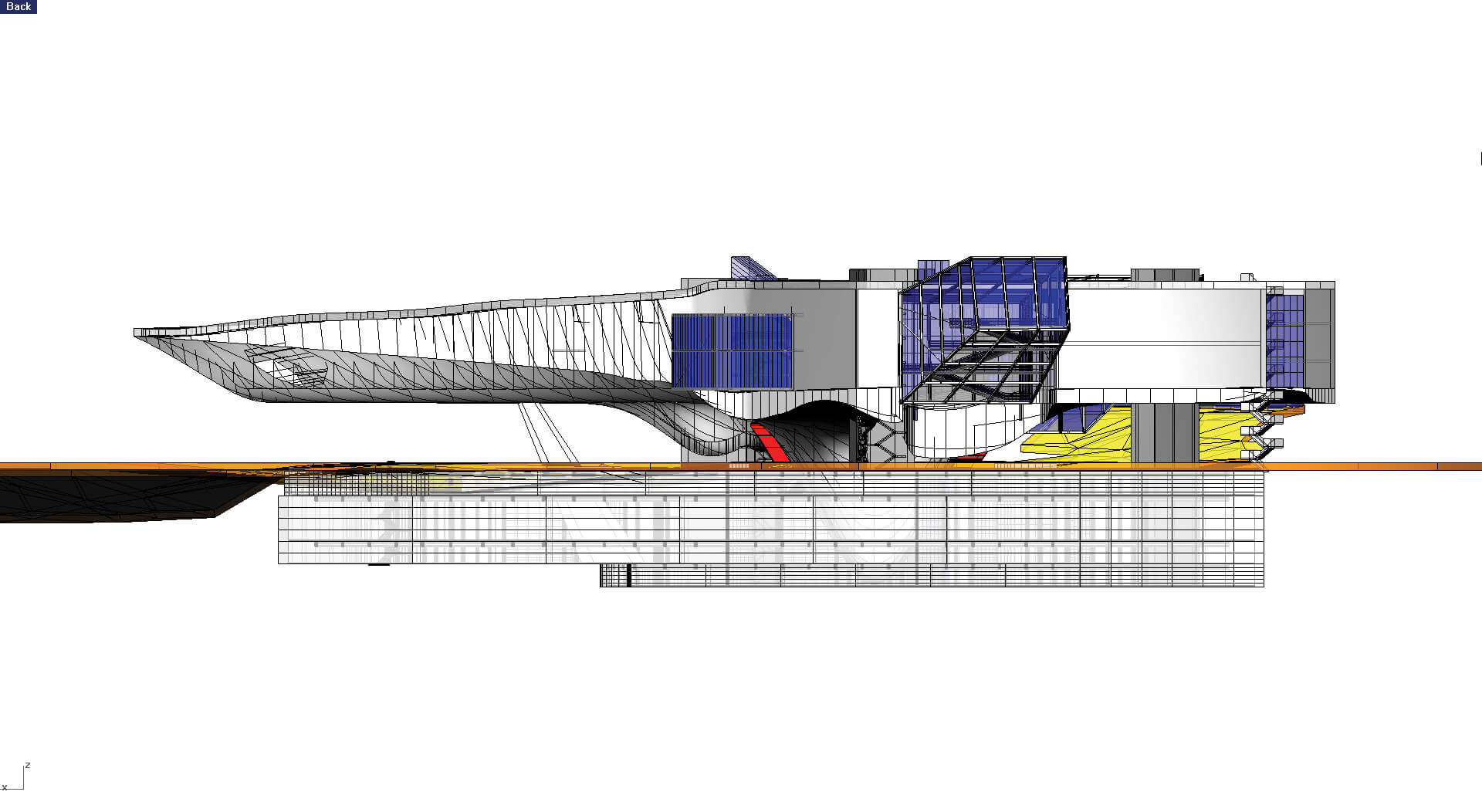

Am Stadtrand von Tartu verbindet das estnische Nationalmuseum eine Vielzahl individueller Elemente zu einem neuen, dynamischen Ganzen. Topografie, natürlich vorgegebene Linien und landschaftliche Elemente waren entscheidend für die Konzeption des Gebäudes. Die äußere Erscheinung tritt in ein dialogisches Verhältnis mit der Umgebung. Eine öffentlich zugängliche ebenerdige Passage beherbergt die gesamte ticketfreie Zone und stellt, rund um die Uhr zugänglich, einen Ort des öffentlichen Stadtgeschehens dar. Ein Raum der Begegnung, der intendiert, dass das Museum nicht abgekapselt, sondern als Ort Aufeinandertreffens wahrgenommen wird. Weit über die Wasseroberfläche hinausragend, treten im Obergeschoß die großen Ausstellungsräume am offensichtlichsten in direkte Kommunikation mit der unmittelbaren landschaftlichen Situation. Das Spiel mit der Wasseroberfläche ist eröffnet, der Faszination der spiegelnden Reflexion wird Raum gegeben. Eine netzartige Metallkonstruktion verbindet den großen Ausstellungsraum mit weiteren „Bausteinen“, in welchen temporäre Ausstellungen gezeigt werden sollen. Die vielfältigen Bauelemente des Museums werden durch das Dach zusammengehalten. In seiner ästhetischen Erscheinung – der architektonischen Bündelung dynamischer Kräfte und energetischer Felder – steht das estnische Nationalmuseum in der Tradition dekonstruktivistischer Architektur.

Ort: Tartu (Estland)

Baujahr: Wettbewerb 2005

Nutzfläche: ca. 20.000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Judith Schafelner, Florian Medicus

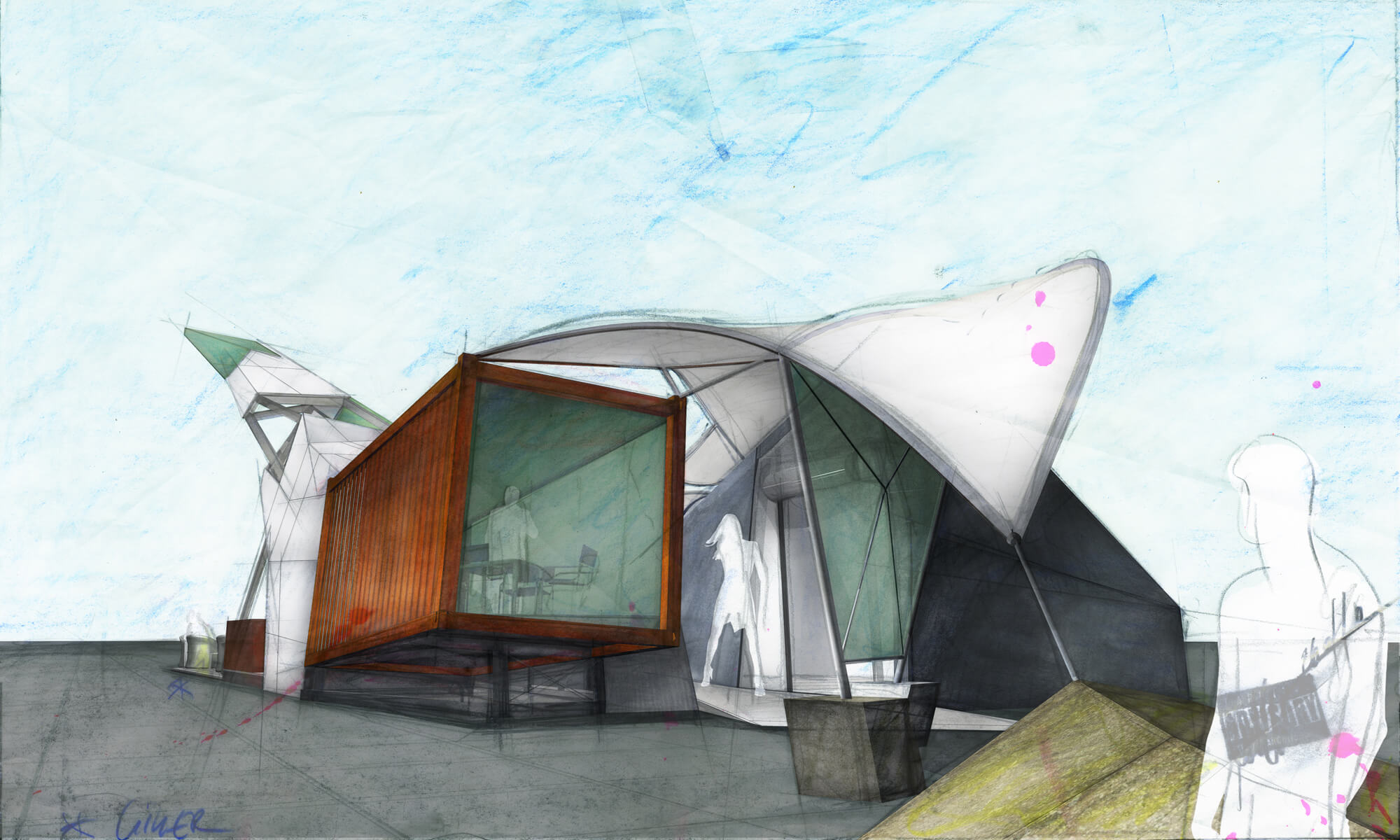

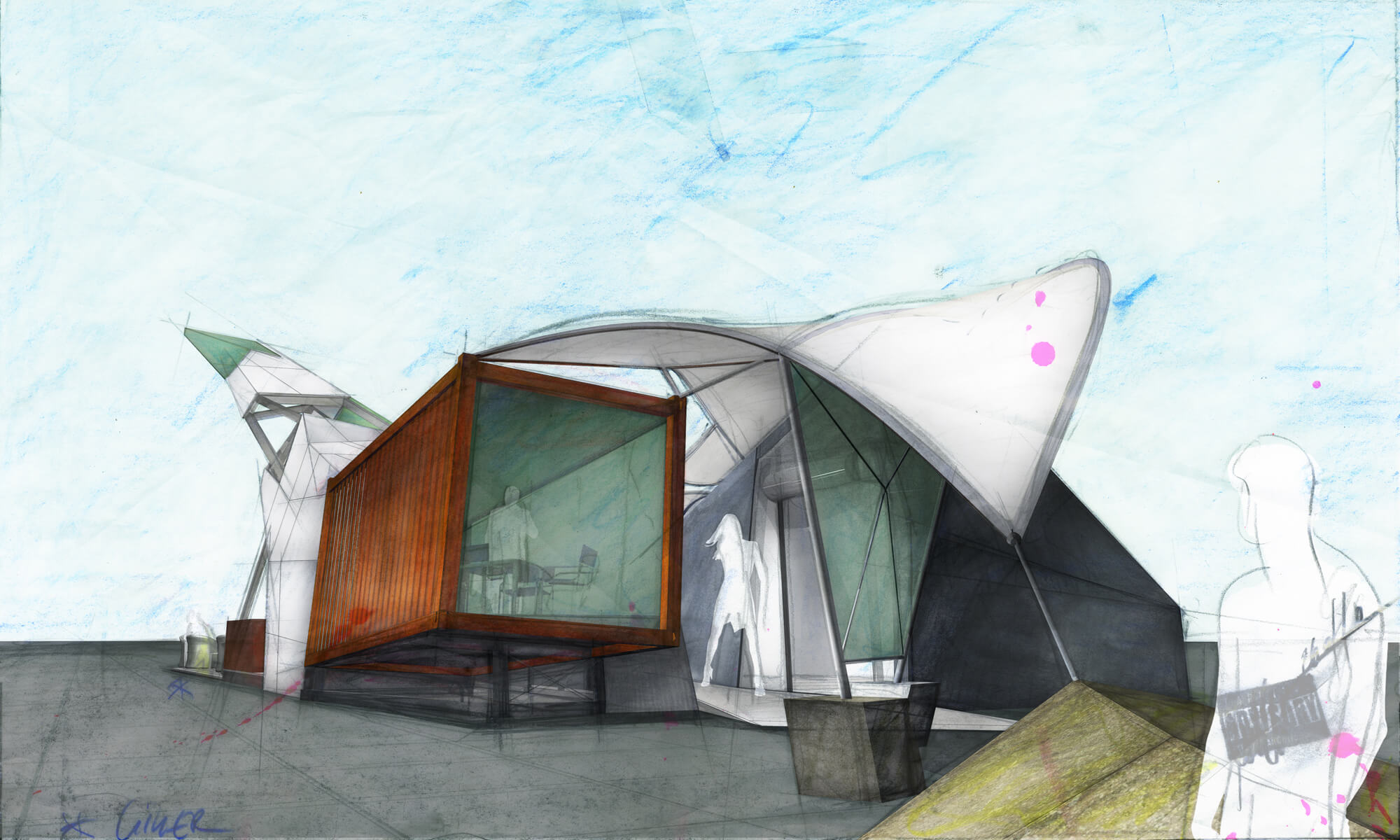

Eingebettet in den historischen Stadtkern von Kosice, Kulturhauptstadt 2013, fällt der neue Info-Point durch expressive Architektur sofort ins Auge. Formprägende Inspirationsquelle für den Entwurf war ein typischer Bleiguss – in Anlehnung an den traditionellen Brauch anlässlich des Jahreswechsels. Das Festhalten eines Moments, die Herrschaft des Zufalls, dem das Material für diesen Augenblick überlassen wurde, lässt Kräfteströme offensichtlich werden. Der Info-Point von Kosice verkörpert einen Prozess – konkret das produktive Wechselspiel, das unaufhörlich zwischen Gesellschaft und Kultur stattfindet. Die dynamische Form des Ergebnisses repräsentiert eine Momentaufnahme, die jedoch präzise den funktionalen und städtebaulichen Anforderungen vor Ort angepasst wurde. Zwei Hauptvolumina von gegensätzlicher Gestalt konstituieren das Gebäude. Zunächst ein massiver Gebäudeteil, der trotz geringer Höhe voluminös wirkt. In diesem Bereich sind Ausstellungsflächen sowie Sanitärbereiche angesiedelt. Das zweite, höhere und schlankere Volumen dagegen wirkt durch die auskragende Konstruktion fragil und dennoch spannungsgeladen. Der daraus entstehende Vorsprung funktioniert als schattenspendendes Sonnendach und setzt zugleich als signifikantes Zeichen der Kulturhauptstadt auf assoziative Wiedererkennung. Hier befindet sich der Hauptinformationspunkt, an dem man über Aktivitäten und kulturelle Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten wird. Neben dem dort angesiedelten Aufenthaltsraum, der den BesucherInnen genügend Platz zum Verweilen bietet, befindet sich dort auch der Presseraum. Komplettiert wird die Loungezone durch eine Bar, an der Getränke und kleine Speisen offeriert werden. Die beiden Hauptvolumina sind durch einen rund um die Uhr zugänglichen Gehweg verbunden, wodurch der Pavillon Teil des öffentlichen Stadtgeschehens wird.

Ort: Kosice (Slowakei)

Baujahr: Entwurf 2010

Nutzfläche: 96,6m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

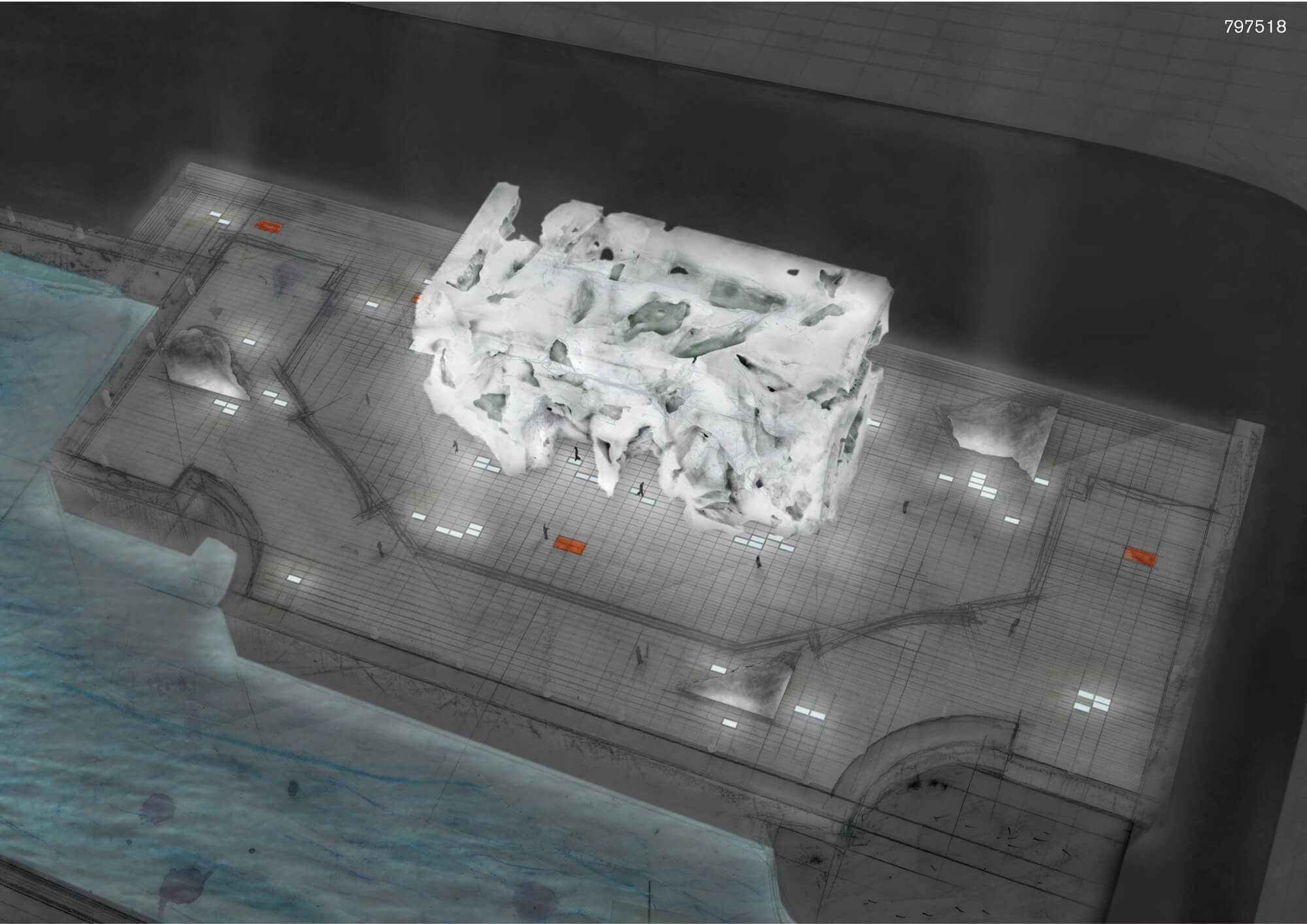

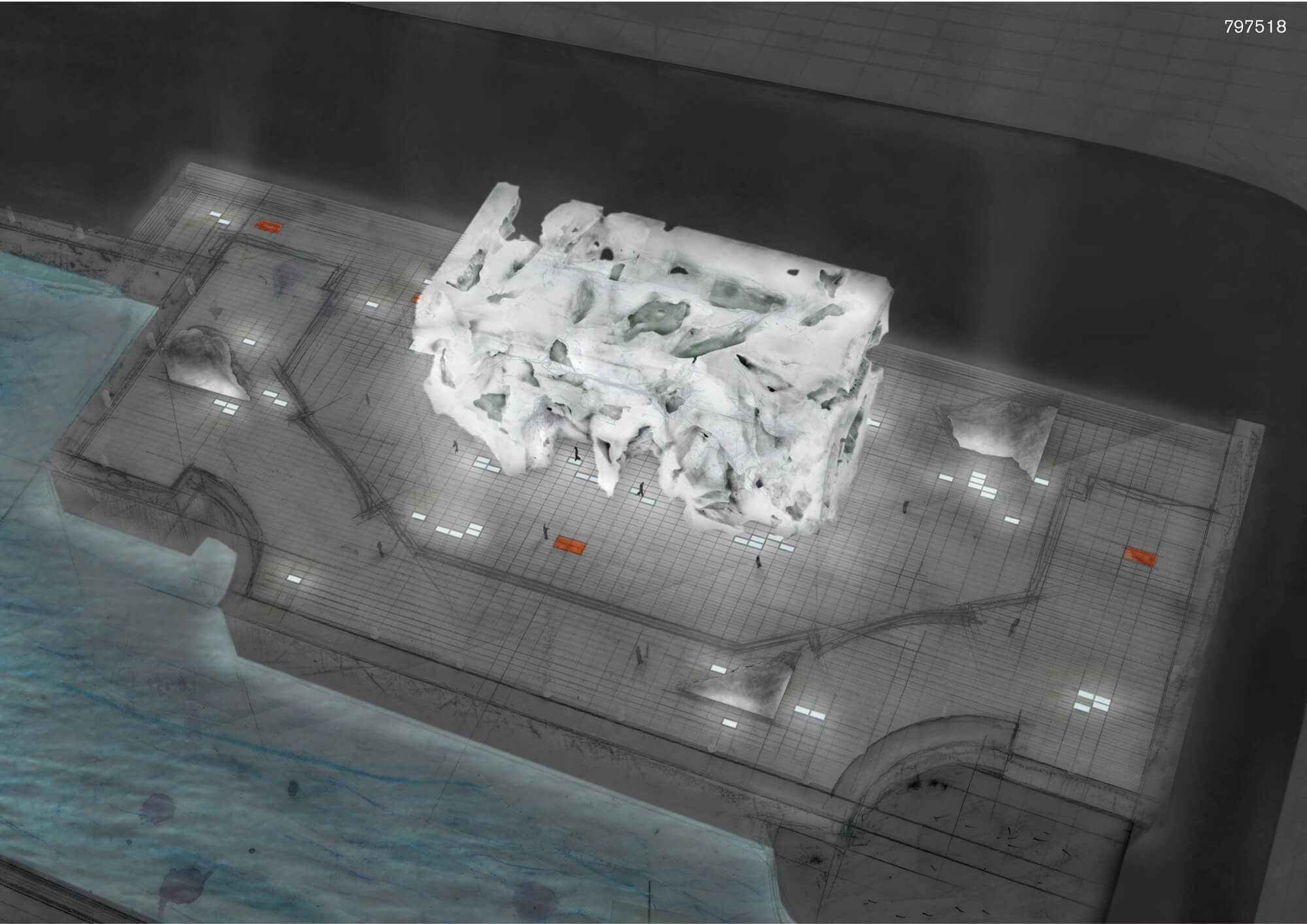

Das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal verkörpert eine neu geschaffene Entität – eine Einheit, die durch den historischen Transformationsprozess zwar in ständiger Veränderung begriffen ist, jedoch stets in einem größeren Ganzen verbunden bleibt. Die durchlässige Struktur des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin erinnert an Vergangenes und macht seine Besucher gleichzeitig zum Teil des gegenwärtigen Geschehens. Die ursprüngliche Massivität der Form ist durch die Porosität nur noch zu erahnen – als hätte sich die Zeit selbst in den Betonkubus eingeschrieben und historische Ereignisse in Form von Abdrücken hinterlassen. Ganz im Sinne des zeitlichen Prozesses soll das Bauwerk weitestmöglich sich selbst überlassen werden, altern dürfen und den Zahn der Zeit in sein Erscheinungsbild aufnehmen. Dementsprechend löst das Denkmal Grenzen zwischen Monument, Umgebung und BesucherInnen auf. Der verwendete transluzente Sichtbeton, ein Ergebnis jahrelanger Materialforschungsarbeit, ist Sinnbild für die jahrzehntelange Trennung von Ost und West durch die Berliner Mauer, welcher das Monument gedenkt. Spotlights im Sockel tauchen das Denkmal in verschiedenste Farbstimmungen

Ort: Berlin (Deutschland)

Baujahr: Wettbewerb 2008

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

Der Ursprung unseres Geldes geht auf den Tausch von Edelmetallen gegen Waren zurück. Gold ist die Basis unseres Papiergeldes, welches vermutlich um das Jahr 1000 in China erfunden, aber bereits 1402 wieder abgeschafft wurde, da die Kaiser oft viel mehr Papiergeld drucken ließen, als ein Gold-Gegenwert in ihrem Besitz gewesen wäre. Heute haben wir ein Finanzsystem, das, wie bereits im alten China, auf Schuld aufgebaut ist. Eine Schuld, die bestmöglich nicht beglichen werden soll. Tatsächlich belaufen sich die täglichen Devisengeschäfte auf ungefähr USD 3.000 Mrd., dem eine Menge von (nur) rund 160.000 Tonnen an weltweiten Goldreserven gegenübersteht. Das entspricht einem Volumen von rund 8.000 m³, also einem Würfel mit rund 20 m. Um diesen erschreckenden und gleichermaßen faszinierenden Zustand zu visualisieren, wurde eine dem Inhalt entsprechende Form erfunden: Ein Nugget mit einem Volumen von 8.000 m³. Nachdem die Deutsche Bank einer Visualisierung des Nuggets vor ihrem Hauptquartier in Frankfurt am Main nicht zugestimmt hatte, sollte der öffentliche Platz vor der österreichischen Nationalbank in Wien herhalten, um auf das merk- und denkwürdige Missverhältnis zwischen realen Werten und aufgeblasenen Finanzmärkten hinzuweisen.

Ort: Otto-Wagner-Platz (Ostarrichipark), 1090 Wien

Planung: 2011 – Volumen: 8000m³

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich

Spaces of Spaces übersetzt das Potenzial des urbanen Kulminationsorts Schwedenplatz in eine städtebaulichen Vision. Flankiert von den Häusern der Inneren Stadt und vom Donaukanal durch eine mehrspurige Straße getrennt, befindet sich der Schwedenplatz inmitten eines Geflechts städtischer Bewegungsachsen. Space of Spaces sieht drei maßgebliche Schritte vor, mittels derer eine umfassende Neugestaltung des Schwedenplatzes erreicht werden soll. Zunächst soll der motorisierte Individualverkehr durch einen Tunnel vom Schwedenplatz ferngehalten werden. Dadurch rückt der Schwedenplatz direkt bis zum Donaukanal. Dies ermöglicht die Entstehung eines Boulevards am Wasser und damit einhergehend eine erhebliche Steigerung der Platzqualität. Der zweite Schritt sieht ein räumliches Konstrukt über die ganze Fläche vor, die sich dadurch in die dritte Dimension auffaltet und auf verschiedenste Kräfte und Bedingungen der gegenwärtigen Situation reagiert. Über den Donaukanal hinweg werden die beiden angrenzenden Stadtteile, der erste und zweite Wiener Gemeindebezirk, zu einer neuen Einheit zusammengefasst. In einem dritten Schritt werden an strategisch wichtigen Punkten Baukörper eingeschrieben. Das Hauptgebäude Space of Spaces versteht sich primär als Zentrum für Architektur und Urbanismus und fungiert zusätzlich als dreidimensionaler Verteiler umgebendender Bewegungsströme. Dies meint auch die Zusammenführung der Verkehrsebenen der Stadt: U-Bahn, Twin City Liner, Autoverkehr mit Parkgarage, Radfahrer sowie Fußgänger. Damit einhergehend erfährt der öffentliche Raum eine umgehende Erweiterung. Space of Spaces folgt in seinen Intentionen der Idee eines Flaggschiffs.

Ort: Schwedenplatz, 1010 Wien

Baujahr: Entwurf 2005

Nutzfläche: 30 000m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl mit Florian Medicus (Städtebau)