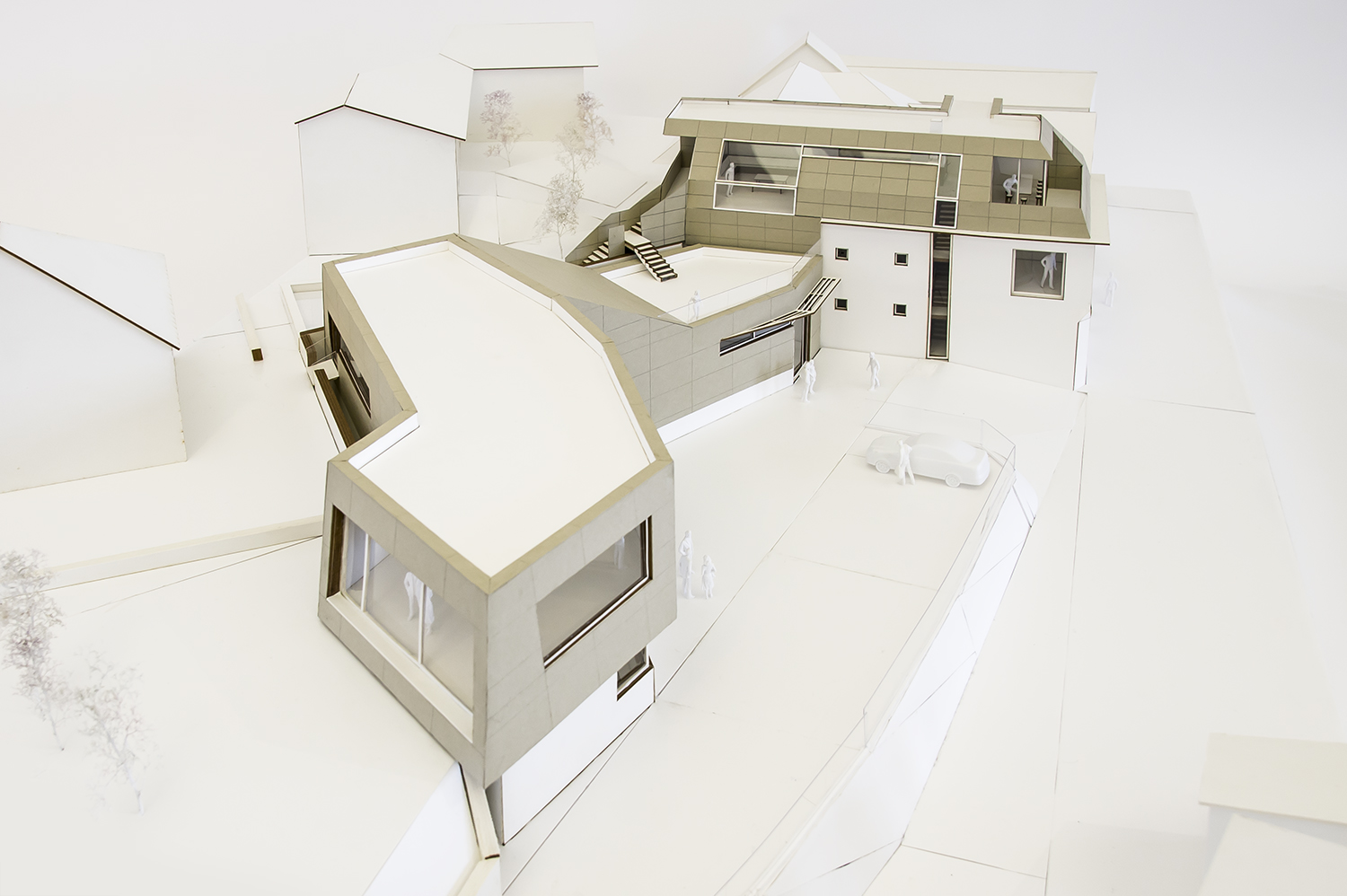

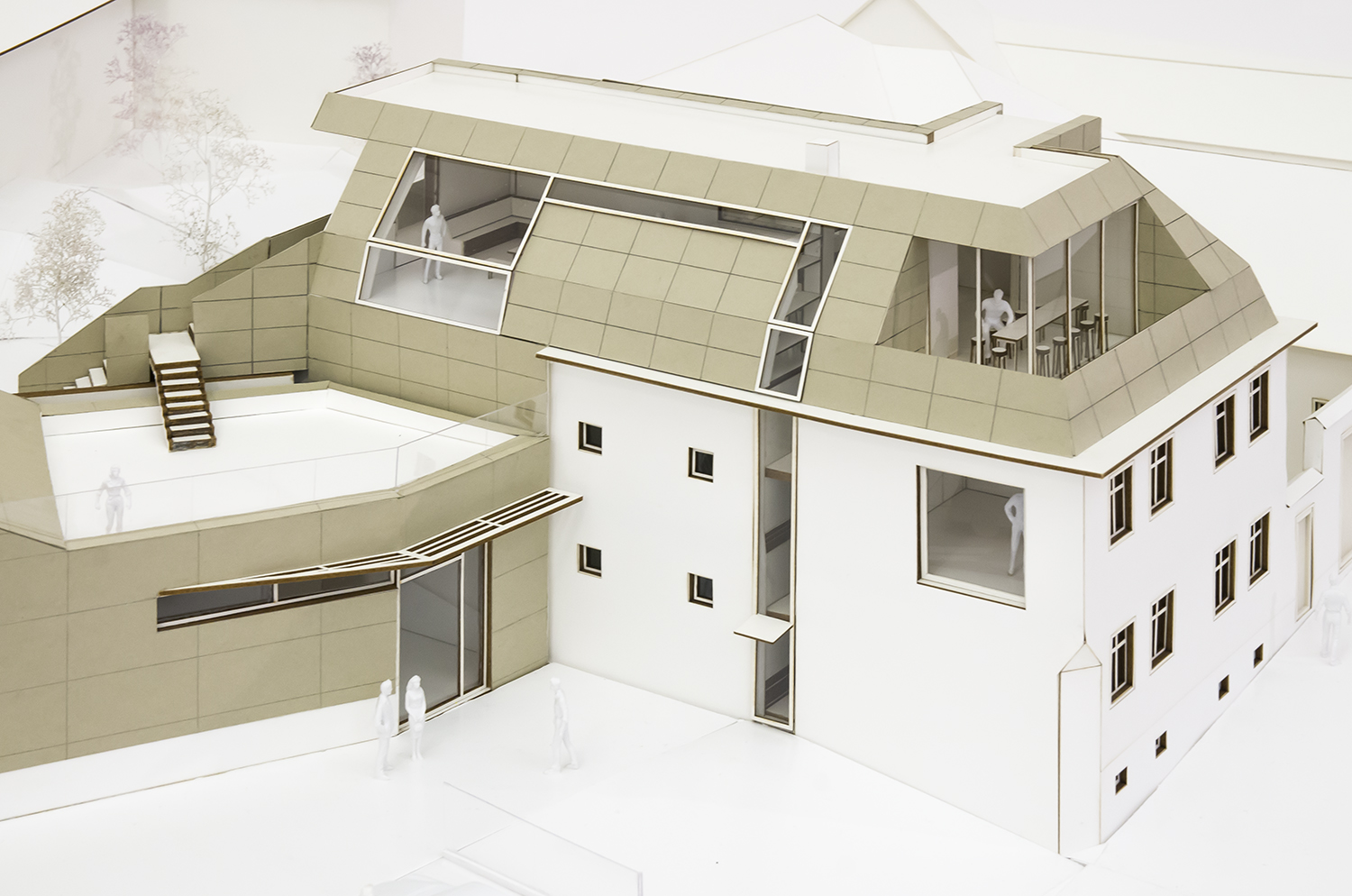

Im Stammhaus war das erste Haus der Familie Dockner und steht nun im Zentrum neuer Überlegungen. Von Baumeister Göbl in den 50er-Jahren geplant und errichtet, bietet die massive und gut fundierte Struktur viele Möglichkeiten der Revitalisierung und Erweiterung.

Die Anforderungen an die Planung waren eine barrierefreie Erschließung aller Geschoße, die Optimierung der Nutzflächen und eine Attraktivierung des Gesamterscheinungsbildes. In der Mitte des Hauses, wo bereits eine alte Holzstiege vorhanden war, wurde eine neue, großzügig dimensionierte Erschließungszone eingeführt. Diese bildet sich gestalterisch im Baukörper ab, ist von beiden Seiten von außen betretbar und nimmt eine Stiegen- und eine Liftanlage auf. Dieser Vertikal-Verteiler wird auch über die vorhandene Traufe in Form eines weit ausladenden Gesimses geführt und dadurch auch das zukünftige Dachgeschoss barrierefrei erschlossen. Das bestehende Dach wird entfernt und auf der Decke über dem 1. Obergeschoß ein neues Dachgeschoß errichtet. Dieses Penthouse, das sich formal, wie auch der Lift-Turm an das Weinzentrum anlehnt, bietet weitere 100 m² Nutzfläche und damit den gewünschten zusätzlichen, hochwertigen Raum. Zwei Terrassen sind als Erweiterung dieses offenen Raums in seiner Längsrichtung konzipiert und mit unterschiedlichen Qualitäten ausgestattet. Die eine ist sehr privat angelegt und bietet Rückzugsmöglichkeiten in Richtung Garten, die andere versteht sich als Vorsetzung des Kostraumes in Form einer Bar und markiert den höchsten und damit prominentesten Punkt des Dockner-Ensembles an der Straße.

Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielschichtig und werden in den nächsten Planungsschritten noch präzisiert: Von Mitarbeiterwohnungen bis Top-Verkostungs- und kulinarischen Veranstaltungen mit Göttweig-Blick ist alles möglich.

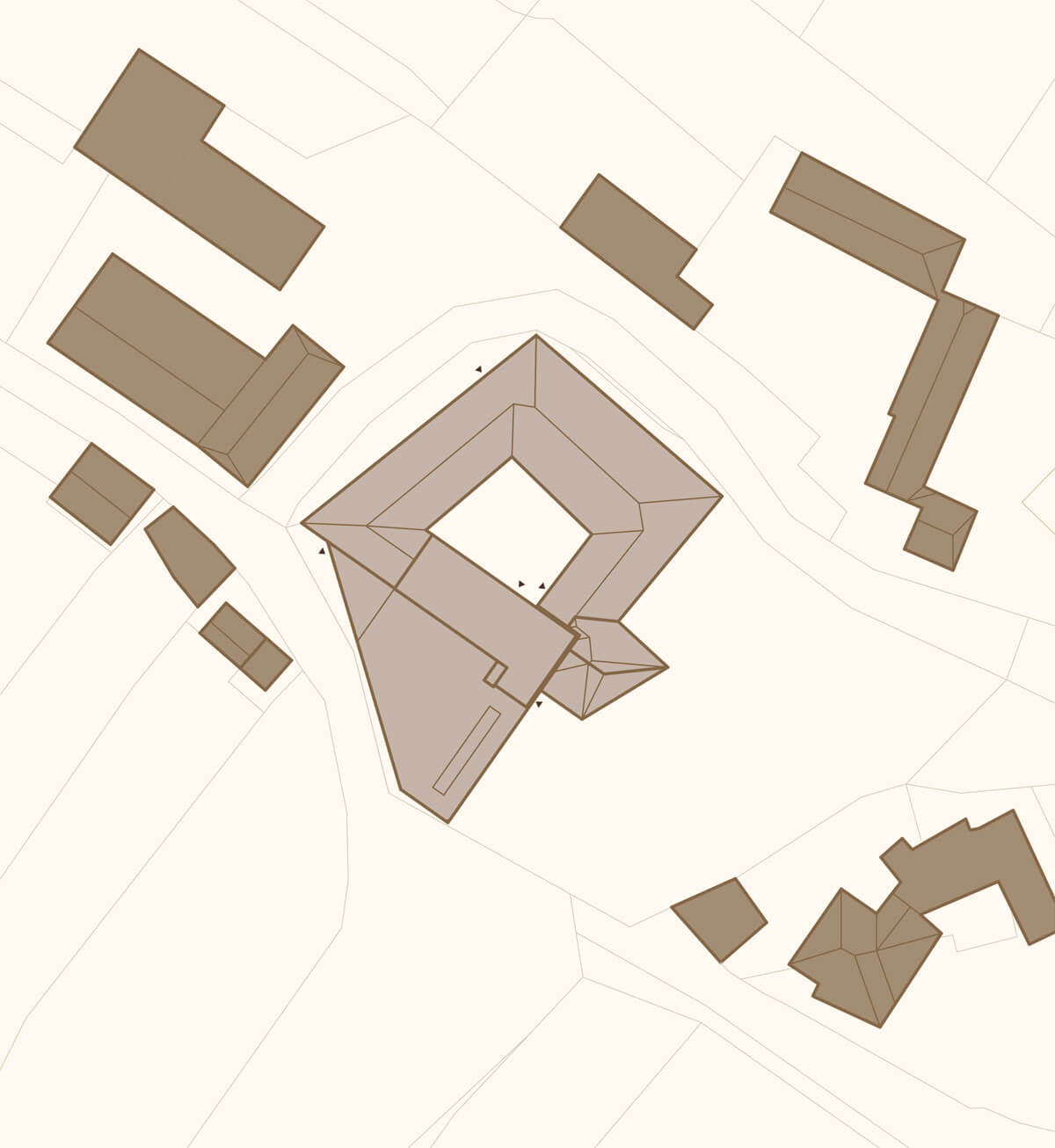

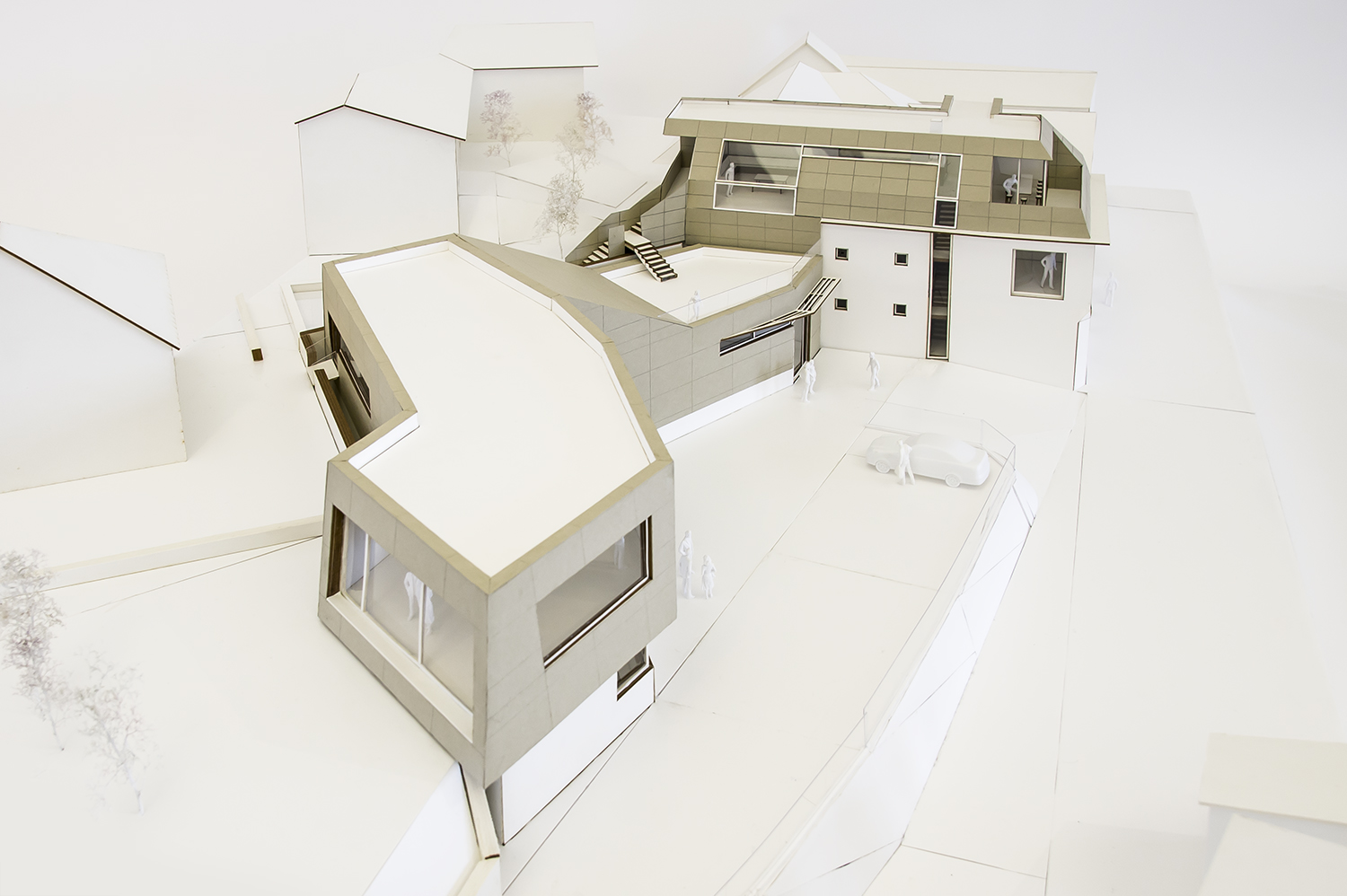

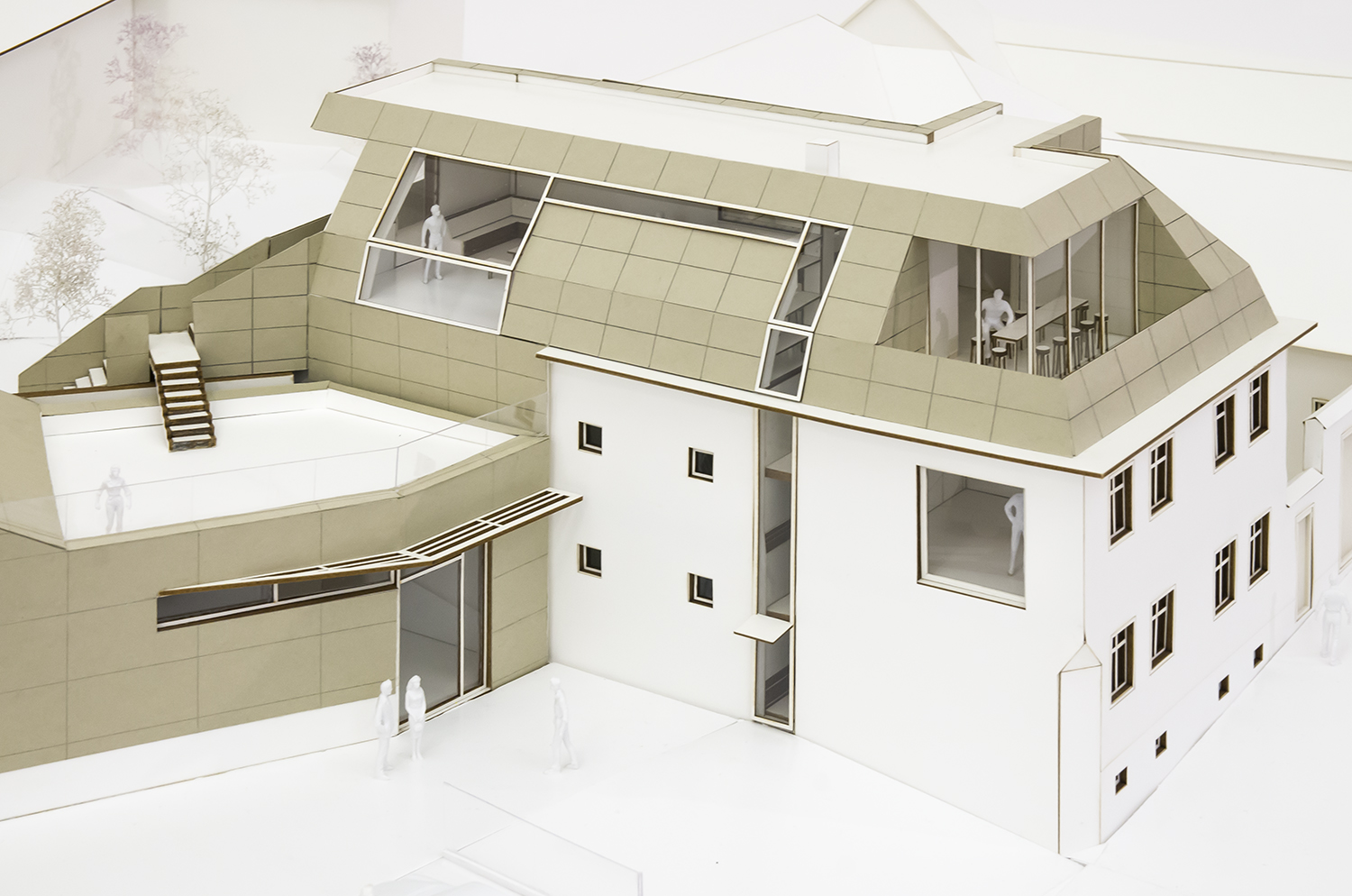

Lageplan

Lageplan

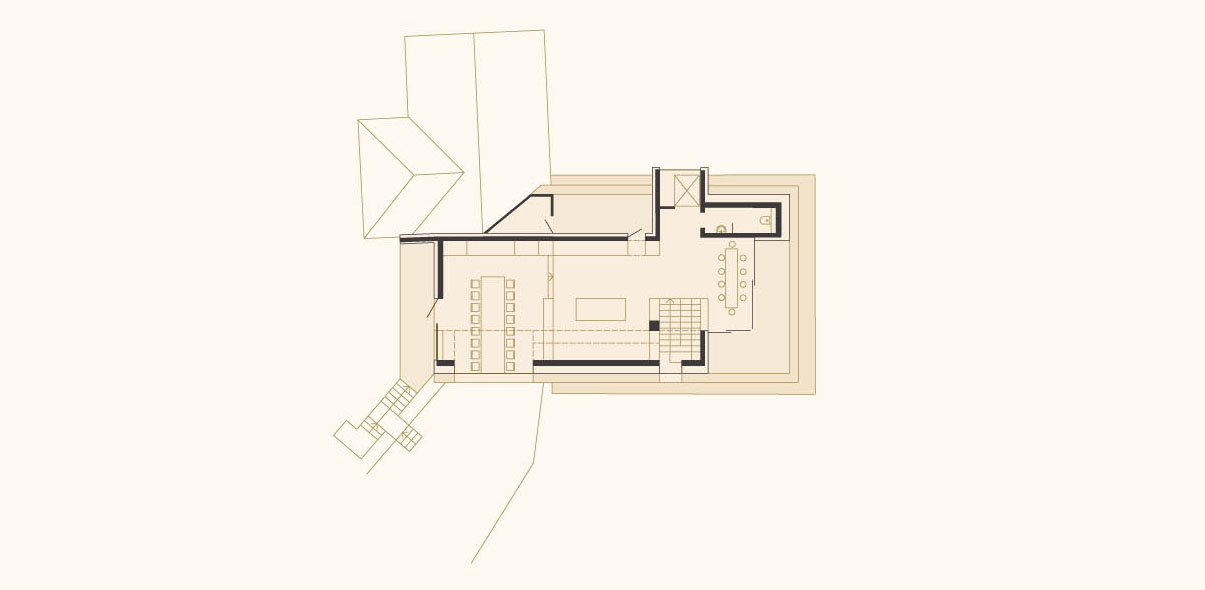

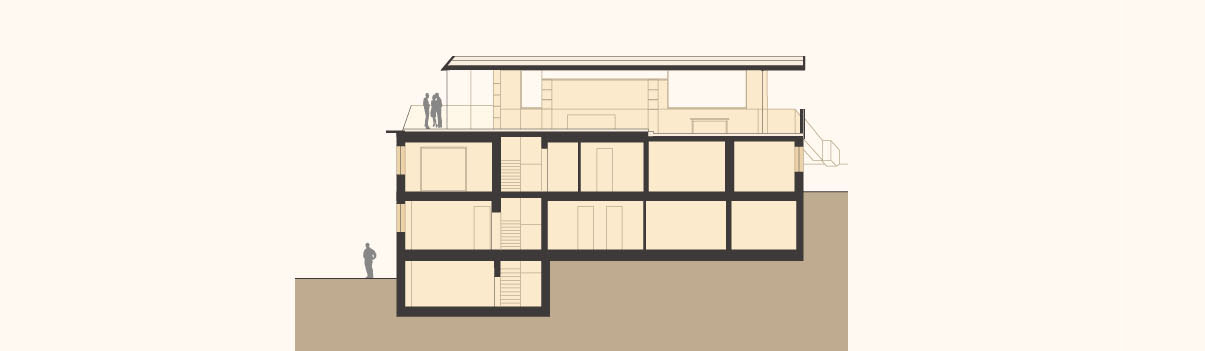

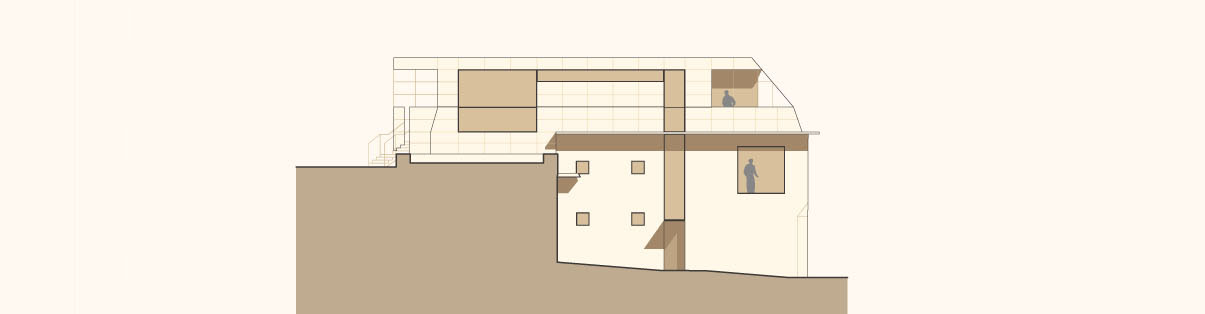

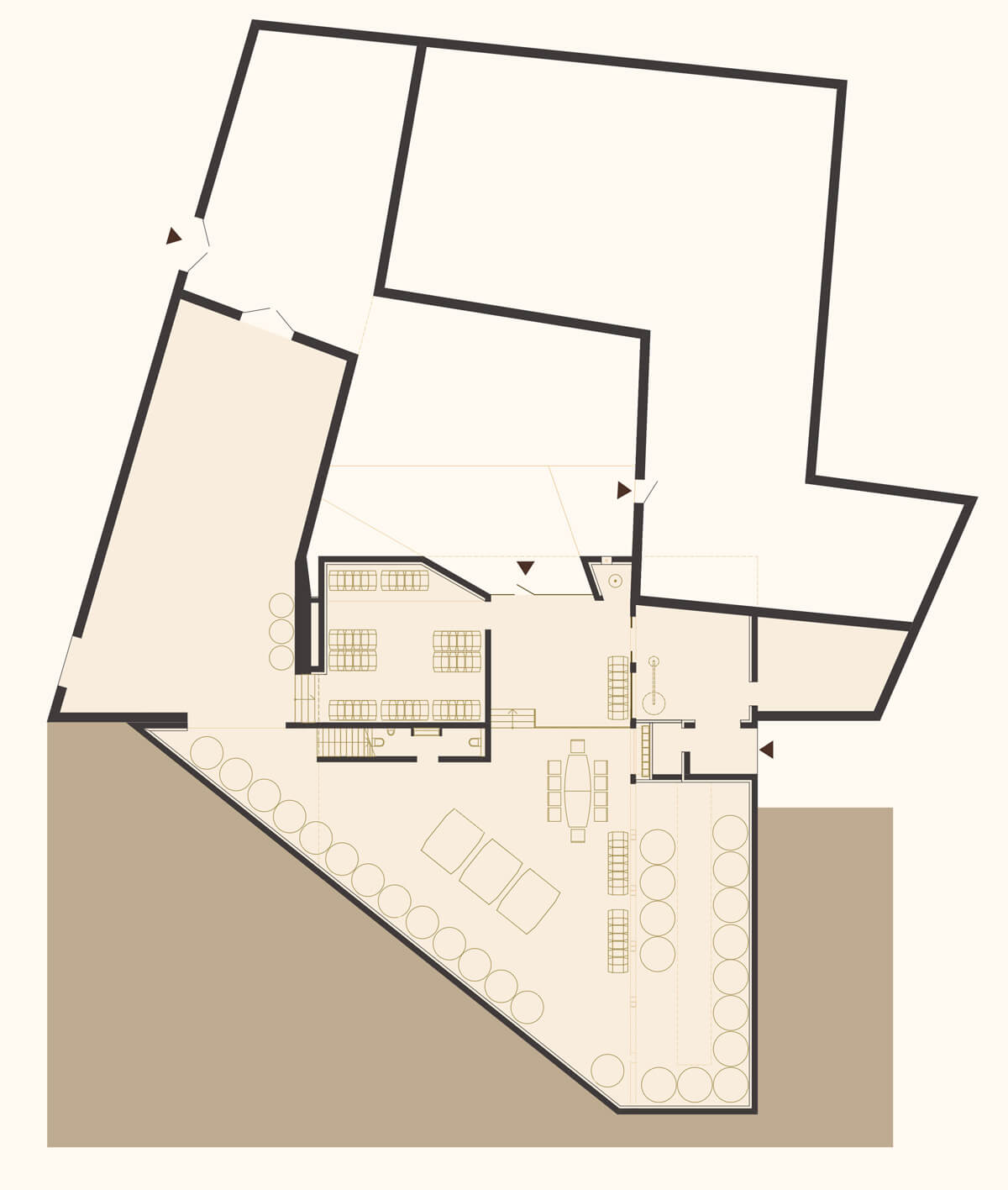

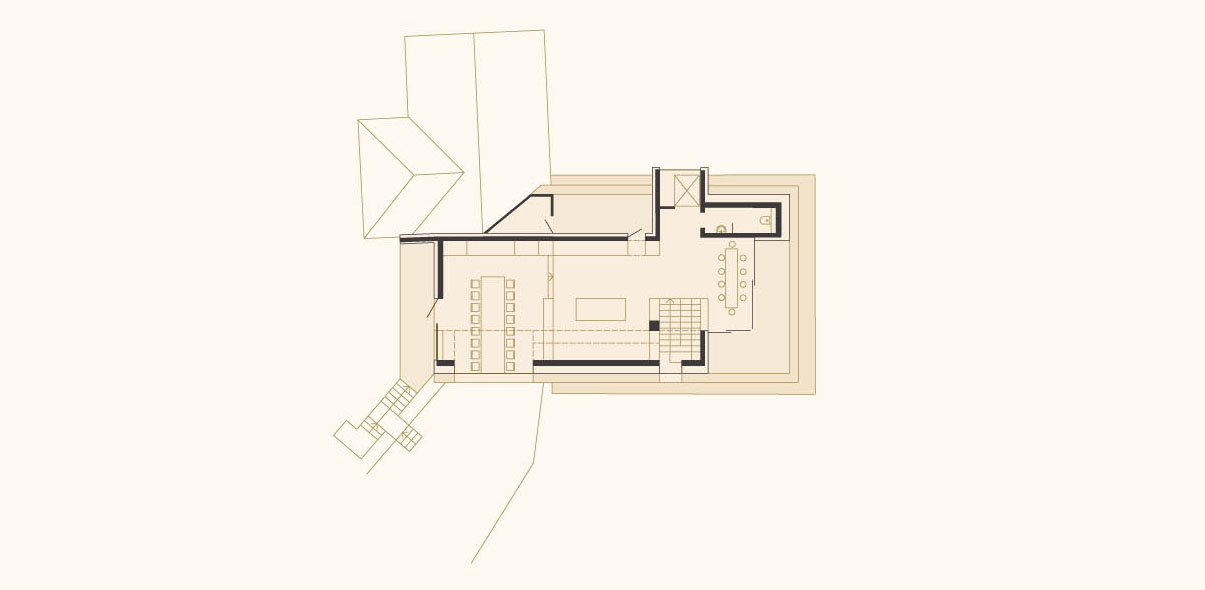

Grundriss Penthaus

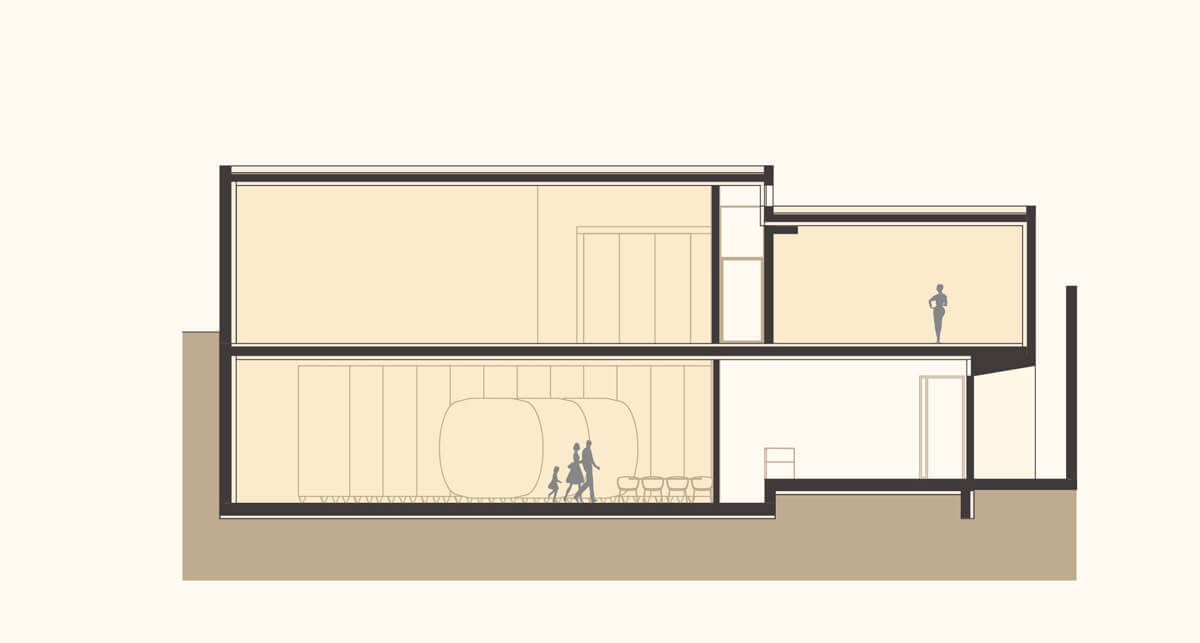

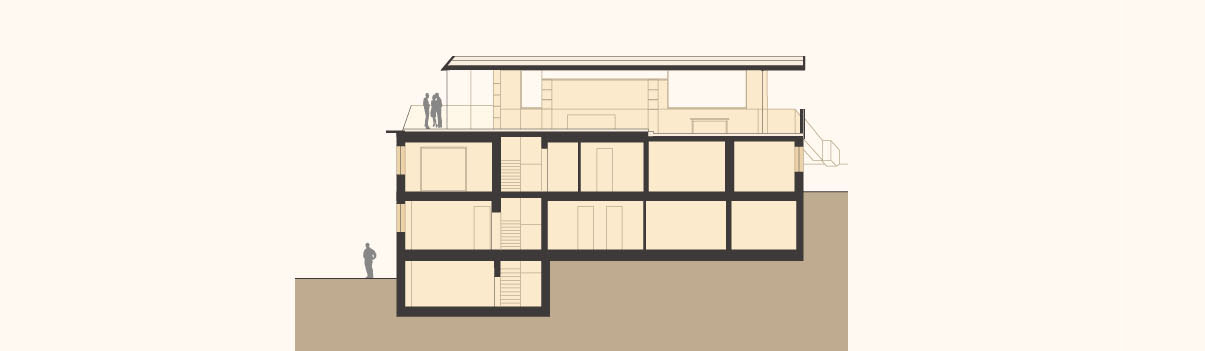

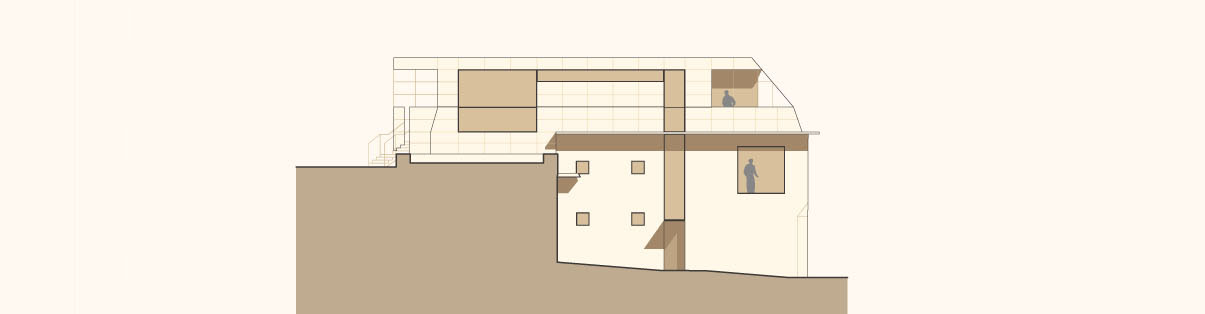

Schnitt

Schnitt

Ansicht

Ansicht

Ort: Höbenbach, Niederösterreich

Baujahr: Planung 2019, Realisierung 2020

Auftraggeber: Winzerhof Familie Dockner GmbH

Nutzfläche: 300 m² + 55 m² Terassen

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Miljan Stojkovic

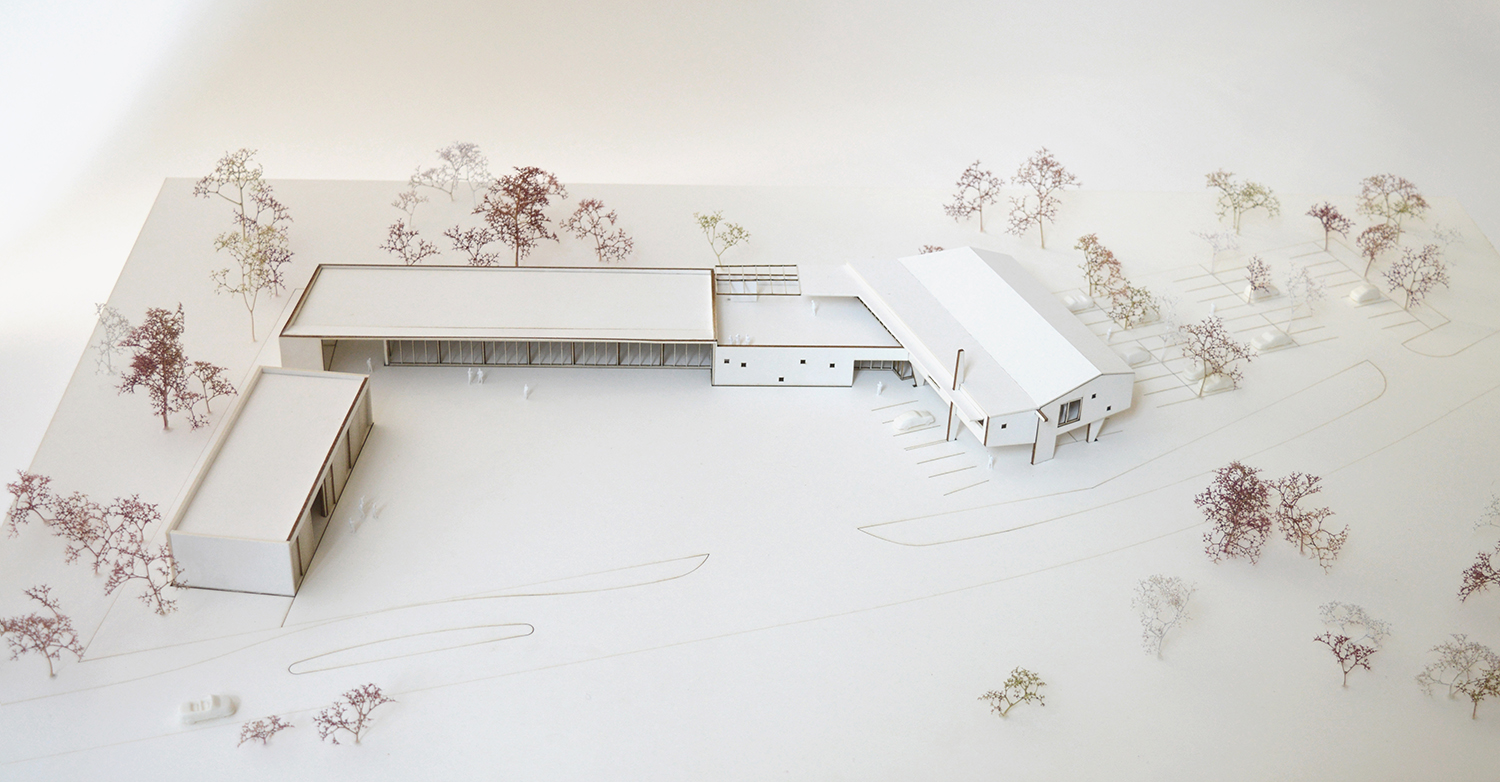

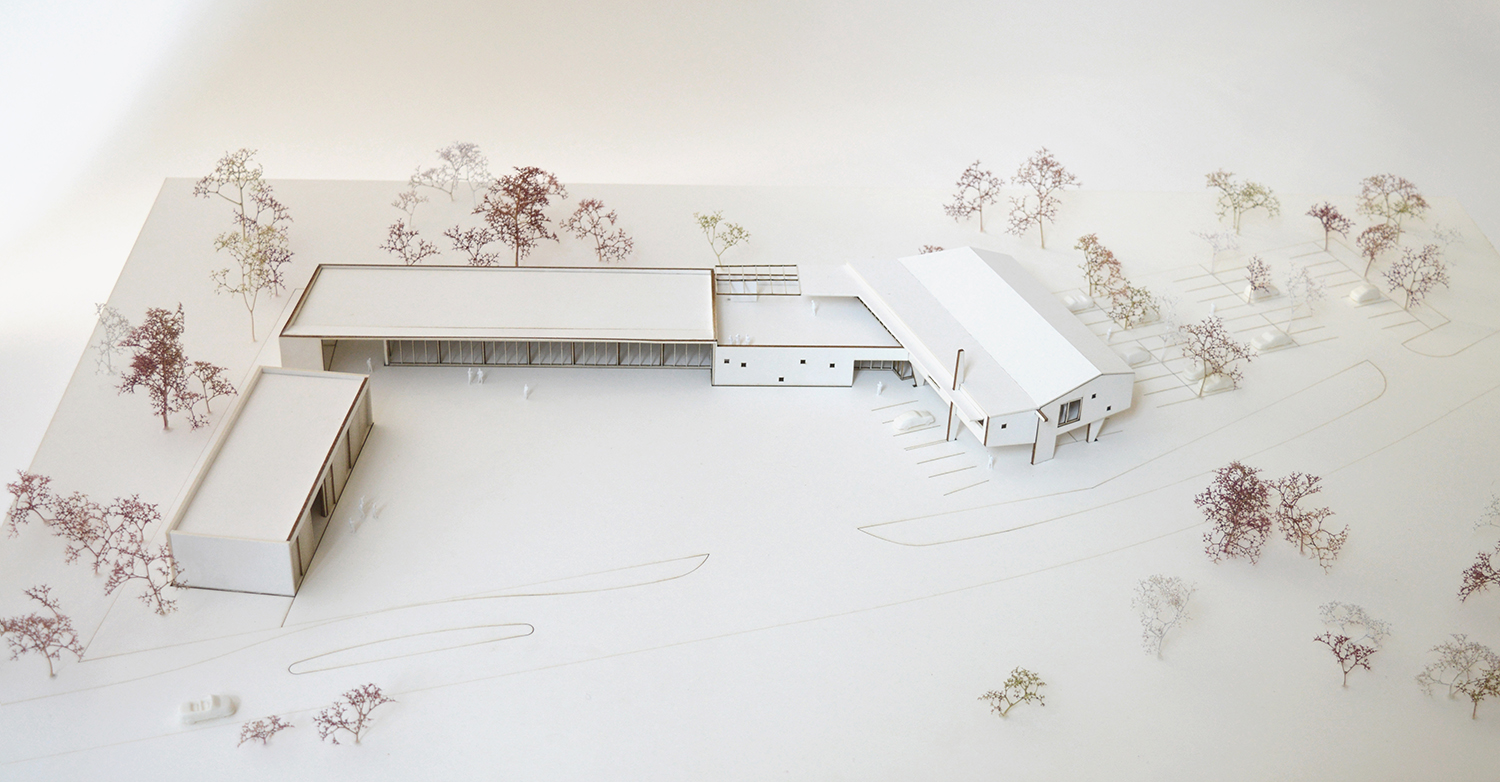

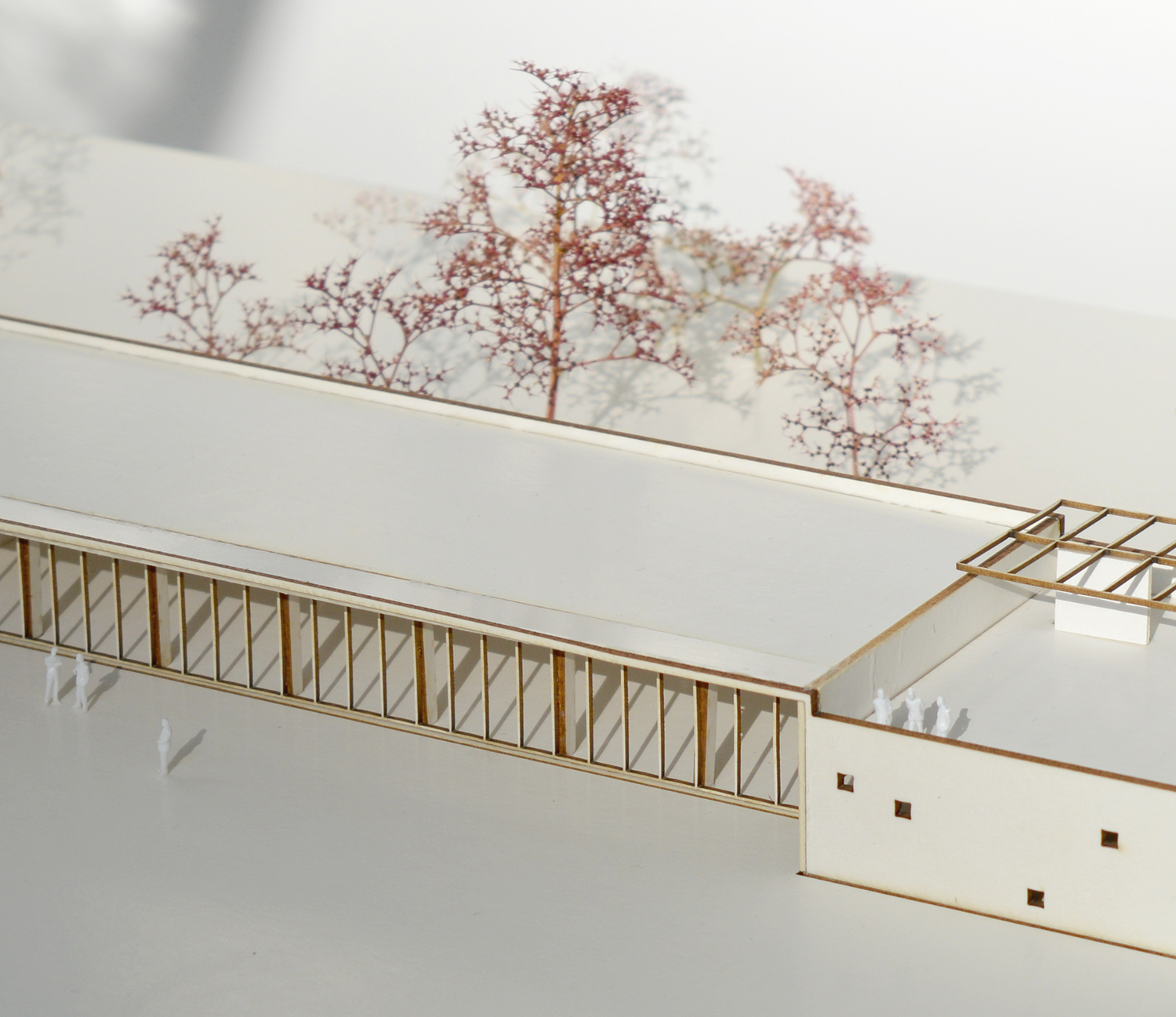

Der Neubau des Feuerwehrhauses bildet ein maßvolles und kleinteiliges Ensemble von volumetrisch präzise ausgeformten Baukörpern und interpretiert dadurch die dörfliche Struktur der Umgebung mit starker landschaftlicher Prägung. Drei Bauteile werden zu einer städtebaulichen Einheit zusammengefügt: Durch diesen Kunstgriff wird ein übersichtliches Bild erzeugt, das der einfachen Orientierung am Grundstück und klaren Ablesbarkeit der Funktionen dient.

Das flache Hauptvolumen wird parallel zur Landesstraße gesetzt und nimmt Einsatzfahrzeuge auf. Das Foyer mit vorgelagertem Haupteingang und vertikalem Verteiler bildet das Bindeglied zum Verwaltungs- und Schulungstrakt. Dieser ist gegenüber der Fahrzeughalle verdreht. Somit entsteht ein halboffener Hof, der die typische Bebauungsstruktur in Ortschaften mittlerer Größe zeitgenössisch interpretiert. Dieser Gebäudeteil ist Großteils aufgeständert und bietet dadurch im Erdgeschoß Parkfläche für Pkws.

Sämtliche Hauptfunktionen befinden sich klar, übersichtlich und kompakt auf zwei Ebenen mit kurzen Wegführungen: Im Erdgeschoß sind dies Fahrzeughalle, Umkleiden samt WC-Anlage und Duschen, Haustechnik, Neben- und Lagerräume sowie der Fitnessraum und im Obergeschoß sind der Schulungs- und der Jugendraum, die Büros und der Bereitschaftsraum samt Nebenräumen angeordnet. Im direkten Anschluss an das Stiegenhaus ist eine großzügige Terrasse samt Überdachung und Pergola für gemeinschaftliche Veranstaltungen vorgesehen. Das Gebäude ist als Massivbau mit eingefärbtem Sichtbeton in einem braunroten Farbton konzipiert.

Ort: Krems an der Donau, Niederösterreich

Wettbewerb 2018

Auslober: Stadtgemeinde Krems

Bruttoraumfläche: 1.800 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Todor Atanasow, Andrés Espana

Das seit Jahrzehnten betriebene und renommierte Weingut der Familie Burger in Gobelsburg bei Langenlois stößt allmählich anlagentechnisch an seine Kapazitätsgrenzen. Um dem entgegenzuwirken, soll die bestehende und weitläufige Kelleranlage erweitert und den modernen betrieblichen Produktionsprozessen angepasst werden. Das traditionelle Weingut, in dem inzwischen auch die junge Generation zu Werke geht, erhält nun ein zeitgemäßes architektonisches Bild. Um das geplante hochwertige Wirtschaftsgebäude errichten zu können, soll ein Teil des Bestands abgetragen und in aktueller Formensprache sowie wesentlich vergrößert und 2-geschossig wiedererrichtet werden. Das neue Gebäude versteht sich als Erweiterung und Interpretation des bestehenden Vierkanters und beherbergt eine Schaukellerei mit Verkostungsbereich, eine Schnapsbrennerei und großvolumige Räumlichkeiten zum Aufstellen von Stahltanks und Holzfässern im Erdgeschoß. Darüber sind Lagerflächen zum Aufstellen von Tanks oder Maschinen geplant. Durch die Hanglage kann auch in das Obergeschoß niveaugleich eingefahren werden. Der Haupteingang des Gebäudes befindet sich hofseitig und ist durch einen Ausschnitt im Baukörper definiert. Hier befindet sich die verglaste Eingangszone, die einen Einblick in die „Unterwelt“ der Kelleranlage gewährt und auf eine weitere Erkundung neugierig macht. Durch den Neubau, der auch als Spitze des Eisbergs gesehen werden kann, ist die gesamte, alte Kelleranlage erschlossen. Die harte Schale des monolithischen Baukörpers wird durch den Einsatz von Ortbeton verstärkt und steht im Kontrast zum Rosé-goldenen Innenraum, der wie ein weicher Kern wirkt. Die stimmungsvolle Keller-Atmosphäre wird durch Stahlbetonbögen im Innenraum verstärkt, die den Übergang vom ein- zum zweigeschoßigen, 9 Meter-hohem Raum definieren.

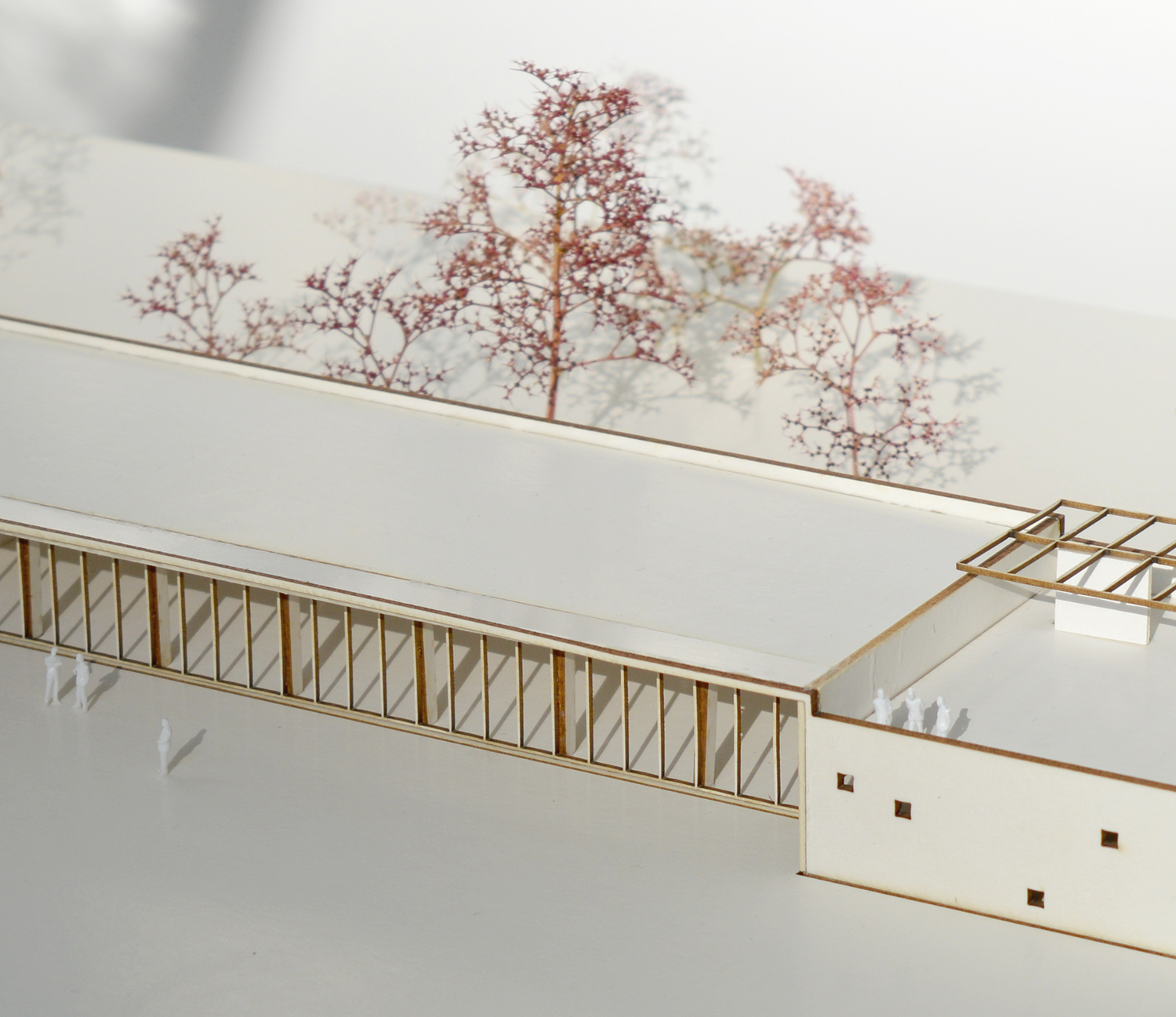

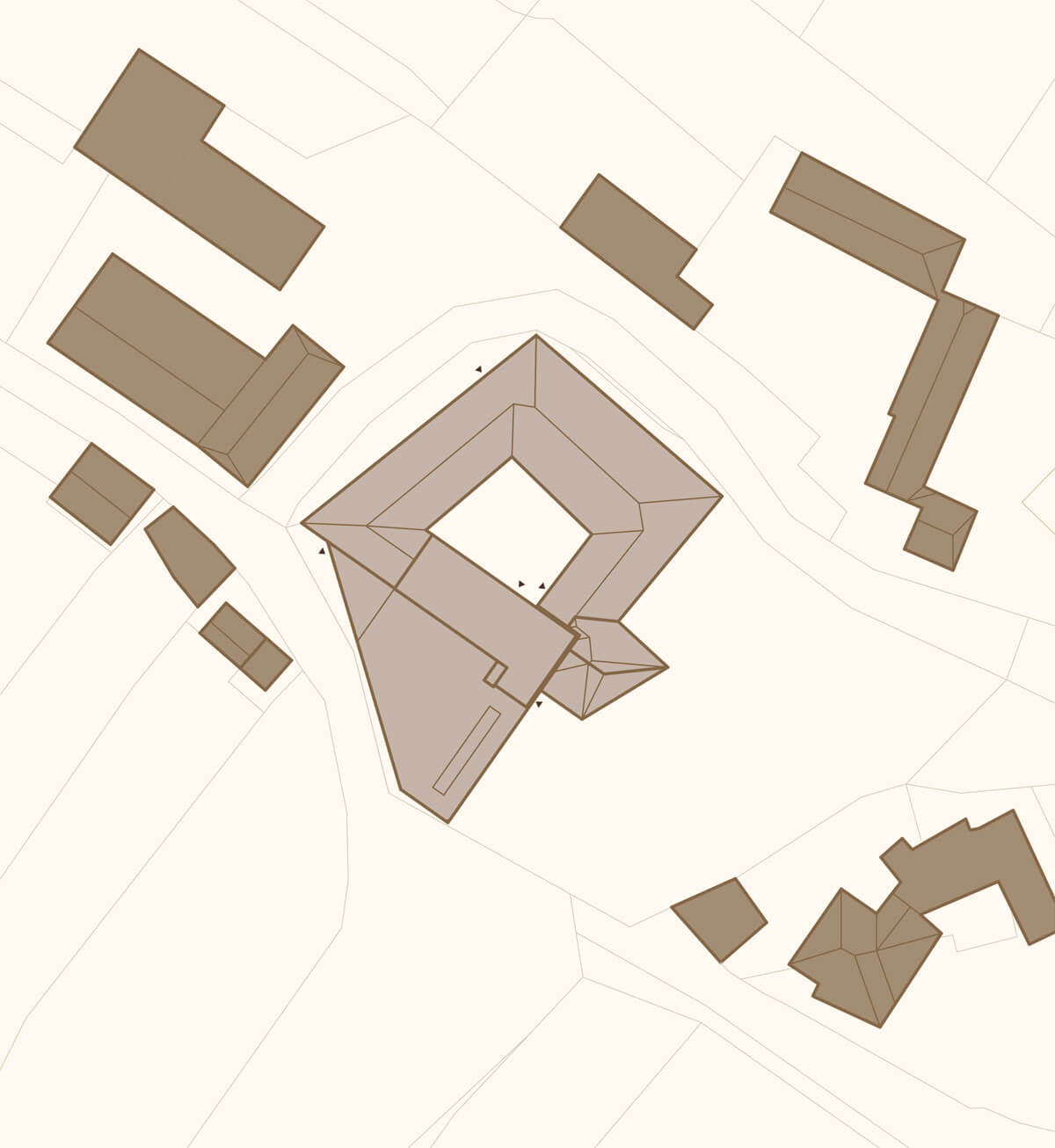

Lageplan

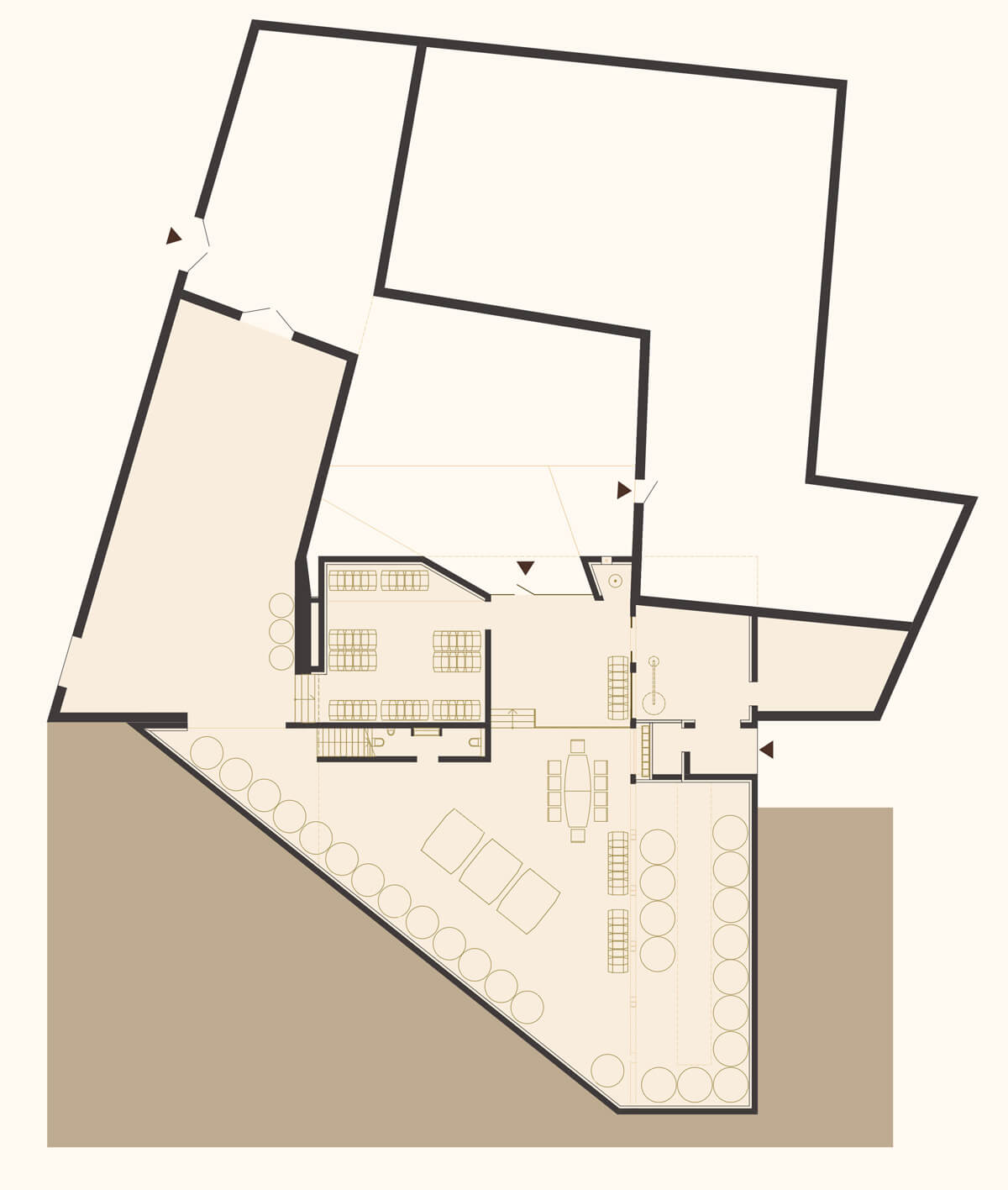

Erdgeschoß

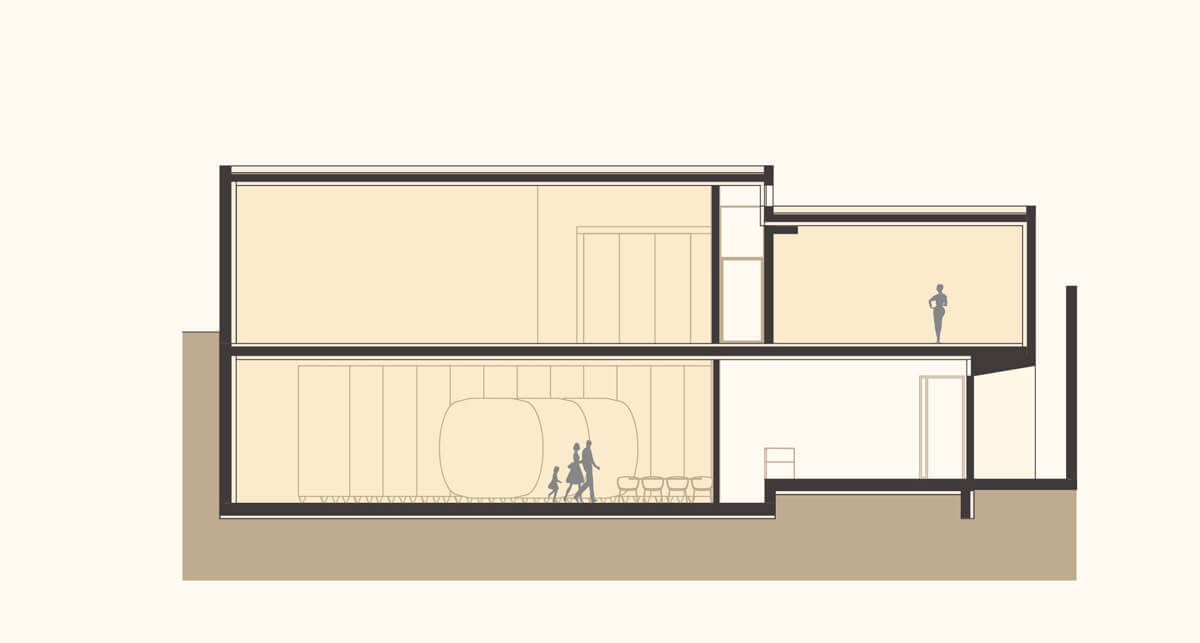

Schnitt

Schnitt

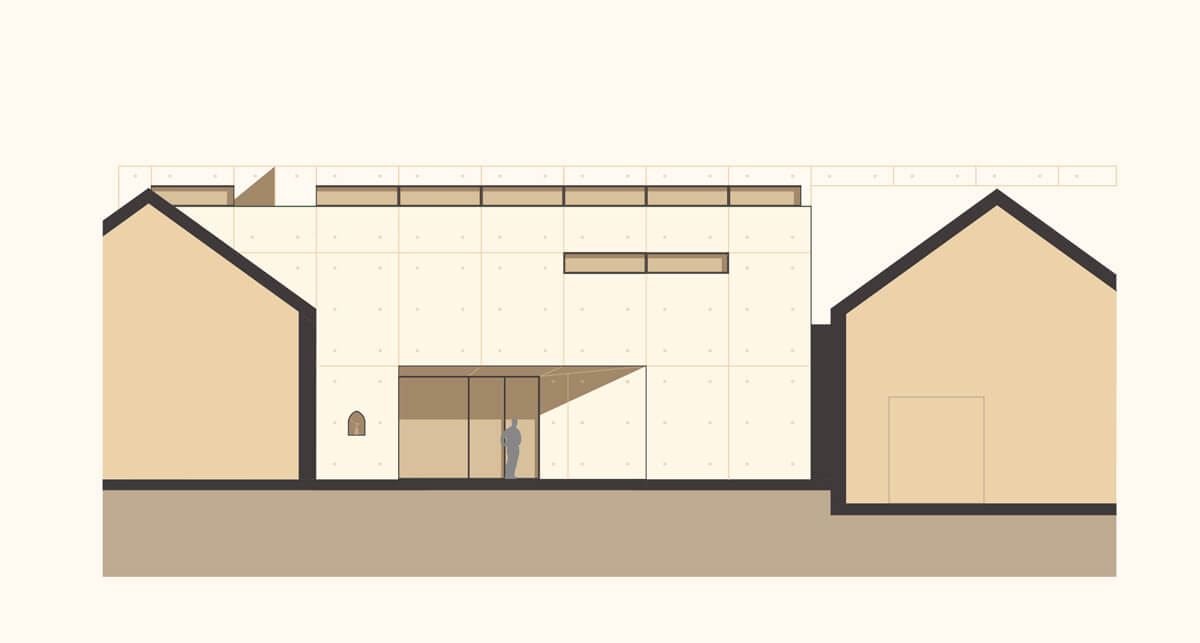

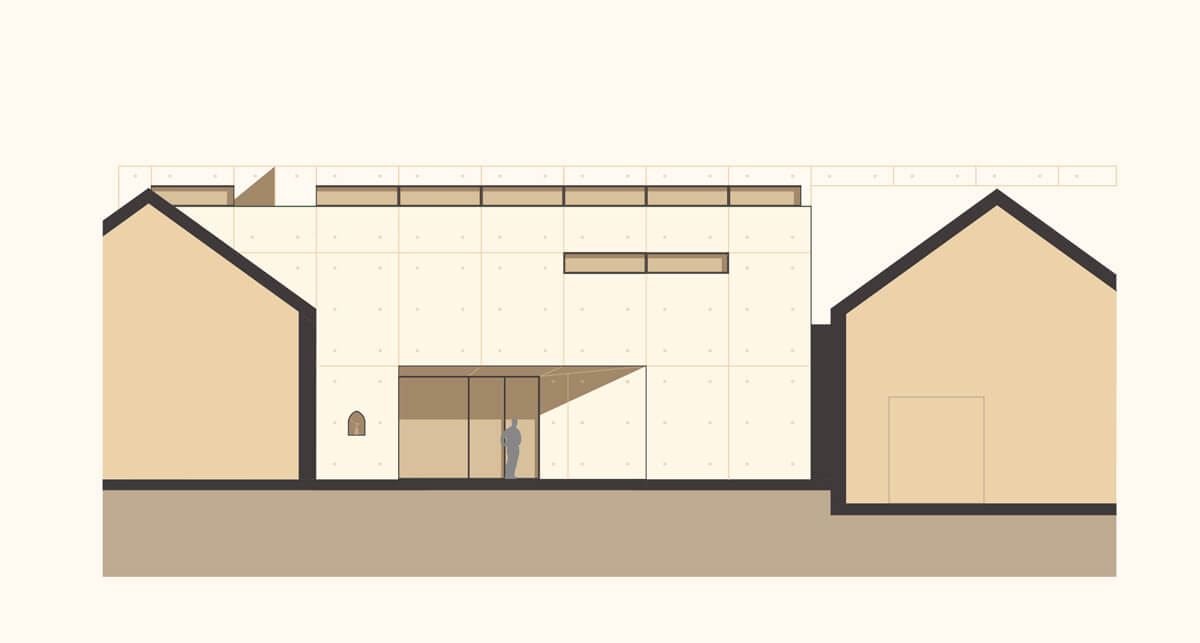

Ansicht Hof

Ansicht Hof

Ort: Gobelsburg bei Langenlois, Niederösterreich

Baujahr: 2019-2020

Auftraggeber: Weingut Burger

Nutzfläche: 726 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Miljan Stojkovic

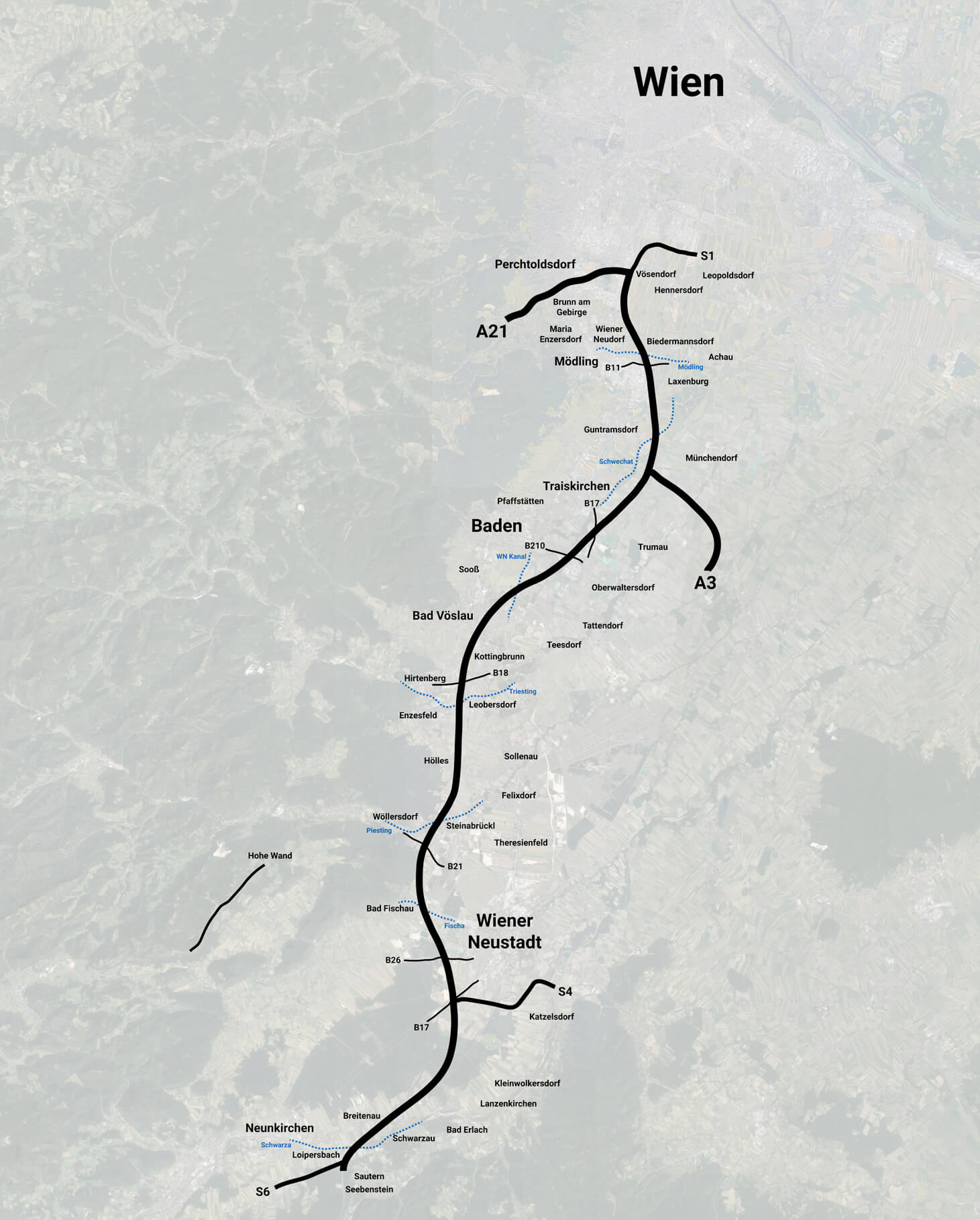

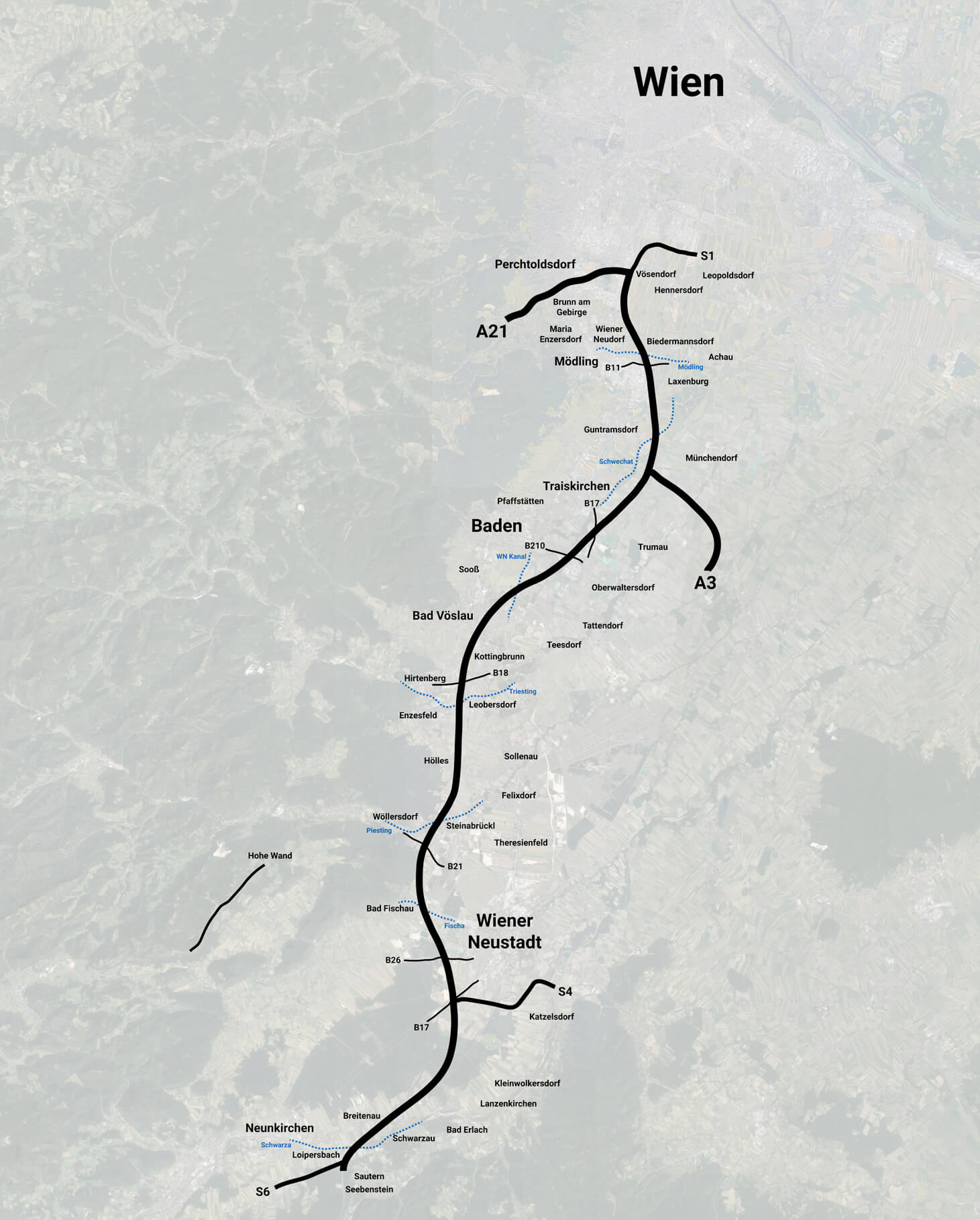

Die A2 verläuft fast exakt an der Trennlinie von zwei großräumigen geologischen Formationen. Im Westen befinden sich die Ausläufer der Kalkalpen und im Osten beginnt die Weite der pannonischen Tiefebene. Diese geologische Ausgangssituation liegt dem Konzept zugrunde. Von Wien steigen die sanften Hügel des Wiener Waldes Richtung Süden immer mehr an, um im Schneebergmassiv die Kulmination zu finden. Dieser topografischen Figur vorgelagert erstreckt sich von Vösendorf abwärts die Thermenregion. Die Gegenseite ist größtenteils von Landwirtschaft und kleineren Dörfern geprägt. Die Verschiedenartigkeit der Umgebung wird durch die Setzung unterschiedlicher Materialschichten herausgearbeitet: Die Lärmschutzwand in Richtung der Kalkalpen stellt den Aufbau dieses geologischen Massivs und seines Verlaufs dar. Über dem Betonsockel kommen drei Farbschattierungen von durchgefärbtem Holzbeton zum Einsatz, die an besonderen Orten durch mit lokalen Natursteinen befüllte Gabionen in der Vertikalen abgeschlossen werden. Sichtfenster bieten Ausblicke in diese bewegte Landschaft. Auf der Seite der pannonischen Tiefebene zeichnen flache Schichtungen den Verlauf der Landschaft nach. Hier kommen ebenso Farbschattierungen von durchgefärbtem Holzbeton zum Einsatz. Bei bewaldeten Gebieten werden zwei der drei Brauntöne durch zwei Schattierungen von grün ersetzt. In städtischem Gebiet zieht ein Rot-Ton den Bezug zu den Ziegeldächern und ein Beige-Ton steht für die historischen Putzfassaden. Die Außenseite der Lärmschutzwände wird mit grünem Holzbeton verkleidet, um die Wand optisch in den Naturraum einzubinden. Bei Brücken werden mit einer topografischen Struktur 3D-geformte Aluminiumplatten als Deckschale der Lärmschutzwände verwendet.

Ort: A2 Südautobahn

Baujahr: Wettbwerb 3. Platz 2017

Entwurf: Lukas Göbl, Alexander Enz in Kooperataion mit der IGP/ Adi Hasenzagl

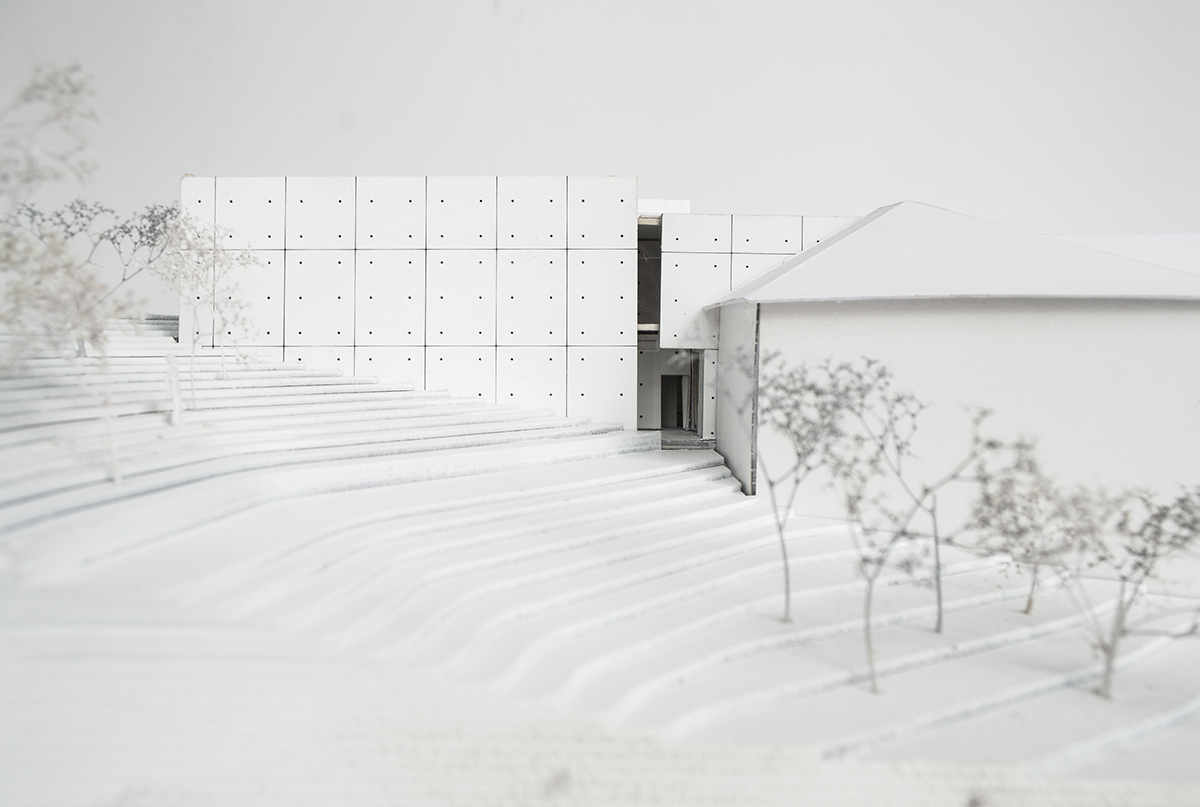

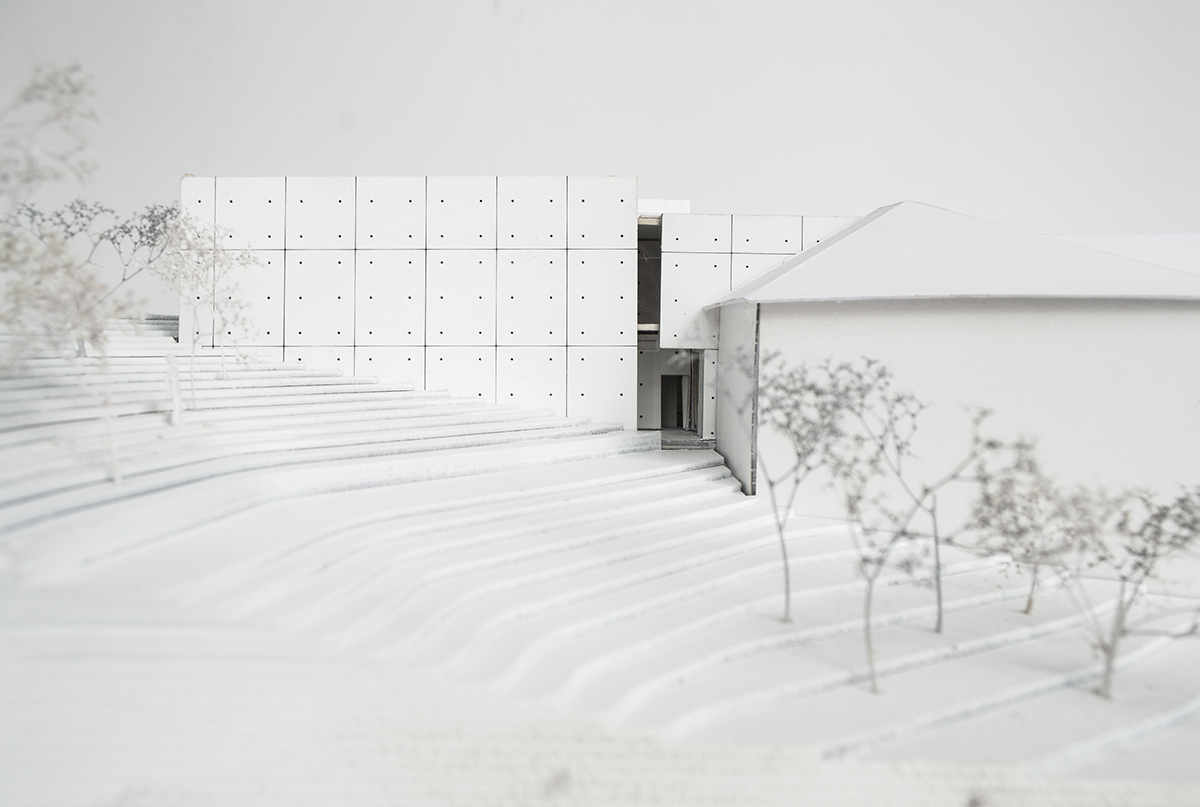

Die einzelnen Teile des Gebäudekomplexes St. Peter an der Sperr – Kirche, Kloster und Stadtmuseum – werden zu einer neuen Einheit zusammengeführt. Das Ergebnis ist ein monolithischer Kubus, der einerseits die Traufenhöhen der Umgebung aufnimmt und sich somit einordnet, andererseits selbstbewusst im Stadtbild in Erscheinung tritt. Die neue Fassade weist eine starke Perforierung in Form eines Pixelmusters auf, wodurch eine abwechslungsreiche Optik entsteht und Durch-, Aus-, und Einblicke geregelt werden. Im Bereich des neuen Haupteingangs springt die Fassade im Erd- und ersten Obergeschoß zurück, sodass ein überdeckter Vorbereich entsteht und der Eingangsbereich dadurch markiert wird. Im Dachgeschoß umschließt die Fassade einen Außenbereich, der dadurch einen hochwertigen Raumabschluss bekommt. Das Gebäude scheint sich dadurch an der prominenten Ecke zum Bürgermeistergarten nach oben hin aufzulösen. Mit minimalinvasiven Eingriffen sollen das denkmalgeschützte Kloster und die Kirche, die sich beide als Museumserweiterungen verstehen, revitalisiert werden. Das dem Kirchenschiff außen angelagerte neue Foyer beherbergt den Kassabereich und einen kleinen Shop mit Garderobe. Dieses Gebäude ist formal an die neue Fassade des Stadtmuseums angelehnt. Das Raumkonzept entspricht den Anforderungen eines modernen Museums und ermöglicht lineare Ausstellungsrundgänge sowie eine multifunktionale Bespielung der Räumlichkeiten.

Ort: St. Peter and der Sperr

Nutzfläche: 1900 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Andrés España, Oliver Ulrich

in Zusammenarbeit mit Architekt Franz Gschwantner

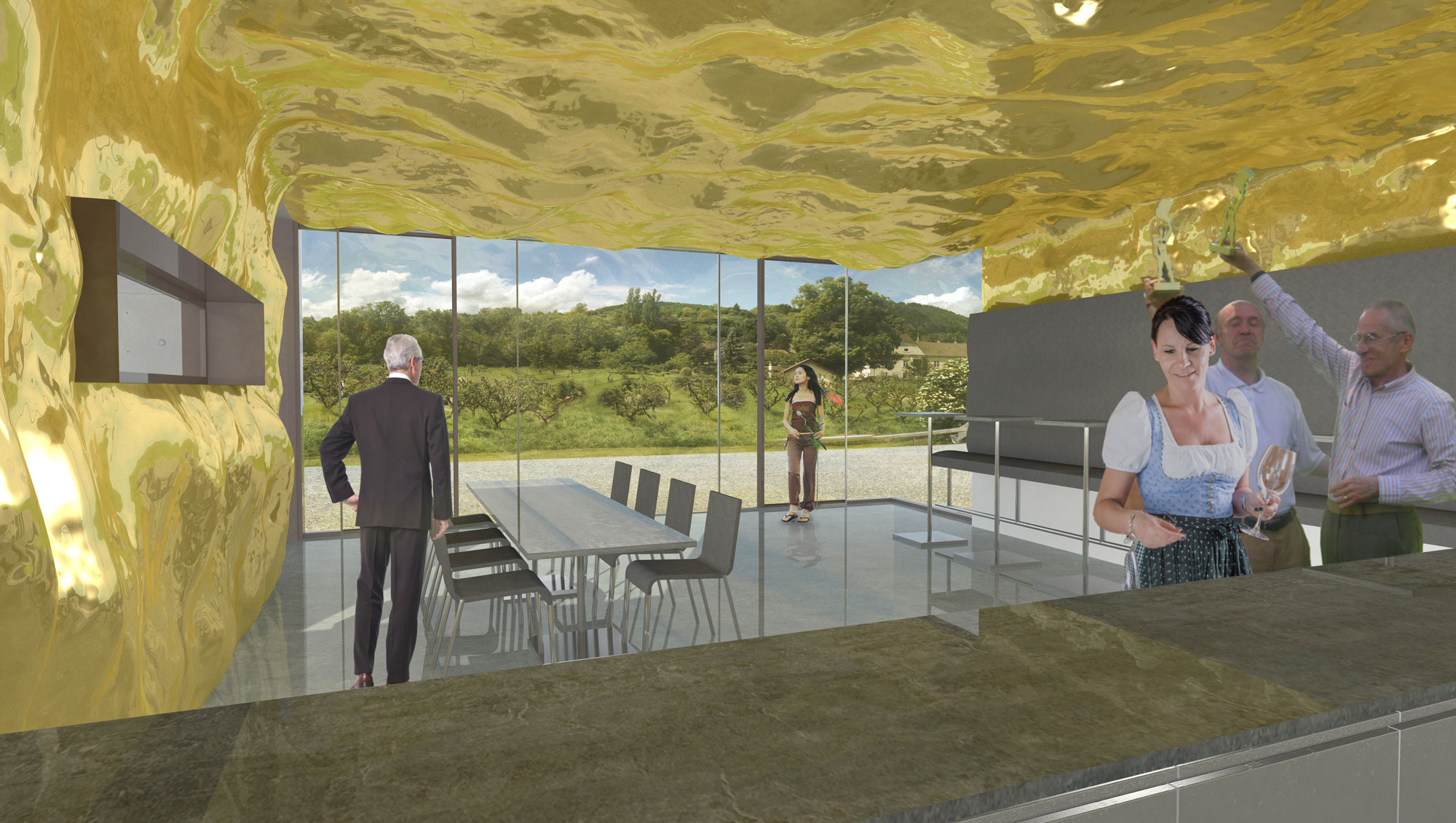

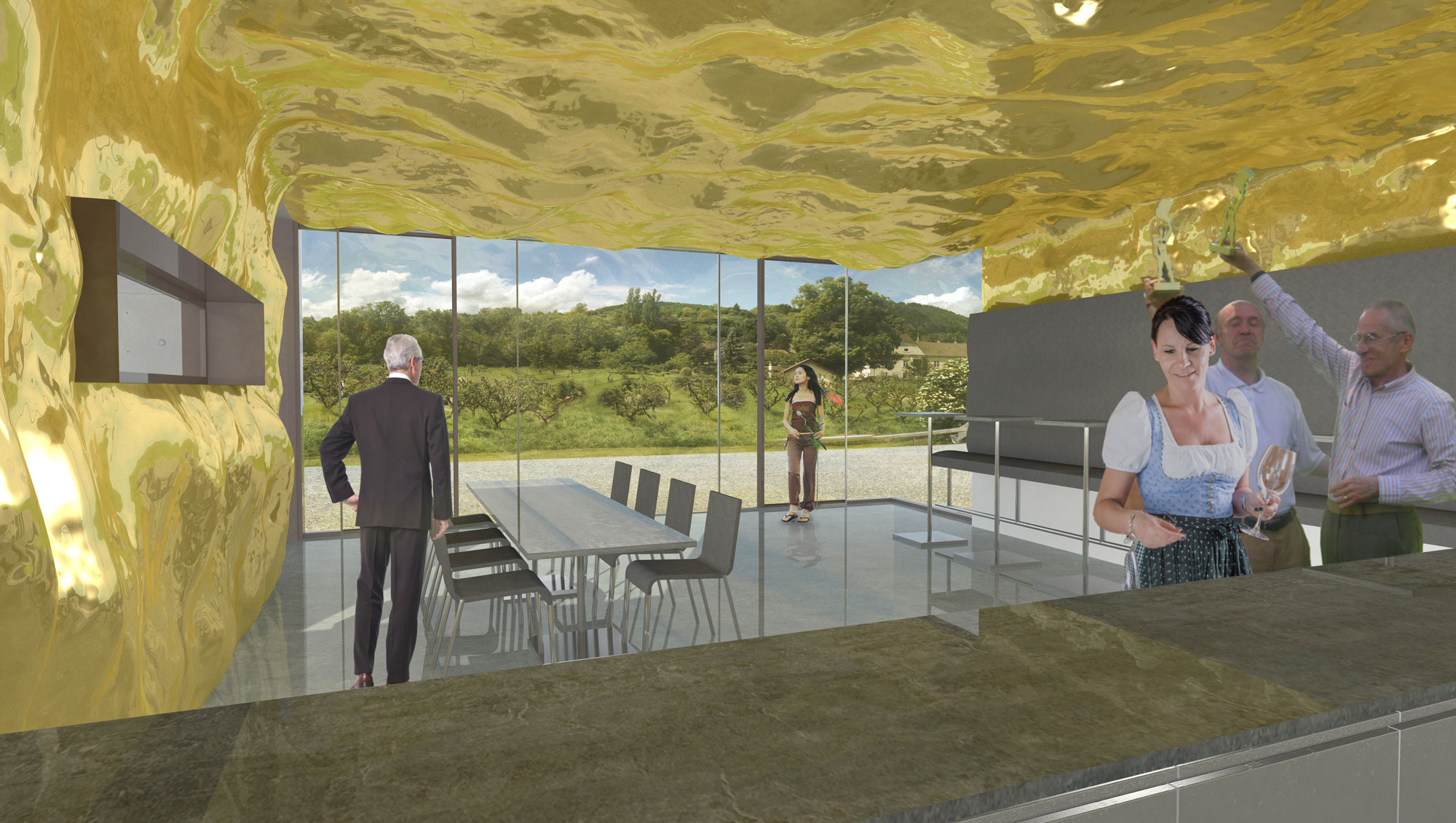

Am Fuße des Goldberges in Rehberg bei Krems befindet sich das traditionsreiche Weingut Heltihof. Der goldene Schimmer, der auf der Erhebung liegt, wenn die Reben von der prallen Sonne beschienen werden, ist der augenscheinliche Namensgeber. Der Goldberg fließt auf das neue Kellereigebäude. An vorderster Kante bildet ein goldener Bügel den Abschluss des erweiterten Berges. Die momentan verstreut liegenden betrieblichen Funktionen finden in diesem Baukörper Platz. Ein Verkostungsraum mit Stiegenaufgang zur Terrasse ist linear neben der Wirtschaftshalle und dem Kühlraum aufgereiht. Der formgebende goldene Bügel ist mit goldgefärbten Aluminiumtafeln verkleidet. Heller Sichtbeton und mit Besenstrich bearbeiteter Estrich prägen die Erscheinung der offenen Wirtschaftshalle. Der danebenliegende Kühlraum ist mit Kühlpaneelen ausgebaut, kann von der Wirtschaftshalle und vom Stiegenblock seitlich begangen werden und ist vom Vorplatz durch ein großes Tor befahrbar. Über eine Stiege wird die holzgedeckte Terrasse im Berg erreicht. Von dort öffnet sich der Blick Richtung Burgruine Rehberg und St. Johannes-Kirche. Ein weiterer kurzer Stiegenlauf führt direkt in den Weingarten. Die aus goldenen wellenförmigen Blechen geformte Innenschale macht das Bild des Berges beim Verkosten deutlich spürbar. Der graue Boden evoziert als Gegenpol den Fels- oder Erdboden, aus dem der Wein sprießt. Neben einem Durchbruch zum angrenzenden Flaschenlager ist an der Bestandsmauer eine textile Hochbank befestigt, vor der Stehtische aufgereiht sind. Ein hölzernes Küchen- und Pultmöbel schließt den Verkostraum Richtung Berg ab.

Ort: Krems-Rehberg

Baujahr: Entwurf 2016

Nutzfläche: ca. 400 m²

Entwurf: Lukas Göbl, Alexander Enz, Oliver Ulrich

Das Projekt für die Feuerwehr Herzogenburg ist in drei Bauteile geteilt. Im ersten Bauteil sind die Garderoben, der Mannschaftsraum, die Einsatzzentrale, ein Jugendraum, die Verwaltungsräume und ein Veranstaltungssaal in drei Geschoßen untergebracht. Der zweite Bauteil ist eingeschoßig und beherbergt die Einsatzfahrzeuge, Werkstätten, Lager und eine Waschbox. Der Schlauchtrocknungs- und Übungsturm ist der dritte Teil der Komposition und bildet mit 17,5 m Höhe ein weithin sichtbares Erkennungszeichen. Die Positionen und Höhen dieser drei Körper beziehen sich auf die verschiedenartige Bebauung der Umgebung. Der dreigeschoßige Körper ist auf Geschoßwohnbauten und den Stadtkern ausgerichtet. An ihn schließt die mit einem Bogendach bedeckte eingeschoßige Fahrzeughalle an. Der straßenabgewandt an der äußersten Ecke der Fahrzeughalle gesetzte Turm bildet den Abschluss des Objekts. Eine bläulich schimmernde Aluminium-Fassade umwickelt beginnend vom Haupteingang den dreigeschoßigen Körper. Sie wird durch Schlitze und großflächige Öffnungen aus Glas aufgebrochen. Die Platten-Fassade zieht sich an der Rückseite der Fahrzeughalle weiter und klettert am Schlauchturm hinauf, um auf dessen Dach ihren Endpunkt zu finden. Die nicht von diesem hellen Material bedeckten Flächen sind mit einem dunkelgrauen groben Putz klar hervorgehoben. Vor dem Haupteingang wird mit Naturstein ein Vorplatz sowie ein Wasserbecken geschaffen. An der Rückseite des Gebäudes befinden sich Pkw-Abstellplätze und eine offene Fläche, die für Übungen genutzt werden kann.

Ort: Herzogenburg

Baujahr: Entwurf 2015

Nutzfläche: ca. 1800 m²

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Fritz Göbl, Andrés España, Oliver Ulrich

Das Ziel des Entwurfs ist die Schaffung eines identitätsstiftenden Ortszentrums. Ein ansprechender Baumbestand generiert räumliche Akzente und erhöht den Charakter einer freiraumorientierten Dorfstruktur. Die vorgeschlagenen Neubauten denken diese Struktur weiter und setzen bewusste städtebauliche und räumliche Akzente. Zwei öffentlich wirksame Punkthäuser an der Hauptstraße, das neue Verwaltungsgebäude sowie das Einzelhandels- und Wohngebäude spannen im räumlichen Zusammenschluss mit der Kirche den neuen Dorfplatz auf. Dieser bildet den Dreh- und Angelpunkt des dörflichen Lebens. Die zwei sich als Langhäuser darstellenden Gebäude des Pfarreiheims und des Gewerbewohnhauses bilden mit der Veranstaltungs- und Turnhalle eine boulevardartige Erschließungsachse. Die Freiräume der neuen Mitte sind als maximal offene, öffentliche Räume zu verstehen. Die punktuellen baulichen Akzente erhöhen die Durchlässigkeit und Erreichbarkeit eines Ortes des Gemeinwesens. Die neue Mitte hat zwei Seiten: eine städtischere an der Hauptstraße, die ihren Höhepunkt mit der Kirche markiert, und eine landschaftlichere, die von den Bildungsbauten und vom Littenbach geprägt wird. Der Dorfplatz selbst ist von Ortbetonfeldern gerahmt und mittig mit einem gebundenen Kiesbelag als offener und vielseitig bespielbarer Raum konzipiert.

Ort: Au St. Gallen (Switzerland)

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Alexander Enz, gemeinsam mit Max Eisenköck und YEWO Landscapes

Die Form des Wienertor Centers folgt dem, von Göbl Architektur entwickelten, städtebaulichen Leitkonzept dieses Stadtteils von Krems. Den Anfang des Grundstücks markiert ein Turm, der als Landmark ausgebildet, die neue Entwicklung des Stadtgebiets einleiten soll. Zur Wienerstraße ist eine dreigeschossige Blockrandbebauung projektiert womit die Höhen der Umgebung aufgenommen werden. Mittels zweier Ost-West gerichteter Baukörper wird ein großzügiger Wohnhof geschaffen, der durch einen hohen und langgestreckten Baukörper von der Bahntrasse abgeschirmt wird. Das Projekt beherbergt unterschiedliche Nutzungen unter einem Dach. Die jeweiligen Bereiche erhalten eigenständige Attribute und sind daher von außen gut erkennbar. Gestalterisch werden sie mittels durchgehender Materialien, Farben und Konstruktionen zusammengeklammert, sodass gestalterisch eine Einheit entsteht. Wohneinheiten für verschiedene Wohnbedürfnisse, vom stundentischen– bis zum betreuten Wohnen, unterschiedlichste Büro-Räumlichkeiten, vom Klein- zum Großraumbüro und ein Med-Center finden ihren Platz in der Großform. Auch ein Nahversorger ist im Erdgeschoß untergebracht. Auf einer Fläche von 1000 m² kann hier der tägliche Bedarf an Lebensmittel gedeckt werden. Das Bauwerk ist zum Großteil als Stahlbetonkonstruktion projektiert. Die rückspringenden Dachgeschosse bzw. der Baukörper mit den Maisonetten sollen als Leichtbau mit vorgefertigten KLH-Elementen ausgeführt werden. Die äußere Hülle besteht aus großformatigen Glastafeln sowie verschiedenfarbigen Panelen und/oder Profilit-Gläsern. In die Glas- bzw. Panelfassade werden, entsprechend der jeweiligen Nutzung, Öffnungsflügel und Schiebeelemente eingesetzt. Die Dächer sind als begrünte Flachdachkonstruktionen konzipiert.

Kennzahlen:

Grundstücksfläche: 8.000 m²

Bebaute Fläche: 4.400 m²

Bebauungsgrad: 55 %

Bruttogeschoßfläche: 18.675 m²

Nutzfläche: ca. 14.300 m²

Wohnen: ca. 8.700 m²

Büros: ca. 2.200 m²

Med-Center: ca. 2.400 m²

Lebensmittelmarkt: ca. 1.000 m²

Ort: Krems

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Fritz Göbl, Andrès España, Alexander Enz, Roxana Clep, Oliver Ulrich

Die neue U5 soll Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft der Wiener Urbanität und Mobilität schlagen. Das „Ur-Design“ der Arbeitsgruppe U-Bahn aus 1970 wird interpretiert und weiterentwickelt. Frontansicht und Schnitt der neuen Aufnahmegebäude sind nahezu ident mit jenen der bestehenden Stationen, auch die Bahnsteige der neuen U5 weisen diverse Zitate auf. Informationsträger, Möbel und Einbauten sowie die Beleuchtung und Technik sind integraler Bestandteil einer einheitlichen, freundlichen und identitätsstiftenden Gestaltung. Liegend angeordnete Email-Paneele bekleiden Wände, bilden Möbel und nehmen Funktionselemente auf. Wie Stalaktiten entwickeln sich diese Möbel aus den Wand- und Deckenverkleidungen. Beleuchtungsstreifen parallel zur Längsachse übernehmen die allgemeine Ausleuchtung der Stationen und werden durch Akzente natürlichen Lichts ergänzt. Die Farbe Türkis wird zum Gestaltungsprogramm und der „Corporate Identity“ der neuen U5. Das Türkisblau als Hauptfarbe wird durch 2 Supplementäre der Farbfamilie ergänzt und in zufälliger Farbanordnung umgesetzt. Die Aufnahmegebäude sind nach dem selben Prinzip bekleidet, wodurch der identitätsstiftende Farbcode auch im Stadtraum vertreten ist. Die Aufnahmegebäude sind eine gestalterische Konsequenz des unterirdischen Bauwerks und bringen dessen Erscheinungsbild nach oben. Oberlichter stellen eine Verbindung von Stadt und U-Bahn her. Sie werden im Stadtraum zu Stadtmöbeln.

Ort: Wien

Entwurfsteam: Lukas Göbl, Oliver Ulrich, Andrés España

Lageplan

Lageplan

Schnitt

Schnitt Ansicht

Ansicht

Schnitt

Schnitt Ansicht Hof

Ansicht Hof